初中物理:壓力

“壓力”教學演示視頻

壓力課堂筆記

今天我講課的內容是《壓力》,根據新課程標準,我將從教材分析、生源分析、教學目標、教學過程幾個方面,帶著教什么、怎么教、為什么這樣教的思路進行講解。

(過渡句)首先我講一下我對教材的理解:

1. 關于教材

“壓強”是人教版八年級物理教材第二冊第九章第一節的內容。壓強的概念既是本課的教學重點,也是本章內容的主線。對壓強和壓力的認識,是前面所學力的作用的延續,也為后面學習液體壓強奠定了基礎。因此,學好本課的內容,對整個章節的意義十分重大。

(過渡句)一堂成功的課,不僅需要熟悉教材,還需要充分了解學生的特點:

2. 學習情況

在前文的學習中,學生已經學習了力學的基礎知識和兩種重要的力,即重力和摩擦力,這些知識是學習本節內容的認知基礎。初中生具有一定的觀察能力和較強的獨立思考能力,但抽象思維能力尚不成熟,對于本節內容,學生已經形成了一種思維定勢,即壓力具有明顯的效應,這也是本節課要解決的難點。

(過渡句)通過對比知識點之間的聯系,方便后續的應用。因此,教學目標確定為:

3.教學目標

【知識與技能目標】

獲得對壓力的基本了解并使用公式進行計算,并了解如何增加或減少壓力。

【流程與方法目標】

通過實驗探索與壓力影響相關的因素,學習控制變量的方法,提高學生的觀察和分析能力。

【情感態度、價值觀和目標】

通過這堂課,激發學生學習物理的興趣,提高學生運用物理知識解釋生活現象的能力。

(過渡句)根據新課程標準,在深入理解教材的基礎上,我確定了以下教學重點和難點:

四、教學重點與難點

【關鍵點】

壓力的概念、公式以及如何增加或減少壓力

【困難】

探索壓力及其相關因素的影響的實驗過程

5.教學方法

(過渡句)德國偉大的教育家裴斯泰洛齊說過:“科學知識不應該教給學生,而應該引導學生自己去發現、掌握。”因此,我采用的教學方法是:講授法、實驗探究法、談話法、練習法。

(過渡句)按照“教師指導—學生主體—培養主線”的原則,設計以下教學環節:

6.教學過程

第一步是導入階段:

在這個環節,我會展示圖片:展示兩個體重差不多的人,站在雪地上,帶不帶滑板,效果是完全不一樣的。我還會舉例說明駱駝為什么不會沉入沙中,蚊子的口器為什么容易刺破皮膚,引發學生的認知沖突,激發學生的學習興趣,引出今天的主題——壓力。(寫在黑板上)

【設計意圖】高爾基說:“好奇心是認識的開端,是通向知識的途徑。”學生對這樣的問題既熟悉又好奇,帶著“為什么會這樣”的懸念進入新課,激發學生的探索興趣。

接下來是新課教學環節,這也是整個教學過程的核心。

在探索影響壓力效果的因素的實驗中,我將演示兩組實驗:(1)將兩張小桌子放在同一塊海綿上。小桌子A上什么都沒有,小桌子B上放置一個重物;(2)實驗與前面的實驗B相同,在實驗C中,將小桌子翻過來放在海綿上,小桌子上放置一個瑪法。

我會引導學生根據兩個實驗的現象,總結出哪些因素與壓力效應有關:壓力效應與壓力、受力面積有關(黑板寫)(當壓力相同時,受力面積越小,壓力效應越明顯;當受力面積相同時,壓力越大,壓力效應越明顯)并講解:上述實驗所采用的物理探究方法——控制變量法。

接下來我會講解,壓力的作用在物理學中叫壓強,定義為物體所受壓力與受壓面積之比。我會請學生結合這個概念寫出壓強的字母表達式和單位。按照比值定義法,P=F/S,單位N/m2。我補充一下:除了N/m2初中物理重力說課稿,壓強單位還有一個專門的名字:帕斯卡(Pa),1N/m2=1Pa。

【設計意圖】本次設計的目的是讓學生認真觀察實驗,不僅能留下深刻印象,還能培養學生的實驗探究能力。同時讓學生知道觀察和實驗是學習物理的基礎,不確定的觀點要通過實驗來驗證。

最后,我會教如何增加或減少壓力(板書)。我會展示一些現實生活中的例子的圖片:推土機的寬鏈,藝術雕刻刀的刀片,火車上的破窗器,以及火車軌道下鋪設的枕木。這是什么原因呢?學生會說:推土機鏈條和火車軌道下鋪設的枕木是為了增加受力面積,減少地面壓力。雕刻刀和破窗器是為了減少受力面積,增加壓力。我總結一下:當壓力一定時,增加受力面積,可以減少壓力;減少受力面積,可以增加壓力。

新課講完之后,下一步就是鞏固提高:

在這節課中,我將做一個練習,并應用壓力公式來解決這個問題:一本書放在水平桌子上。書上的重力為3N,與桌子的接觸面積為5×10-2m2。計算書對桌子的壓力。

【設計意圖】此環節的目的在于測試學生是否掌握了本節課的知識點,并且通過此題還能將本節課的知識與生活中的實際問題結合起來,真正做到學以致用。

最后總結工作如下:

總結的時候,我會結合板書的方式對本節課的知識點進行概括,在課程結束后為學生建立一個完整、清晰的知識體系。

在做作業的時候,我會給學生布置這樣的任務:讓學生回去收集一些生活中壓力如何增加或減少的例子。

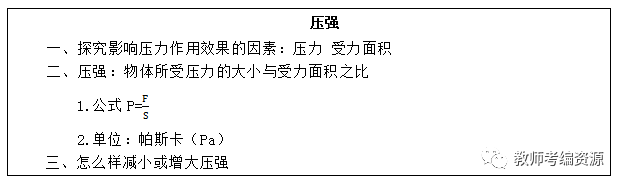

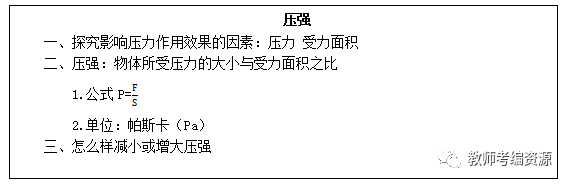

7.黑板設計

(過渡句)最后說一下我的板書設計,我的板書設計注重直觀、系統的設計,知識點由易到難排列,重點突出,可以讓學生一眼就抓住課文的核心。

《壓力》講座示范視頻

“壓力”課程計劃

1.教學目標

【知識與技能目標】

獲得對壓力的基本了解并使用公式進行計算,并了解如何增加或減少壓力。

【流程與方法目標】

通過實驗探索與壓力影響相關的因素,學習控制變量的方法,提高學生的觀察和分析能力。

【情感態度、價值觀和目標】

通過這堂課,激發學生學習物理的興趣,提高學生運用物理知識解釋生活現象的能力。

二、教學重點與難點

【關鍵點】

壓力的概念、公式以及如何增加或減少壓力。

【困難】

實驗過程探討壓力及相關因素的影響。

3.教學過程

第一步:介紹新課程

老師展示一幅畫:兩個體重差不多的人站在同一塊雪地上。站在滑雪板上的學生浮在雪地上初中物理重力說課稿,而穿著自己鞋子的孩子卻陷在雪里。這是為什么呢?

學生回答:因為他們穿的鞋子不同。

老師問:為什么不同的鞋子會有那么大的差別?為什么蚊子的口器能輕易刺破皮膚?為什么大駱駝不會沉入沙中?

通過提出一系列問題,激發學生的認知沖突,激發學習興趣,引出今天的主題——壓力。(黑板上寫著)

第二步:產生新知識

(一)演示實驗:探究影響壓力效應的因素

過渡:我們來看幾個小實驗,仔細觀察,認真思考,回答老師接下來的問題。老師演示兩個實驗,A和B:把一張小桌子放在同一個海綿上。圖A中的小桌子上什么都沒有,圖B中的小桌子上放一個重物。

問:兩個實驗的現象一樣嗎?有什么不同?

學生回答:小桌子下沉的程度不一樣。

后續問題:兩次實驗中哪些因素相同?哪些因素不同?

學生回答:小桌子和海綿的受力面積是一樣的,但是海綿承受的壓力不一樣。

老師演示實驗B和實驗C:實驗B和上一個實驗一樣,而在實驗C中,把小桌子倒過來放在海綿上,然后在小桌子上放置一個瑪法羅,讓學生觀察實驗現象并進行總結。

學生回答:兩次實驗中小桌子下沉的程度是不同的。

后續問題:這兩個實驗中,哪些實驗條件相同,哪些實驗條件不同?

學生解答:兩次實驗中海綿受力面積不一樣,但是海綿所受的壓力是一樣的。

老師引導學生根據兩個實驗的現象,總結與壓力效應有關的因素:壓力效應與壓力和力的面積有關(黑板寫)(當壓力相同時,力的面積越小,壓力效應越明顯;當力的面積相同時,壓力越大,壓力效應越明顯)

摘要:上述實驗采用的物理研究方法是控制變量法。

(二)壓力(板書)

老師講解了壓力的效應,在物理學中叫壓強:物體所受的壓力與受壓面積的比值。

問題:根據概念,寫出壓力的字母表達式和單位?

學生回答:按照比率定義法,P=F/S,單位為N/m2。

老師補充說:除N/m2外,壓強單位還有另一個名字:帕斯卡(Pa),1 N/m2=1Pa。

(三)如何減輕或增加壓力(板書)

教師展示一些生活中的例子:推土機的寬鏈、藝術家的篆刻刀的刀刃、火車上的破窗錘、火車軌道下的枕木,讓學生結合上述所學影響壓力效果的因素,解釋其原因。

學生回答:推土機鏈條、鐵軌下的枕木是為了增加受力面積,減少地面壓力;印章雕刻刀、破窗錘是為了減少受力面積,增加壓力。

總結:當壓強一定時,增大受力面積,可以降低壓強;減小受力面積,可以增大壓強。

第三階段:鞏固提升

給出一個練習,應用壓強公式求解:將一本書放在水平桌面上,書受到的重力為3N,與桌面的接觸面積為5×10-2m2,計算書對桌面的壓強。

步驟 4:總結

請回去收集一些生活中壓力如何增加或減少的例子。

4.黑板設計

5. 教學反思

以上就是初中物理“壓力”的相關內容,后續我們還會陸續連載小學、初中、高中各科目的面試備考示范視頻,敬請持續關注。