八年級(jí)數(shù)學(xué)《平面鏡成像》課文草稿模板

各位評(píng)委大家早上好:

我試圖談?wù)摰氖恰捌矫骁R成像”。 《平面鏡成像》是人教版八年級(jí)數(shù)學(xué)第二章光現(xiàn)象第三節(jié)的教學(xué)內(nèi)容。 下面我從教材、教學(xué)方法、學(xué)情、學(xué)法、教學(xué)過(guò)程等方面談?wù)剬?duì)這門課教學(xué)的一些看法。

1.教材

一、地位與作用

從教材的布局上看:本節(jié)是在研究光的線性傳播和光的反射的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)理解平面鏡的成像,是對(duì)前兩節(jié)課知識(shí)的應(yīng)用; 與“概念”一樣,本課的一些研究方法和思路為上一章凸透鏡成像的研究奠定了基礎(chǔ),因此本節(jié)具有承上啟下的重要聯(lián)系。為此,“平面鏡成像”是本章的重點(diǎn)內(nèi)容之一,在整個(gè)幾何光學(xué)中也占有非常重要的地位。

本節(jié)教材主要安排了一個(gè)“平面鏡成像”的探索性實(shí)驗(yàn),是培養(yǎng)中學(xué)生注重實(shí)驗(yàn)和歸納,提高學(xué)習(xí)能力的好教材。 為未來(lái)的光學(xué)實(shí)驗(yàn)制定了必要的計(jì)劃。

2.目標(biāo)

本部分課程標(biāo)準(zhǔn)要求是:通過(guò)實(shí)驗(yàn),探究平面鏡成像時(shí)圖像與物體的關(guān)系。 按照新課程標(biāo)準(zhǔn)的要求和對(duì)教材的理解。 我將這節(jié)課的教學(xué)目標(biāo)定為:

1)能說(shuō)出平面鏡成像的特點(diǎn)

2)知道平面鏡成實(shí)像

3)通過(guò)探究物體、圖像和鏡子之間的關(guān)系,展現(xiàn)平面鏡成像的簡(jiǎn)潔對(duì)稱之美,感受克服困難、解決問(wèn)題的快樂(lè),增強(qiáng)中學(xué)生的好奇心和探索奧秘的欲望自然。

三、重點(diǎn)難點(diǎn)

根據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)的要求,本課的重點(diǎn)是:探究和認(rèn)識(shí)平面鏡的成像特性。

難點(diǎn)有二:知識(shí)中實(shí)象的概念是難點(diǎn),因?yàn)椤疤撓蟆备鼮榫唧w,“有形無(wú)形”,構(gòu)成本節(jié)難點(diǎn); 而在探究活動(dòng)中,由于中學(xué)生缺乏經(jīng)驗(yàn),思維能力不強(qiáng),估計(jì)很難理解用兩個(gè)相同的物體但用玻璃板代替平面鏡的研究方法,這就構(gòu)成了本課探索設(shè)計(jì)的難度。

二、學(xué)業(yè)情況分析

平面鏡成像是中學(xué)生在生活中接觸較多的現(xiàn)象,也是他們?nèi)菀赘信d趣的現(xiàn)象。另外,中國(guó)學(xué)生正處于形象思維向具象思維的過(guò)渡期,并且對(duì)周圍的事物充滿好奇,對(duì)操作有著濃厚的興趣,這使得本班探究活動(dòng)的開展具有良好的基礎(chǔ)。 另一方面平面鏡成像實(shí)驗(yàn)視頻初二,中學(xué)生看似對(duì)平面鏡成像有一定的感性認(rèn)識(shí),但往往容易受生活經(jīng)驗(yàn)的影響,產(chǎn)生一些錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí),如:覺(jué)得物體離物體越近越好。平面鏡,物體的像越大,這是班主任講課時(shí)要注意的。

三、教學(xué)方法

我會(huì)采用“合一放”的半開放式處理思路(對(duì)于中學(xué)生一般難以理解的“虛像”和“虛像位置”,“統(tǒng)一”;對(duì)于其他特征平面鏡成像,“半開”甚至“半開”因此,本節(jié)課將主要采用中學(xué)生自主探究實(shí)驗(yàn)、班主任引導(dǎo)發(fā)現(xiàn)法和小組思考法的教學(xué)技巧。

教具以多媒體講義為主

4.法學(xué)指導(dǎo)

通過(guò)本課的學(xué)習(xí),讓中學(xué)生了解數(shù)學(xué)的基本研究方法之一——科學(xué)探究,讓中學(xué)生從觀察現(xiàn)象入手,培養(yǎng)中學(xué)生在指責(zé)、探索、觀察、討論、和交流學(xué)校知識(shí)。 質(zhì)量。

五、教學(xué)過(guò)程設(shè)計(jì)

1. 新課程介紹

首先,我將介紹一節(jié)新課,其中有一個(gè)“被淹沒(méi)的蠟燭”實(shí)驗(yàn)(這部分大約需要 5 分鐘)

實(shí)驗(yàn)臺(tái)上豎放一塊平板玻璃杯,玻璃杯前放一個(gè)點(diǎn)著蠟燭的酒杯,沒(méi)有蠟燭的玻璃杯前放一個(gè)酒杯。 這是我在課前計(jì)劃好的,并提前調(diào)整好,讓中學(xué)生透過(guò)玻璃可以清楚地看到前后杯中“點(diǎn)亮”的蠟燭。 往旁邊的杯子里倒水,當(dāng)海水淹沒(méi)燭火的時(shí)候,他發(fā)現(xiàn)燭火還沒(méi)有熄滅。 “為什么?” 這時(shí)候,中學(xué)生可能會(huì)猜“喜歡”; 如果他們不猜:我會(huì)把旁邊的瓶子拿過(guò)來(lái),讓他們觀察,他們會(huì)發(fā)現(xiàn)原來(lái)的位置上還有一個(gè)燒著蠟燭的瓶子。這時(shí)候,他們就會(huì)恍然大悟:它竟然是“喜歡”!

這就引入了主題。

本次設(shè)計(jì)的目的有三:一是激發(fā)中學(xué)生的好奇心,引起他們的有意注意; 第二,介紹平面鏡、像、物體等術(shù)語(yǔ); 第三,將設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中成功突破的“平面鏡改成玻璃”,對(duì)這一難點(diǎn)進(jìn)行提示,起到分散難點(diǎn)的作用。

2.組織研究

第二個(gè)環(huán)節(jié),我會(huì)組織探索平面鏡成像規(guī)律的教學(xué)。 根據(jù)推測(cè)、設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)、進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、建立實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)、進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、舉一反三的順序(時(shí)間約30分鐘)

板書完畢后,我提出了一個(gè)問(wèn)題:“根據(jù)日常生活經(jīng)驗(yàn)和看穿衣鏡的經(jīng)驗(yàn),平面鏡的成像有什么特點(diǎn)?” 從而形成探究欲望,激發(fā)中學(xué)生“猜”。)

【經(jīng)中學(xué)生討論歸納】可能有以下猜想:(1)圖像與物體相反; (2)物體離平面鏡越近,成像越大; (3)像與物的距離等于平面鏡; 在附板上一一列出,因?yàn)檫@是前面探討的主題。

猜完后平面鏡成像實(shí)驗(yàn)視頻初二,就是引導(dǎo)中學(xué)生擬定方案,設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn):這是探究過(guò)程中突破難關(guān)的關(guān)鍵

首先,我提出:“如何探索圖像與物體的大小關(guān)系?” 明確查詢目的

【中學(xué)生:思考、討論、分析】在設(shè)計(jì)中,中學(xué)生可能會(huì)對(duì)“如何比較物體與物體的大小”感到吃力。 它們相等嗎?”,“我們?nèi)绾伪容^圖像和物體的大小是否相等?” 經(jīng)過(guò)一番討論,讓中學(xué)生清楚的關(guān)鍵是找到一個(gè)完全相同的物體[替代物體]作為鏡子前的物體與圖像進(jìn)行比較。

這里中學(xué)生可以進(jìn)行第一個(gè)實(shí)驗(yàn),這里我也設(shè)下了埋伏:

小伙伴們會(huì)在實(shí)驗(yàn)箱里找到需要的設(shè)備:有一面平面鏡,兩支一模一樣的筆,兩顆一模一樣的棋子【注意實(shí)驗(yàn)箱里不會(huì)出現(xiàn)玻璃板】。

他們做了一段時(shí)間后,我問(wèn):“學(xué)生們成功了嗎?障礙是什么?”

在實(shí)驗(yàn)中,中學(xué)生會(huì)發(fā)現(xiàn):當(dāng)他們聽(tīng)到平面鏡前面有像,想把“替代物”放在平面鏡旁邊的像位上時(shí),只能看到像從正面看不到替代物; 嗯,只能聽(tīng)到“替代物”,而看不到圖像,所以很難比較圖像和物體的大小。

那么就有一個(gè)問(wèn)題:“如何才能同時(shí)看到鏡子后面的影像和‘替代物’呢?”

【中學(xué)生再次陷入深度思考、分析、討論】

這時(shí),有些朋友可能會(huì)被新課上介紹的“淹蠟??燭”實(shí)驗(yàn)所啟發(fā),想到把平面鏡換成玻璃板做實(shí)驗(yàn),就會(huì)看到圖像和背后的“替代物”同時(shí)照鏡子。 如果中學(xué)生沒(méi)有想到,可以提醒中學(xué)生回憶一開始的實(shí)驗(yàn)。

在這里我讓中學(xué)生通過(guò)親身體驗(yàn)實(shí)驗(yàn)形成認(rèn)知沖突,然后聯(lián)系已有的信息化解沖突,使他們?cè)谔骄康倪^(guò)程中深入理解并突破難點(diǎn)問(wèn)題。

好的! 讓中學(xué)生重新實(shí)驗(yàn)玻璃板,探究圖像大小與物體的關(guān)系。 找出圖像與物體的關(guān)系后,立即利用多媒體進(jìn)行反饋練習(xí),糾正中學(xué)生憑經(jīng)驗(yàn)的誤解,加深圖像與物體大小相等的正確推理印象。

之后,我將提出“關(guān)于平面鏡成像的其他猜想能否得到驗(yàn)證?”的問(wèn)題。 引導(dǎo)中學(xué)生進(jìn)行下一步的探索。 這種我就放手,讓中學(xué)生自主實(shí)驗(yàn)探索,班主任檢查指導(dǎo)。

實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,班主任指導(dǎo)中學(xué)生舉一反三。 并進(jìn)行有針對(duì)性的反饋練習(xí)。 加深對(duì)平面鏡成像特性的理解和記憶。

從而完成本節(jié)教學(xué)的重點(diǎn)。

3、第三個(gè)環(huán)節(jié)是學(xué)習(xí)虛像的概念。 (時(shí)間約6分鐘)

我將采用理論分析、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證等教學(xué)方法,化具體為形象,突破“虛像”的學(xué)習(xí)難點(diǎn)。

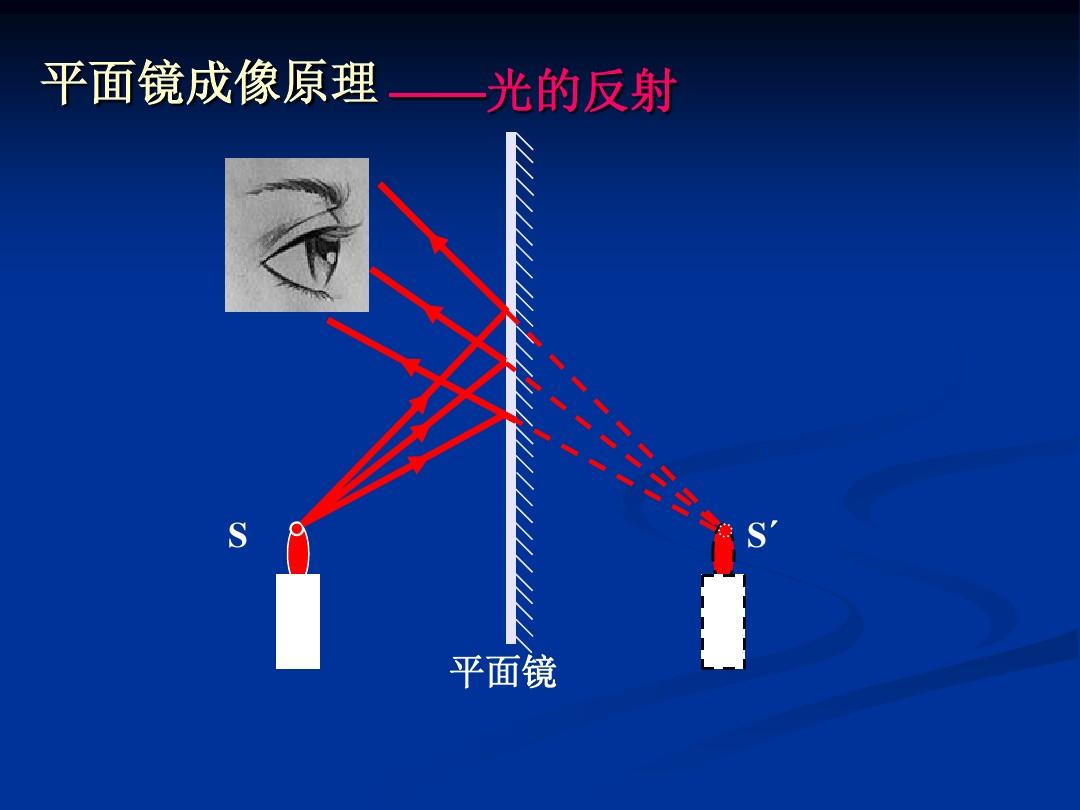

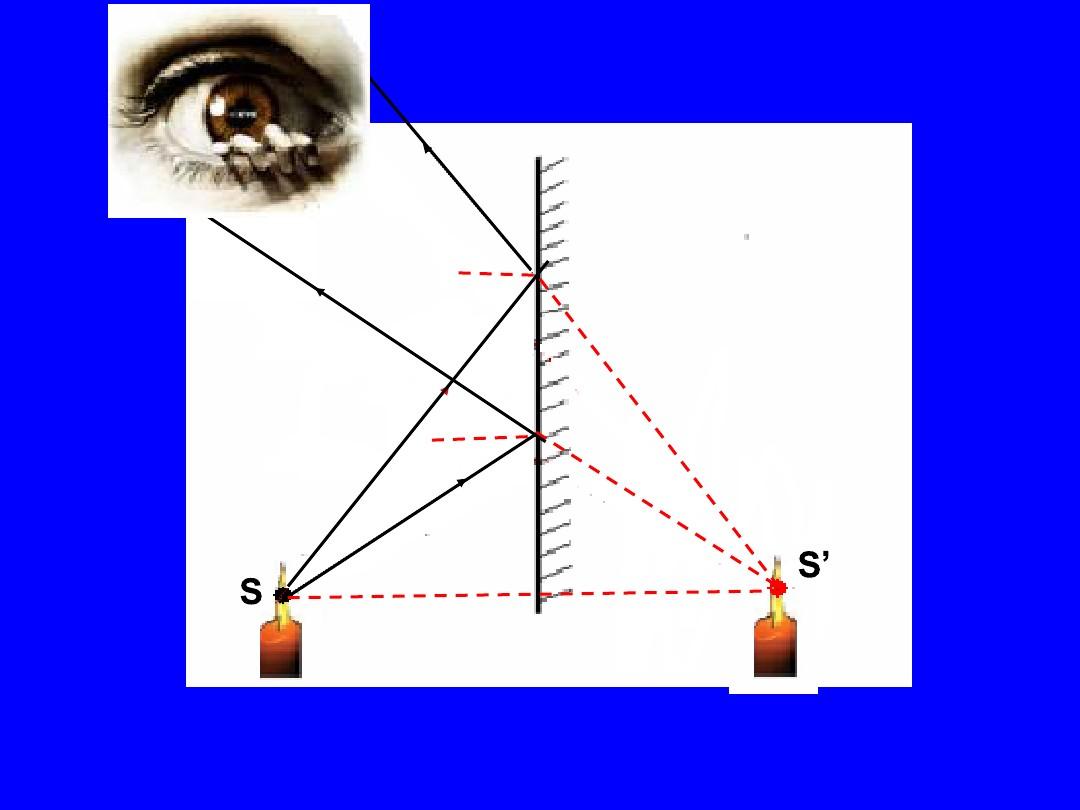

首先利用多媒體教案根據(jù)光的反射作圖,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,使中學(xué)生從理論上知道平面鏡的成像是由反射光的反延長(zhǎng)線相交產(chǎn)生的。光。 不是實(shí)際的光產(chǎn)生。

然后再示范點(diǎn)蠟燭放在玻璃板前,但要用白紙放在玻璃板前的“l(fā)ike”位置。 你會(huì)發(fā)現(xiàn)紙上沒(méi)有像,說(shuō)明沒(méi)有光線到達(dá)成像位置,再次證明平面鏡成的像確實(shí)不是實(shí)際光線相交形成的,所以中學(xué)生可以從現(xiàn)實(shí)中體驗(yàn)真實(shí)的形象。

本節(jié)新課內(nèi)容的學(xué)習(xí)到此結(jié)束。

4. 課堂總結(jié):

讓中學(xué)生總結(jié)本節(jié)課的講授內(nèi)容,總結(jié)知識(shí)重點(diǎn),提醒中學(xué)生了解記憶和成像的特點(diǎn),并以此來(lái)回答目標(biāo)中的相關(guān)內(nèi)容。 (約 5 分鐘)

5.布置作業(yè):(約1分鐘)

1. 題目布置為“人生明鏡”的研究任務(wù),要求中學(xué)生做相關(guān)調(diào)查。

2.完成課后練習(xí)

6.黑板設(shè)計(jì)

6. 平面鏡成像

1、平面鏡成像特點(diǎn): 2、平面鏡成像原理:

(1) 圖像大小相等; 光反射定律

(2)像與物的距離等于鏡面

(3)像與物的連線垂直于鏡面

以上就是我對(duì)《平面鏡成像》教學(xué)設(shè)計(jì)的理解。 如有不當(dāng)之處,敬請(qǐng)批評(píng)指正。