所教年級、八年級、所教卷數、第二單元第二單元、平面鏡成像的設計主題1、總體設計思路和指導以說明書為準。 通過本課,讓中學生體驗基本的科學探究過程,學習科學探究方法,培養初步的科學探究能力。 本節的重點是“探索”和“設計”的過程:“如何探索圖像和物體是否大小相同”(實驗目的)如何比較真實圖像和物體的大小找到一個與物體(替代物)完全相等的物體以及如何通過比較圖像的大小來同時觀察圖像和替代物? 將平面鏡改為白色玻璃(實驗中的基本思路)。 班主任在教學中要合理引導,避免中學生盲目探索。 中學生遇到問題時,班主任要思考方向。 2、教學背景分析 教學內容分析:(注:包括本課本單元的教學定位分析)本課為八年級下冊人民公眾號出版的《物理學》第三節“平面鏡成像”第二章“光現象”。 “平面鏡成像”是本章的重點內容之一。 在學習光的線性傳播和光反射的基礎上,進一步研究和理解平面鏡成像的特點、原理和應用。 這門課程與生活密切相關,是中學生第一次接觸“形象”這個新概念。 在此之前,他們將學習凸透鏡成像。 因此,它不僅是一門重要的基礎知識,而且具有承前啟后的重要作用。 本部分教材主要安排了“平面鏡成像”的探索性實驗,讓中學生自己做實驗,自己總結規律,把科學方法和科學知識的學習放在同等重要的位置。

中學生情況分析:光學現象是中學生日常生活中所熟悉的,也容易對其產生興趣。 教學中應注重培養中學生對化學的興趣,充分發揮實驗的作用,取悅他們好奇、好動、強烈的心理特點,調動他們學習的積極性和主動性。 據悉,高中生的思維方式正處于從形象思維向具體思維轉變的階段。 因此,在教學中,應注意積極引導中學生運用所掌握的基礎知識,通過理論分析和推理判斷來獲取新知識,培養具體思維能力。 三、教學目標分析 1、了解平面鏡成像的特性。 2. 了解平面鏡形成實像,并了解實像是如何產生的。 3.了解日常生活中平面鏡成像的現象。 4.教學重點及難點分析 教學重點:平面鏡成像特性的探索實驗,是本節教學活動的中心。 教學難點:如何確定圖像的位置以及理解真實圖像的概念。 五、教學流程設計(英語為教學課程的主要目標語言) 1、創設情景,引入新課。 你喜歡猜謎游戲嗎? 現在老師有一個與明天的課有關的燈謎,請猜猜。 (講義上有燈謎):“有一種東西很奇怪,你笑它也笑,你哭它也哭;你生氣它也生氣,你動它它就動,它不動。”當你靜止的時候就靜止。” 學生們猜出了答案:全身鏡。 我們每天都會看全身鏡。 它的反射面是平坦的,我們稱之為平面鏡。 自然界中也有一些平面鏡(講義上有倒影):你觀察過這樣的風景嗎? 現在讓我們看看手中的平面鏡,我們還能看到什么呢? 中學生回答:自己的形象。

二、開展新課 (一)實驗探索:平面鏡成像的特點 1、猜一猜:朋友們,我們經常使用平面鏡,對平面鏡成像有很多感性認識。 您能告訴我平面鏡成像有什么特點嗎? 呢絨? (班主任不做任何提示,讓中學生充分發揮想象力),中學生討論總結:可能有以下猜想:(允許猜錯)(2)像和物體等于平面鏡; (3)像與物體的距離等于物體對應點的連線垂直于鏡面; (4)圖像與物體左右相對; (5)圖像只能看到,不能用手觸摸; 這很棒! 本課我們重點研究的是:在平面鏡中成像時,像的大小、形狀、位置與物體的大小、形狀、位置之間有什么關系? 平面鏡形成的圖像能否呈現在光屏上? 2. 如何設計一個實驗來探究圖像和物體的大小是否相等? (明確探究目的——平面鏡成像的特點)。 班主任要給中學生足夠的思考空間,讓中學生自己思考、分析、討論、總結。 班主任提出:我們用什么方法來驗證圖像和物體大小是否相等? 中學生自由回答班主任的指導并得出結論:比較圖像和物體的大小(清晰探究法)。 找到一個與鏡子前的物體完全相同的物體來與圖像進行比較(替代品 - 兩根相同的蠟燭)。 3、進行實驗收集證據 班主任將中學生分成2人一組,用椅子上的平面鏡和兩根形狀大小相同的蠟燭做實驗,看看是否有效。 (玻璃板尚未取出)。

班主任問:朋友們成功了嗎? 存在哪些問題? 讓中學生自由發言。 班主任總結道:我們只能聽到平面鏡后面物體的像,而看不到背面的像。 沒有辦法把“替代品”放在平面鏡背面的成像位置上。 班主任提出(講義中所示):怎樣才能同時看到圖像和“替身”? 如何解決這個問題呢? 如何找到圖像的位置? 用什么方法來比較圖像與物體到鏡子的距離之間的關系? (中學生思考、分析、討論并提出解決方案)。 中學生改用平板玻璃繼續實驗(如上圖)。 班主任觀察發現問題并及時給予指導(如果中學生還有解決不了的問題或者實驗中收集到的數據不夠準確,班主任可以給中學生添加視頻材料) 。 中學生積極探索實驗,收集實驗數據,完成探究報告。 班主任指導:你在旁邊放一張白紙(相當于光幕),屏幕上會出現物體的圖像嗎? 為什么圖像消失了? (讓中學生思考、分析、討論、舉一反三)平面鏡形成的圖像不是真實的。 中學生暢所欲言:全身鏡旁邊的油漆擋住了光線,難以通過。 班主任說:平面鏡形成的圖像無法在光幕上呈現。 在化學中,這些圖像稱為實像,而能夠在光屏上呈現的圖像稱為虛像。 這樣的平面鏡所成的像是實像還是虛像呢? 中學生回答:真實形象。 4.分析與演示:中學生分析相關數據,討論觀察到的實驗現象,歸納推斷平面鏡成像的特點。 (講義顯示):(1)圖像和物體的大小相等; (2)像與物體、平面鏡的距離相等; (3)像與物體對應點的連線垂直于鏡面; (4)像與物體左右相對 (5)像實像。

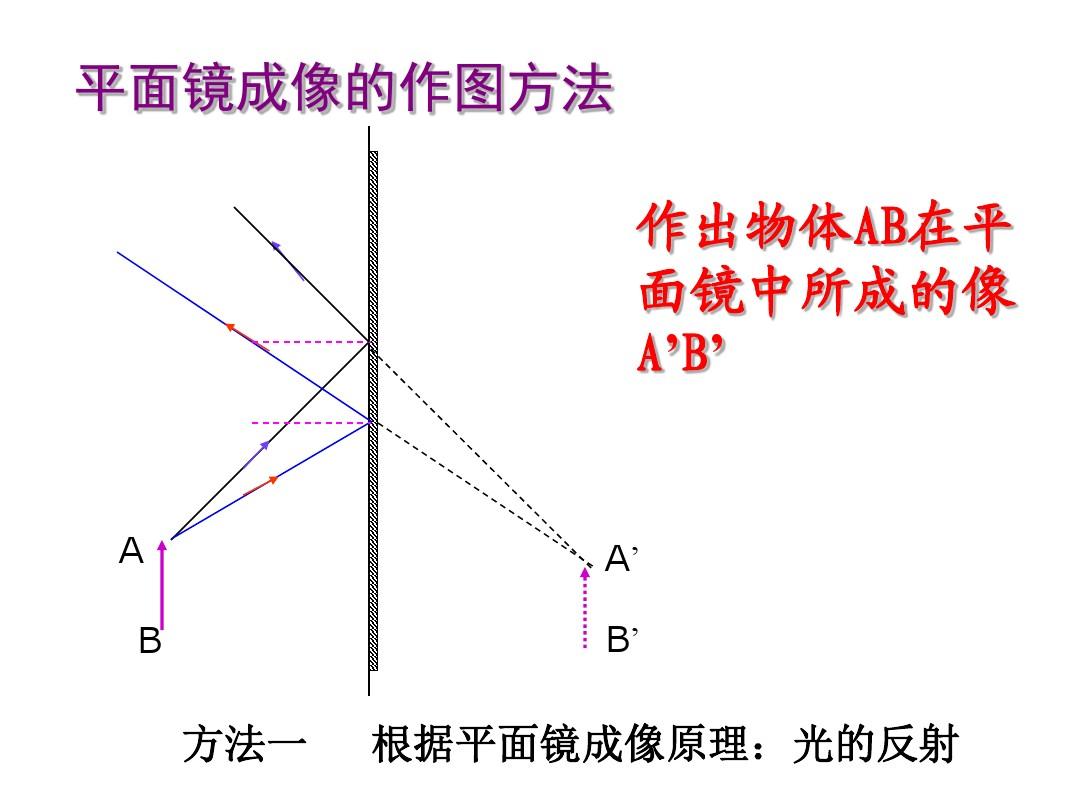

班主任總結:可見,像和物體也是關于鏡子對稱的。 5. 實驗操作的評估和溝通存在哪些不足? 測試結果可靠嗎? 每組的結果是否相同? 對于平面鏡成像的特性有什么推測嗎? 課后,小伙伴們自行探索。 (2)平面鏡成像的激勵 課堂上,我們看到平坦的海面相當于平面鏡,風景就形成了。 現在,你能用我們剛剛探索的實驗規則來解釋為什么水下風景看起來是顛倒的嗎? (講義顯示:選取自然界和生活中平面鏡成像的現象,讓中學生展示化學現象的美麗與和諧。)讓中學生討論分析原因。 要點是:海面相當平面鏡; 水底物體的每個像點與對應的物點“等距”; 所以從海面看它是倒轉的。 引導中學生分析形成的圖像不是真實圖像平面鏡成像作業設計,而是真實圖像(借勢向中學生介紹“猴子撈月”的故事,為什么猴子釣不到月亮)月亮)。 (講義展示)通過畫圖理解平面鏡成實像的意義,知道它是由光的反射產生的,鞏固光反射定律的知識。 三、課堂小結(見講義) 1、平面鏡成像的特點:等大小、等距、垂直、左右相對; 2、平面鏡所成的像是實像。 因此無法呈現在光幕上,只能用鼻子觀察。 四、反饋練習(講義展示) 1、物體在平面鏡中形成的像大小的關系(C) A.物體到平面鏡的距離與 B.平面的大小有關鏡子與C有關。物體的大小與D有關。物體的角度與2有關。在距離平面鏡8cm處點燃蠟燭。 此時鏡中的像距平面鏡_8_cm; 如果鏡子移動到原來的成像位置,圖像將向后連接。

3. 當某人從遠處走進鏡子時,他在鏡子中的圖像以及人與圖像之間的距離將為(D)A。圖像越大,人與圖像之間的距離越大B。圖像越大,人與圖像的距離越小 C.圖像不變,人與圖像的距離不變 D.圖像不變,但人與圖像的距離變為4、在圖1中的平面鏡中畫出物體ABC的像(答案見圖2)。 五、布置作業 1.預習教材中的“凸面鏡和凹面鏡”部分。 2. 動手腦數學題1、2、3。 6. 課外練習作業 探究平面鏡在生產、生活中有哪些應用? 平面鏡對我們的工作和生活有什么壞處嗎? 完成調查報告。 六、教學反思 通過本課平面鏡成像作業設計,中學生將體驗科學探究的基本過程,學習科學探究方法,培養初步的科學探究能力。本節重點描述“探索”和“設計”的過程。