【教學目標】

1、通過實驗探索,知道物質的固態和液態是可以轉化的,知道熔化和凝固的意義。

2、在班主任的指導下,完成海波和凡士林融化圖像的繪制。 通過比較海波和松節油的溫度-時間圖像,我們可以知道晶體和非晶體熔化的差異,并據此判斷晶體和非晶體。

3、通過對實驗數據的分析,描述晶體的熔化和熔化特性,了解晶體的熔點以及熔點的意義。 檢查該物質的熔點表。 嘗試將生活和自然中的一些現象與物質的熔點聯系起來,從而產生對自然現象的關注和愿意探索自然現象的情感。

4、通過課堂實驗,養成規范實驗、勤于動手的良好習慣。 通過實驗數據和實驗現象的交流,形成與他人交流自己觀點的愿望,認識到溝通的重要性。 在探究過程中提高協作能力和團隊精神,養成實事求是的科學心態。

【教學重難點】

教學重點:

1. 研究物質熔化的過程。

2、熔點的有無是晶體與非晶體的重要區別。

教學難點:

1、探索材料熔化過程中數據的記錄。

2.根據圖像分析總結晶體和非晶的特征。

【教學流程】

一、教學簡介

播放視頻:自然界水的三種狀態。 并向中學生展示鑄造金屬零件熔化和凝固教學設計報告,介紹該零件的制作過程,并由此引入話題。

2.“知識點”教學

班主任提問:你認為固體熔化在什么條件下發生?

中學生普遍認為固體只需要加熱就可以熔化。

班主任問:所有的物質受熱后都開始熔化嗎? 組織中學生通過實驗研究這個問題。

班主任布置明確的實驗任務:

找出海波和凡士林在什么條件(室溫)下會開始融化? 它們的體溫在融化過程中如何變化? 他們的狀態如何變化?

班主任引導中學生根據生活經驗推測探究題,并幫助中學生分析實驗中要記錄的數據、如何設計標題等。

●實驗計劃的制定

向中學生展示實驗裝置及實驗裝置示意圖,介紹實驗裝置的名稱、酒精燈的用途、裝置的組裝方法。

通過提問啟發中學生思考實驗裝置設計的目的和優點熔化和凝固教學設計報告,從而明確實驗方案。

①做海浪融化實驗時,為什么不直接加熱酒精燈,而是將試管放入裝有水的燒瓶中,然后用酒精燈加熱量筒?

② 燒杯中加多少水合適?

③溫度計液泡的合適位置在哪里? 為什么? 如何才能將溫度計的液泡放置在合適的位置?

④ 實驗中應記錄哪些數據? 如何記錄數據? 如何設計實驗記錄表格?

⑤ 實驗的操作步驟是什么?

⑥ 實驗過程中如何保證操作安全?

● 進行實驗和數據收集

將中學生分實驗組(4人為一組,分時間、溫度、狀態、記錄),注重合作能力和團隊精神的培養。

實驗前提醒中學生,禁止用一盞酒精燈點燃另一盞酒精燈; 酒精燈用完后,必須用燈帽熄滅,不能用嘴吹; 萬一酒精灑在桌子上燙傷,不要驚慌,立即用手帕捂住被褥。

實驗過程中,提醒中學生將溫度計插入試管,當溫度升至40℃左右時開始計時,每隔約1分鐘記錄一次溫度; 待次氯酸鹽或石蠟完全融化后記錄4~5次。 將數據記錄下來,并在準備好的方格紙上畫出圖像,供中學生討論和分析。 實驗過程中,班主任觀察中學生操作是否規范,每個中學生是否積極參與,是否存在安全隱患,并及時解決。

●分析論證

第二節課,安排中學生交流實驗結果、實驗中遇到的困難、發現的新問題、與預期不同的結果、新的看法等。

班主任指導中學生根據實驗數據在坐標紙上畫點、連接線、完成圖像。 首先明確橫坐標軸和縱坐標軸分別代表哪些數學量,以便了解化學圖像中體現的兩個數學量之間的關系。 圖中,縱坐標代表體溫,橫坐標代表時間,間接反映了被加熱物體吸收的熱量。 圖像顯示了材料溫度隨加熱時間的變化,即吸熱后溫度的變化。

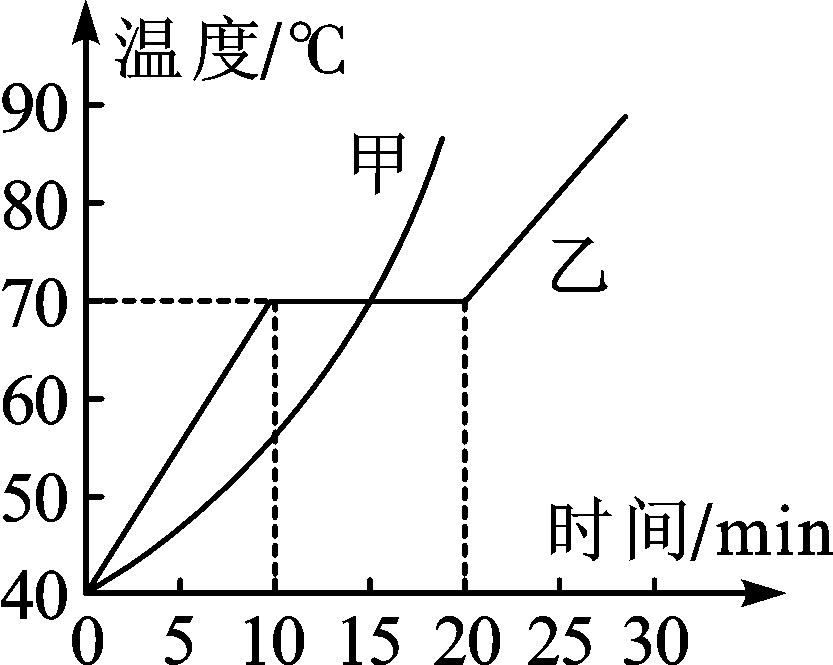

投影顯示了海浪、石蠟等融化時溫度隨時間變化的圖像,引導中學生根據圖像進行以下分析:

你的猜測正確嗎? 當物質從固態變成液態時,溫度會變化嗎? 放熱還是吸熱? 讓中學生展示他們小組的數據和圖像并解釋原因。

在數學圖像中,一個“點”往往對應于一種數學狀態。 圖像中的起點代表計時開始的時刻。 “拐點”的特殊意義在于它代表了兩種不同狀態的交界點,是數學量突然發生變化的點。 在海浪融化的溫度-時間圖中,第一個“拐點”表示海浪融化開始,第二個“拐點”表示海浪融化過程即將結束。 圖中的線條代表化學過程。 例如,海博熔化的溫度-時間圖像中,三條線代表三個過程:固體放熱升溫、放熱熔化但溫度不變、全部熔化成液體并放熱升溫。

在中學生交流的基礎上,比較不同群體的數據和圖像,進而分析不同物質的變化規律是否相同,并結合中學生的圖像引出晶體、非晶等概念、熔點和熔點。

班主任投影出一組晶體和非晶熔化的對比數據和圖像,并提出問題:

(1) 從圖像上看,晶體和非晶的熔化過程有什么區別?

(2)從圖中你能得到什么信息?

根據中學生的回答,引導中學生得出以下推論:

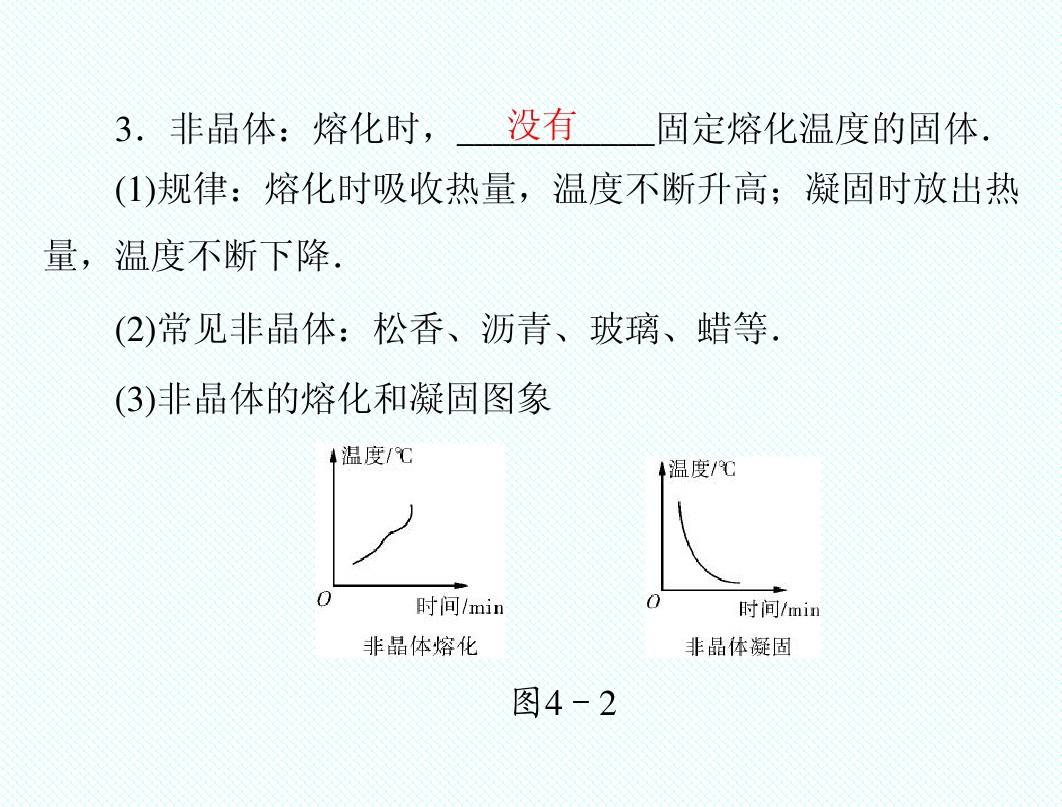

①固體分類:有一定熔化溫度的物質稱為晶體(如甲基氯化鈉),沒有一定熔化溫度的物質稱為無定形物質(如松香)。

②晶體和非晶體的熔化特性:晶體和非晶體在熔化時都會向外界釋放熱量。 晶體在一定的濕度下熔化,晶體熔化的溫度稱為熔點,而非晶則沒有一定的熔化溫度,即非晶沒有熔點。 晶體從開始熔化到完全熔化都處于固液共存狀態,非晶熔化時不存在固液共存狀態。

班主任問:你的實驗得出的推論和上面的推論一樣嗎? 如果不同呢? 有區別嗎? 可能是什么問題呢? 先讓中學生在群里討論,然后提出來大家一起討論交流。

指導中學生查找熔點表,并通過提問的方式利用熔點表解決相關問題:

① 課本中表1-3最上面的“部分物質在1.01×105Pa大氣壓下的熔點(熔點)”怎么理解?

②表中哪種晶體的熔點最低? 熔點是多少?

③可以用煎勺當容器來融化鐵嗎? 為什么?

3. 課程總結

(1)基本概念:熔融、凝固、結晶、熔點、凝固點、非晶態。

(2)熔化及熔化條件:

晶體熔化條件:

①溫度應達到熔點;

②繼續放熱。

晶體熔化條件:

①溫度應達到熔點;

②繼續吸熱。

(3)晶體與非晶的區別與聯系。

4. 課堂練習

(1) 你周圍有質量相同的 0°C 水和 0°C 冰。 當需要選擇其中之一來冷卻物體時,會選擇()

A。 0°C 的水

B. 0°C 冰

C.冰和水的冷混合物

D.由于水和冰的氣溫相同,無論你選擇什么,效果都是一樣的

(2)下列關于晶體和非晶體的敘述正確的是()

A.晶體的熔化過程需要放熱,非晶材料的熔化過程不需要放熱

B.晶體熔化時,溫度保持不變; 當非晶態熔化時,溫度升高

C.晶體和非晶熔體的溫度保持不變

D.晶體是透明的,非晶態是不透明的

【教學反思】

對于本課的教學內容,課程標準要求中學生在觀察生活中熱現象的基礎上,通過實驗探索物質的熔化、熔化過程,了解物質的熔化、熔化過程的規律,并能進一步應用相關知識來解釋生活和自然界中的一些現象,培養中學生將所學知識與生產相結合的應用能力。 因此,本案例力求凸顯以下特點:一是凸顯“從生活到數學,從數學到社會”的新課程理念;

教學設計從生活中常見的化學現象出發,以數學知識為載體,讓中學生進行科學探究。 通過動手實驗,中學生可以加深對科學探究過程的體驗和對數學知識的理解。 而且由于八年級中學生只學了很短的時間數學,他們的觀察能力、實驗能力、分析能力都不是很強。 旨在培養中學生的動手能力以及借助實驗數據繪制圖像和分析問題的能力。

由于海波的熔化實驗現象不是很明顯,而且需要不斷攪拌,所以實驗難度大,中學生很容易得出錯誤的推論。 因此,班主任在講課前一定要多做實驗,掌握方法,運用實驗療效更顯著,幫助中學生更容易從實驗現象中得出正確的推論。

導師:耿永芳

策劃:羅彬彬