第四節“測量物質的密度”教學設計 備課班主任:陸小青 一、內容分析 本課是在學習了質量、密度的概念以及密度估計公式后進行的。 內容包括滴定管的使用、測量鹽水以及不同物體密度的知識和技能。 本課的目的是讓中學生利用密度公式ρ=m/ν來間接檢測物質的密度,培養實驗操作能力。 因此,這節課起到了鞏固上節課內容的作用,也是密度知識的具體應用。 充分體現了新課程標準中“從生活到數學,從數學到社會”的理念。 二、教學目標與分析 1、學習目標 (1)通過實驗進一步鞏固物質密度的概念; (2)嘗試運用密度知識解決簡單問題,可以解釋生活中一些與密度有關的化學現象; (3)學習滴定管的使用方法是用燒杯來檢測液體的體積; 二是用燒杯檢測不規則形狀物體的體積。 2.目標分析 在學習本課之前,朋友們已經在物理課上認識了滴定管,并學會了如何使用燒杯來檢測液體的體積。 為實現這一目標,用燒杯測量不規則小鐵塊的體積是一種新方法,即等量占用空間的另一種方法。 激發他們的學習熱情,進而培養中學生動手操作的興趣。 學好這些技能,有助于以后加強知識的學習,所以這個環節可以用于有難度的學習。

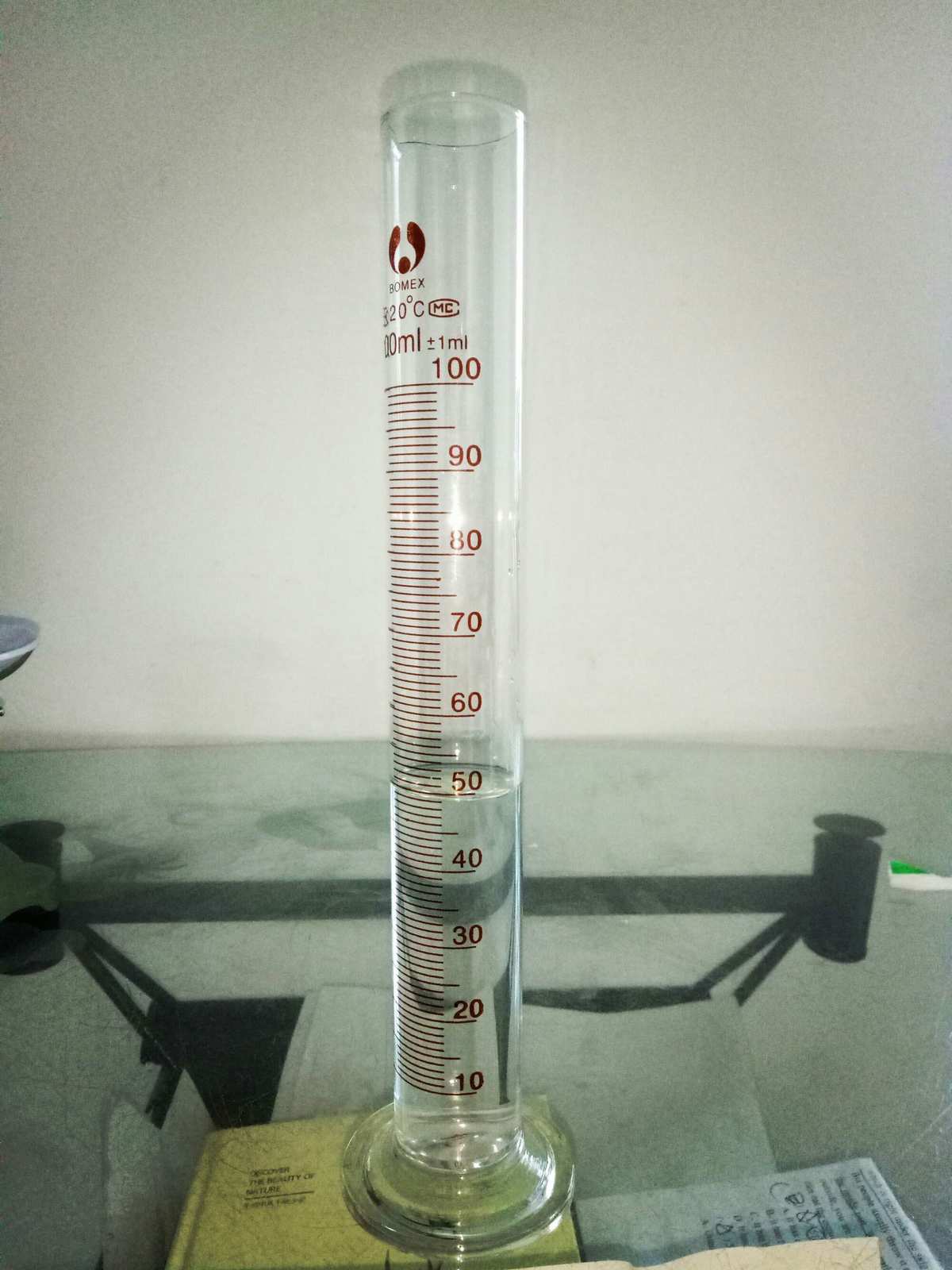

對于測量不規則小鐵片的密度,朋友們已經有了密度知識的基礎,應該能夠給出一個大概的方案:(1)先用天平測量小鐵片的質量(2)之后測量小鐵片的體積(3)通過密度公式ρ=m/ν計算。 對于中學生來說測量石塊和鹽水的密度教案,思考如何測量小鐵塊的體積并不容易,所以這個環節必須要克服這個難點。 對于測量鹽水的密度,朋友們也可以制定一個粗略的計劃,但在這個實驗中,如何減少實驗偏差,制定最佳的探究計劃,對于學生來說并不容易思考。 從歷年的教學經驗來看測量石塊和鹽水的密度教案,不少中學生受到上述“用天平測量液體質量”的影響,常常制定這樣的計劃:先測量空燒瓶的質量,然后測量鹽水和燒瓶的總質量,然后將燒瓶中的鹽水全部放入燒杯中,測量鹽水的體積。 通過密度公式ρ=m/ν計算,中學生往往沒有注意到,他們沒有把所有的鹽水都放入量杯中,還有一些留在燒瓶中,這使得測量的體積更小,密度更高,所以這一點應予以重點處理。 3、問題診斷與分析本節在學習質量、密度概念和用天平測試質量的基礎上,學習檢測物質的密度。 了解如何借助公式間接測量數學量。 量杯的體積單位通常為毫升(mL),也有的采用立方分米(cm3)作為單位。 1毫升=1立方厘米。 與許多測試儀器(電壓表、電壓表、天平)一樣,滴定管也有電阻值和分度值。 檢測物體體積的方法:可以用尺子檢測形狀規則的物體。

不規則形狀的物體可以用燒杯檢測。 用燒杯測量體積常用“溢杯法”:將物體溶解到裝滿水的容器中,同時將溢出的水接收到量杯中,讀取量杯中的水的值。燒杯為物體的體積。 要檢測密度與石蠟相同且密度比水低的固體的體積,可以采用“懸掛法”:先讀出懸浮重物所浸沒的液體對應的體積將石蠟與砝碼綁在一起浸入滴定管中,讀取此時的液體體積,兩者之差即為石蠟的體積。 4.教學支撐條件分析:在學習本課之前,朋友們已經在物理課上認識了量杯,并且學會了如何使用燒杯來檢測液體體積,所以課堂上不需要學太多,讓中學生學會熟悉就可以達到目的,而用燒杯測量不規則小鐵塊的體積是一種新方法,即等量占用空間的另一種方法。 如果在班主任的指導下,讓中學生感受到這些方法對于解決問題是有效的,也會激發他們的學習熱情,進而培養中學生動手操作的興趣。 實驗器材:天平、砝碼、量筒、水、鐵塊、銅塊、鋁塊、細鐵絲、花崗巖、秤、三角板【來源:學科網】 5、教學流程【來源:Z,xx,k.Com ] 1.引入新課提出問題 從生活現象中創設情景,介紹本課“測量物質的密度”所解決的問題 1.出示一塊長方體石頭 問:要測量這塊石頭的密度,需要多少數量測量? 使用什么設備進行測試? 記錄的金額是多少? 如何求巖石的密度? 2. 將任何形狀的鐵塊和鹽水放入一個大碗中。 問:通過測量長方體石頭的密度,可以測量出這個鐵塊和大碗里的鹽水的密度嗎? 無法使用天平,那么用什么儀器來測量不規則形狀的鐵塊和鹽水的體積呢? 展示滴定管,強調可以用燒杯檢查液體的體積。

師生活動:復習密度概念,圍繞問題進行思考和討論 方案一:比較質量 方案二:比較體積 方案三:測量密度并比較 根據中學生的回答,結合方案三,引用:如何檢測物質的密度2.根據實驗原理,選擇實驗設備,觀察量杯,了解燒杯的結構,通過思考學會如何使用量杯,注意中學學生活動:閱讀課本,觀察桌上的燒杯,回答老師提出的問題。 實驗研究,用燒杯和水測試小石頭的體積。 各實驗組成員進行交流評價,發現問題、分析問題、解決問題。 每個小組對上臺表演的小組進行評價并給出理由。 總結使用量杯測量體積的方法,以及使用量杯的操作規則。 問題:(1)。 測量物質的密度需要什么數學量和設備? 的? 你判斷的依據是? ②、量筒最大檢測值,最大