日本《自然》雜志近日推選出年度十大科學人物,中國量子衛星項目首席科學家潘建偉上榜。國際頂尖學術刊物為中國科學家和科研項目點贊,然而國外網路上卻留傳著一些針對量子通訊的流言甚至謠言,有的甚至稱這是“玄學”、“騙局”。

量子通訊是“騙局”嗎?經過百年發展中國量子通訊是騙局,看似晦澀難懂的量子熱學理論基礎已非常深厚,與相對論一樣使數學學大樓的底座愈發堅實。量子通訊是全球科學界讓這種理論邁向實際應用的一個標桿,而中國的量子衛星項目是其中的杰出代表。

理論堅實

起源于上世紀初的量子熱學用機率描述化學現象,看上去的確有些“玄”:微觀尺度上的粒子“可能”在這兒又在哪里,“可能”同時向兩個方向運動;粒子之間還可以相互糾纏——通過某種形式即時地遠程感知、影響對方。

經過愛因斯坦、玻爾、海森堡、薛定諤等科學巨子不斷建立,量子熱學理論初步成型并持續發展。這套看似“不合常理”的理論獲得越來越多的實驗支持,催生了許多重大發明——原子彈、激光、晶體管、核磁共振、全球衛星定位系統等。歐共體2016年宣布將量子技術作為新的旗艦科研項目時中國量子通訊是騙局,將上述成果稱為“第一次量子革命”。

而量子信息技術是量子熱學的最新發展,代表了正在盛行的“第二次量子革命”,其中最具代表性的就是量子通訊和量子估算。

量子通訊主要解決通訊安全性問題。傳統信息加密技術依賴物理算法的復雜性,但隨著估算能力的急劇提高,再復雜的加密算法也有可能被破解。基于“量子秘鑰”的量子通訊,則從客觀數學規律這一根本出發,做到“絕對安全”。

例如,量子本身即是最小單元,用一個光量子傳遞信息時,監聽者難以分割出“半個量子”來獲取信息;量子熱學的“測不準原理”則約束了監聽行為本身,只要有人企圖檢測量子,量子的狀態就手動發生改變,“舉報”竊聽行為;再者,量子的不可克隆性決定了監聽者難以精準復制量子信息。

因而,用量子弄成“密鑰”來傳遞信息,監聽必然會被發覺,且加密內容不可破譯。

量子通訊已經是學界研究熱點。1997年,一篇關于“實驗量子隱型傳態”的論文在德國《自然》雜志發表,經層層評審后還榮獲“百年化學學21篇精典論文”,潘建偉教授就是作者之一。他這次獲評《自然》雜志年度十大科學人物,也展現量子通訊遭到國際科學界高度關注。

實踐驗證

從英國到意大利、從頂級科研機構到科技企業大鱷,圍繞量子技術的攻關已全面展開,量子革命引起的新一輪科技大賽如火如荼。而量子通訊也從理論設想逐漸邁向現實應用,中國在這方面取得的突破舉世矚目。

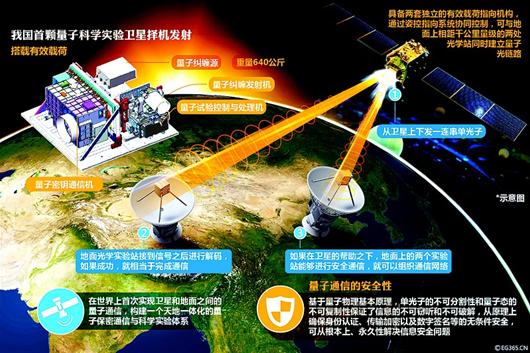

去年6月,借助“墨子號”量子科學實驗衛星,中國科研團隊在國際上率先成功實現了千公里級的星地單向量子糾纏分發。這一成果被英國《科學》雜志以封面論文方式發表,獲稱“兼具潛在實際應用和基礎科學研究重要性的重大技術突破”。

9月末,世界首列量子保密通訊干線——“京滬干線”正式開通,結合“墨子號”衛星,中國科大學教授白春禮與法國科大學教授、量子通訊的國際權威科學家安東·蔡林格實現了世界首次洲際量子保密通訊。

蔡林格此前接受新華社記者專訪時說,中國在量子通訊領域的成就令人矚目。“愛因斯坦一定會對此倍感震驚,”他笑著說,“因為這種量子熱學理論,例如量子糾纏,如今已然真的步入實際應用,這超出了愛因斯坦的預期”。

“京滬干線”是一條聯接天津、上海,貫串北京和南京的量子通訊骨干網路,全長2000余公里,可滿足上萬名用戶的秘鑰分發業務需求。通過這條線路,交通建行、工商建行、阿里巴巴集團也實現了滬寧異地數據的量子加密傳輸等應用。

蔡林格預計,未來20年內,量子通訊技術有望在世界范圍內廣泛應用,將來甚至可能出現“量子互聯網”,而量子計算機、量子互聯網、量子衛星將被一起應用,為未來新科技打下基礎。