在開始所有的介紹之前,我們先明確一個概念:

我們再說一遍:

發動機的輸出能力取決于其進氣能力。

理解好這句話可以幫助你理解汽車發動機的很多概念。

汽車發動機是一種內燃機。 它是燃料在氣缸內燃燒,形成高溫高壓氣體推動活塞做功,將活塞的往復運動轉變為曲軸的旋轉運動,輸出機械能的機械。

我們常說的一句話就是來吧。 這給人一種錯覺,當我們需要增加發動機功率時,只需向氣缸內注入更多的燃油即可。

然而實際上,當我們踩下汽車油門時,實際調節的是發動機節氣門體的開度。 這個東西的作用是讓更多的空氣進入發動機。 只有當發動機確認進氣量增加了,才會增加噴油量,然后讓你感受到動力的增加。

當你明白了這一點后,我們的討論就可以繼續了,因為接下來的一切都是在討論發動機的進氣問題。

首先我們來談談位移。

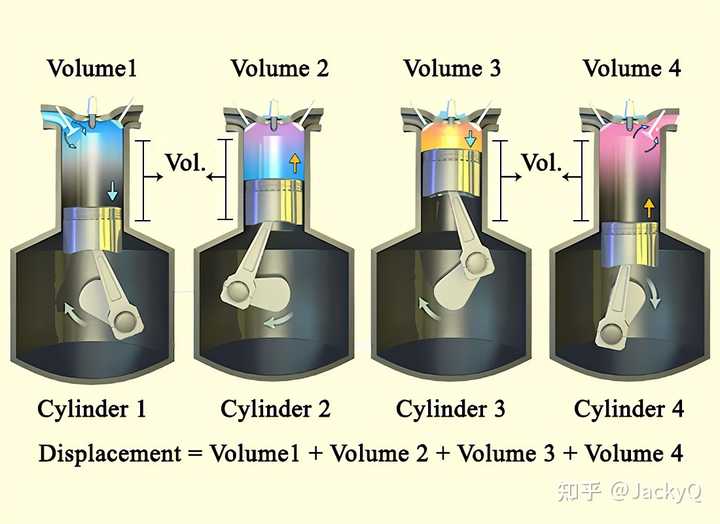

發動機的排量是一個純物理空間的概念。 排量=單缸工作容積×缸數

單缸工作容積=發動機沖程次單缸截面積=沖程次pi次缸徑^{2}div4

具體物理意義是活塞從上止點移動到下止點,其間發動機氣缸內的物理空間就是位移。

一些答案認為排量代表“每個沖程或循環吸入或排出的液體體積”。 這種觀點在某種意義上是錯誤的,或者至少是不完全定義的。 因為對于氣體來說,體積的概念必須與溫度、壓力的概念同時存在。

排氣量只是一個物理空間定義,并不等于實際吸入的空氣量,更不等于排出的燃燒氣體量。

最簡單的例子:2.0T和2.0L的排量都是2.0L,但是2.0T的動力比2.0L高出50%左右。 這里差異的根本原因不是2.0T比2.0L多噴出50%的燃油,而是實際上多吸入了50%的空氣。

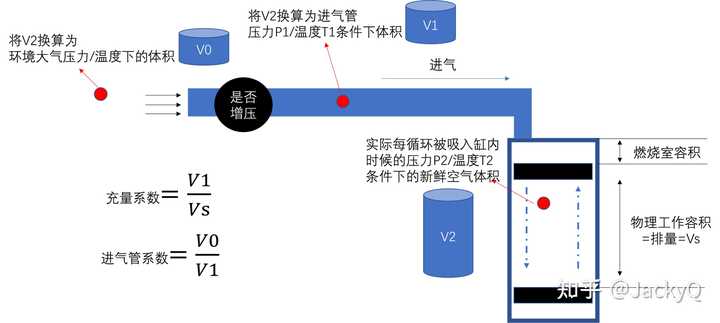

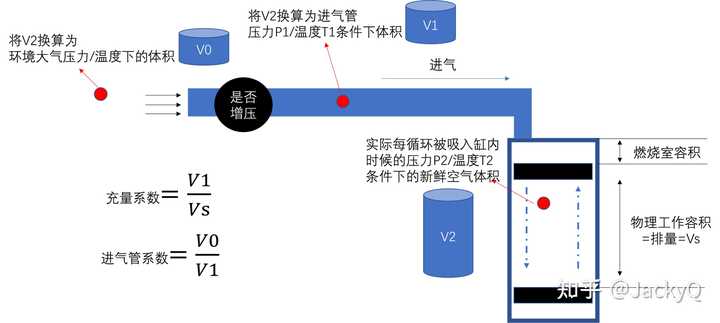

單缸每循環進氣量(常壓/常溫條件下)=單缸排量×充氣系數×進氣管系數

充氣系數的定義:將每個循環吸入氣缸的空氣量換算成進氣管狀態(壓力/溫度)的容積V1。 該體積與單個氣缸的物理排量之比稱為充氣系數。

進氣管系數的定義:將進氣管狀態(溫度/壓力)下的單位風量換算為環境大氣壓/環境溫度下的體積,后者除以前者,得到的值為進氣管系數。

簡單示意圖如下:

如果我們將環境大氣壓/溫度等同于標準大氣壓和溫度,那么我們就可以建立新風量與空氣量之間的標準對應關系。 那么排量對發動機性能的影響以及我們能做什么就一目了然了。 再回憶一下我開頭所說的:發動機的輸出能力取決于其進氣能力。

發動機的排量是發動機性能的物理基礎。 同等技術配置下,排量越大,發動機的功率和扭矩輸出能力就越大。

然而,位移僅決定體積。 回想一下我之前說過的話:

對于氣體來說,體積的概念必須與溫度和壓力的概念同時存在。

看看這張照片:

V2的大小直接受Vs的影響。 但V0的大小不僅取決于V2或Vs,還取決于P2和T2的差值以及環境溫度和壓力。

簡單地說,在相同排量下,發動機每個循環實際吸入氣缸的空氣量還與進氣溫度T2和進氣壓力P2有關。 進氣溫度越低,進氣壓力越高,實際進氣量越大,發動機的性能越強。 首先我們來談談進氣壓力。

對于自然吸氣發動機來說,進氣的所有動力都來自發動機進氣沖程形成的真空,因此進氣歧管設計優雅,竭盡全力降低進氣阻力,特別是充分利用進氣共振,避免進氣脈沖干擾進氣效率非常重要。 一般來說,1.5L以上的發動機都會采用變長進氣歧管進行優化。

這就是為什么自然吸氣發動機往往具有非常復雜且看似龐大的進氣歧管結構,而增壓發動機則相對簡單。

增壓發動機簡單粗暴。 直接增壓就可以了,減少了很多進氣歧管的氣流研究。

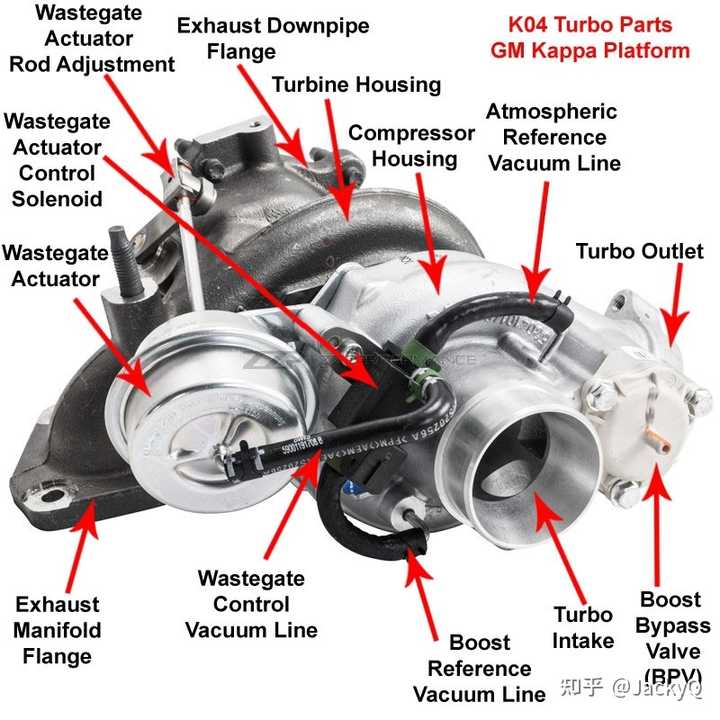

增壓器

廢氣渦輪增壓器

另外,阿特金森循環和米勒循環通過調節氣門機構,使進氣門在進氣沖程中提早關閉,或者在壓縮沖程開始后排氣門繼續打開,從而減少實際進氣量,此外,情況當膨脹比大于壓縮比時,也會導致實際進氣量不足,或者說排量與實際進氣量的差值增大。

接下來我們講一下溫度T2的控制

簡單來說,就是盡可能降低進氣的溫度,以增加進氣的密度。

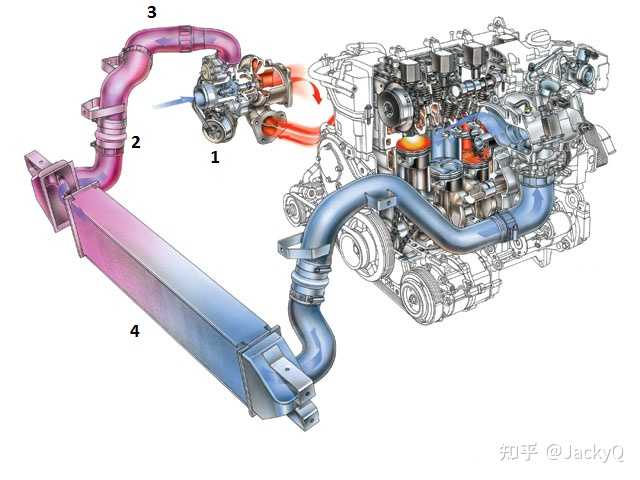

尤其是增壓發動機,車輛從環境中吸收的空氣在被廢氣增壓的過程中,會被廢氣溫度加熱,導致進氣溫度過高,進而導致發動機密度不足。相同體積的進氣量。 實際進氣量較小。 因此,需要冷卻。 發動機的這種結構稱為中冷器。

一般發動機中冷器采用空對空中冷,即采用風冷式中冷器來冷卻進氣。 這個東西一般屬于車輛的前艙結構。 它可能看起來像這樣:

風冷的效果肯定不如水冷。 對于高性能發動機來說,近年來水冷的比例越來越高,進一步提高了扭矩響應。 (下圖右上角)

我們總結一下:

單缸的排量是指發動機活塞上下沖程之間氣缸內的物理空間。 它是發動機進氣的基礎。 可以通過增壓、降低進氣阻力、調整進排氣門管路本身和相位策略以及通過中冷器改變進氣溫度等方式來改變實際進氣壓力,從而可以進一步改變實際進氣量。 數量。 實際進氣量決定了發動機的性能。 接下來我們來說一下馬力、功率和扭矩。馬力是功率的單位

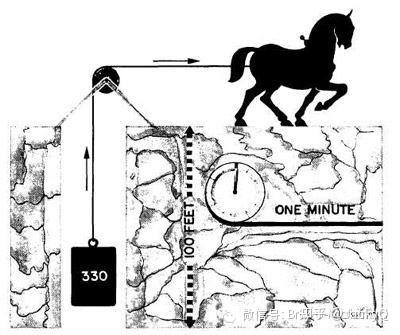

馬力最早的定義是:一匹拉力為180磅的馬,在一小時內可以拉動半徑為12英尺的水車144次功率的計算公式,計算為33,000英尺·磅/分鐘。 他將其命名為1馬力。 ,現在換算成746W。

功率和扭矩的定義:

其實學術名稱應該是發動機的有效功率,其定義為:發動機在單位時間內所做的有效功。

發動機的有效功率是通過測功機測試特定工況下發動機的輸出扭矩Ttq和發動機轉速n得到的。功率=扭矩*轉速

若有效功率Pe的單位為kW,扭矩Ttq的單位為Nm功率的計算公式,轉速n的單位為rpm(轉/分鐘),則公式為

Pe=frac{Ttqtimes n}{9550}

扭矩是旋轉力矩,而功率則考慮單位時間內所做的總功。 許多人都在為功率和扭矩而苦苦掙扎。 本質上,他們不明白在看汽車性能時是看功率還是看扭矩。

2019年,當時的車評人38號就和很多人討論過這個問題。 他想解釋的是,車輛的0到100加速主要是由功率決定的,而不是扭矩。 之所以這樣討論,是因為德系車輛普遍采用增壓等方式來提高低速扭矩響應,但功率普遍不高(近年來下降較快),但很多大排量自吸發動機已經更高的功率。 高的。 國內很多車企也在學習德國的方法。 不過38號認為,動力才是決定車輛性能的關鍵,尤其是零到百加速性能。

這個問題看似簡單,但由于車輛有變速箱換檔策略,發動機需要結合最高功率、最高扭矩和扭矩曲線才能得到結果,所以實際上是一個很難回答的問題。

根據我們實際的開發經驗,我給出兩個簡單粗暴的結論:

0-40加速度,扭矩優先; 40-100加速,動力優先。 0-100加速,動力優先。 扭矩不僅取決于最大扭矩,還取決于扭矩隨轉速的扭矩曲線。 將扭矩與扭矩曲線的峰值和平臺寬度相結合,可以將功率和扭矩與車輛性能聯系起來。

其實德國人為什么如此癡迷于低扭矩,是因為德國的國情,因為我曾經有過一款原本計劃銷往歐洲的發動機。 當時歐洲的同事給我發來了一些歐洲市場的需求。 其中一位給我留下了深刻的印象。 近 10% 的歐洲市場來自公司汽車。 公司用車的駕駛員非常關心啟動后踩油門時的加速響應。 這是低速扭矩的主要范圍,因此需要不斷提高最大扭矩的最小速度和扭矩響應。

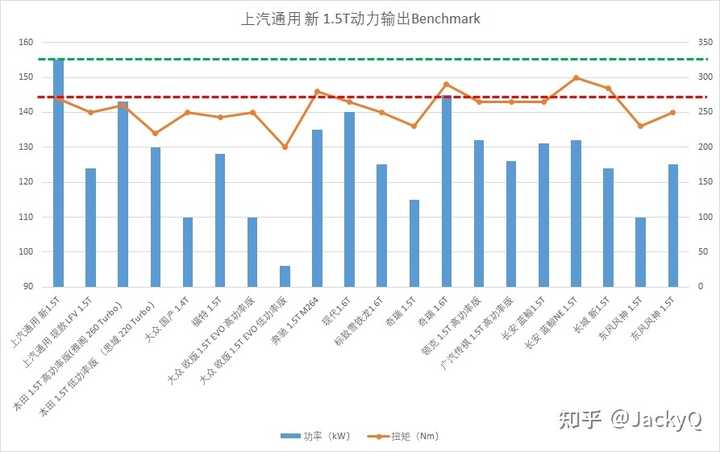

我之前寫過通用新1.5T與市場同級別性能對比的文章,可以作為更詳細的參考:

-------以下為引述----------動力對比方面,我想說三點: 1、動力優先,功率優先還是扭矩優先? 2. 低扭矩響應如何受到影響? 3. 扭矩是否僅以最高扭矩為準? 為了直面問題,我們先從第3點:扭矩曲線調整開始:

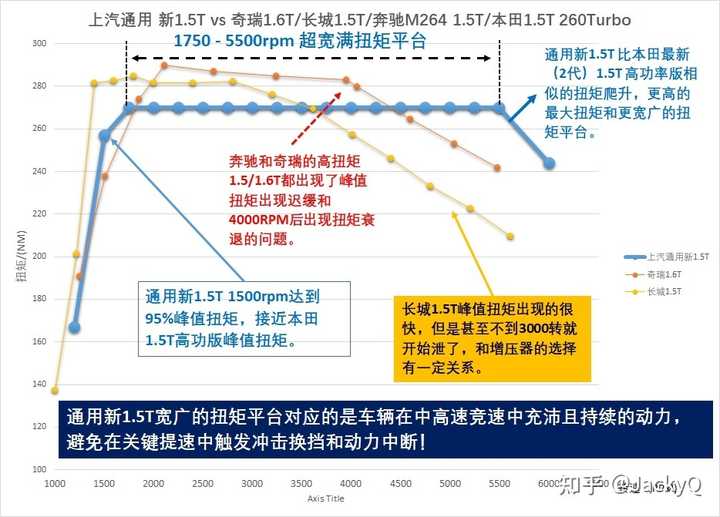

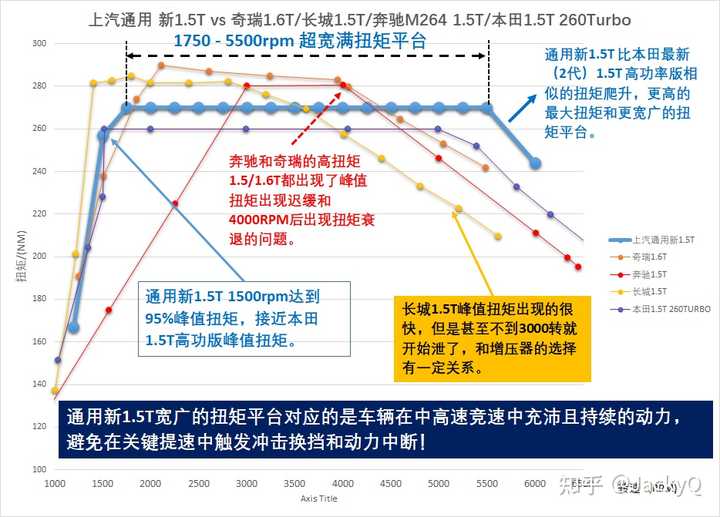

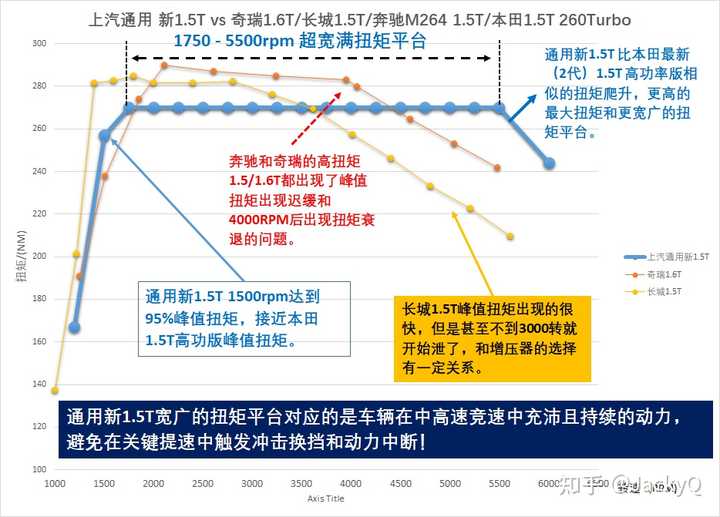

我們把這四款發動機和本田1.5T的扭矩數據放在一起,就可以看得更清楚了:

解釋一下這個表代表什么:

之所以加入比通用新1.5T功率和扭矩更低的本田1.5T高功率版,是因為通用新1.5T發動機的調校理念與本田1.5T高功率版頗為相似。 通用新1.5T達到95%扭矩,接近本田1.5T高功率版的峰值扭矩。 與行業水平相比,超寬的峰值扭矩平臺對應車輛在中高速賽車時充沛持續的動力,避免臨界加速。 中等觸發震動變速和電源中斷! 更重要的是,通用汽車1.5T的高功率版本是采用48V系統開發的。 目前,上汽通用尚未正式公布電機數據,但基于同類BSG電機的水平,預計峰值扭矩可達到50Nm左右,這是發動機的低速扭矩。 迅速補償和干預。

本田1.5T版本上市后,在北美獲得了良好的口碑。 目前,通用汽車與本田在發動機開發、汽車動力調校等方面實際上有著良好的技術交流與合作模式。 2020年9月,兩家公司簽署了非約束性戰略合作協議,共同開發汽油動力和純電動汽車。

近年來,通用汽車大力推廣中大扭矩9AT/10AT,??中小扭矩采用CVT和部分6AT。 日本平滑動力調教與美國高性能調教相結合的意義非常明顯。 在變速箱方面,上汽通用9AT的表現就是最好的證明。 通用汽車最新一代的研發系統采用了更為全面的ARM1駕駛品質,即將發動機的動力輸出與變速箱的調校結合起來,與整車的駕駛品質共同開發。 這不是簡單的峰點刷。 問題,但更注重實際行駛質量。

接下來我們回到第1點,到底是功率優先還是扭矩優先?

這個問題始于幾年前,當時第38期重點“辟謠”0-100加速到底取決于功率還是扭矩。 從微博到知乎,爭論已久。 由于本文篇幅有限,我無意討論這個過程,而是直接得出結論:整車的動力性能是發動機和變速箱共同輸出的結果。 一般來說,0-40kph的動力表現更注重扭矩,40-40kph的動力更重要。 性能更注重動力,自然在更高的速度下動力影響更大。

接下來是第2點:低速扭矩性能如何受到影響?

為了實現更強的動力和扭矩輸出,需要更大量的增壓空氣。 當發動機轉速升高時,各缸的進氣時間迅速減少。 為了保持穩定的功率和扭矩輸出,需要更多的進氣量。 強勁的進氣。 所以大家一定要明白這個道理:真正決定發動機功率的并不是噴油器,而是包括增壓器在內的進氣系統。 如果只從增壓器端的設計考慮這個問題,要么選擇較大的增壓器,但低速時響應會變慢,要么選擇較小的增壓器,但當速度提高時,響應會變慢慢點。 你會遇到增壓不足、扭矩過早釋放的問題。 獲得峰值扭矩平臺比較困難,或者直接降低峰值扭矩,但是可以看到,如果按照GM 1.5T 1750-的標準來繪制扭矩平臺,那么這些高扭矩的峰值扭矩引擎無法看到它。

那么上汽通用全新1.5T的做法就更聰明了。 它實際上是通過集成優化來改善實際駕駛條件下的低速扭矩響應。

扭矩圖中扭矩隨發動機轉速增加的部分只是實際行駛中低速扭矩響應的一部分,僅代表發動機本身的性能。