透鏡及其應用教材剖析

“透鏡及其應用”教材剖析王偉慶

這一章是色調繽紛的光現象的第二部份,在光現象的基礎上,述說透鏡及透鏡的實際應用。主要內容有透鏡的初步知識;生活中的透鏡:放大鏡、照相機、投影儀;觀察世界的窗口:雙眼和墨鏡,還有觀察微觀和宏觀用的顯微鏡和望遠鏡。編者把這種內容放到一起,具有理論聯系實際的特性。那些內容都與生產、生活息息相關,彰顯了新的課程標準“從生活邁向化學,從數學邁向社會”這一發展的理念。

一、課程目標

《全日制義務教育數學課程標準(實驗稿)》(以下簡稱《課程標準》)中的課程目標與《九年義務教育全日制中級學校數學教學大綱》(以下簡稱《大綱》)中的教學目標不同。它除了有知識與技能目標;還有過程與方式、目標和情感、態度與價值觀的目標。后者屬于知識技能目標,前者也稱為體驗性目標。

(一)知識技能目標

1.認識凸透鏡的會聚作用和凹透鏡的發散作用。

3.了解凸透鏡成像的應用。

(1)了解凸透鏡的應用──放大鏡、照相機、投影儀。

(2)了解人眼成像的原理,了解斜視眼和近視眼的動因與矯治辦法。

(3)了解顯微鏡和望遠鏡成像的道理及其應用。

(二)體驗性目標

1,經歷:觀察凸透鏡的成像過程,能在觀察的過程中發覺一些問題。

2.反應:能在經歷的基礎上抒發體會(能簡單描述所觀察現象的主要特點)。

3.感悟:初步產生愛科學的心態,樂意探究的精神,與別人協作的意識,敢于創新的精神等。

二、對課程目標的理解

(一)現《課程標準》中的課程目標與原《大綱》中的教學目標的比較現《課程標準》中的課程目標與《大綱》中的教學目標相比,知識目標有所增加,但能力目標、意識目標提升了。

1.原《大綱》中的教學目標與現《課程標準》中的課程目標。

(1)原《大綱》中本章的教學目標:

2.兩種目標的比較剖析。

與《大綱》相比,《課程標準》有三處不作要求,如曉得哪些是凸透鏡的主光軸、光心、焦點和焦距,曉得借助凸透鏡能形成平行光,能依據所給的條件判定凸透鏡的成像情況。還有將曉得凸透鏡成放大、縮小虛像和實像的條件及那些像的特性,降為曉得成像的規律。凸透鏡成像的應用由原先的“知道”降為現今“了解”層次,而原凸透鏡成像的實驗是指導性中學生實驗,現改為探究性的中學生實驗。能力方面比《大綱》中的要求高了,情感、態度、價值觀的要求也高了,顯著地彰顯出“著眼于中學生的終生發展”這一教學理念。

新《課程標準》中,將科學探究納入內容標準,致力將學習重心從過于指出知識的弘揚和積累向知識的探究過程轉化,從中學生被動接受知識向主動獲取知識轉化,因而培養中學生的科學探究能力、實事求是的科學心態和勇于創新的探究精神。

(二)本章教學的重點及難點

1.重點。

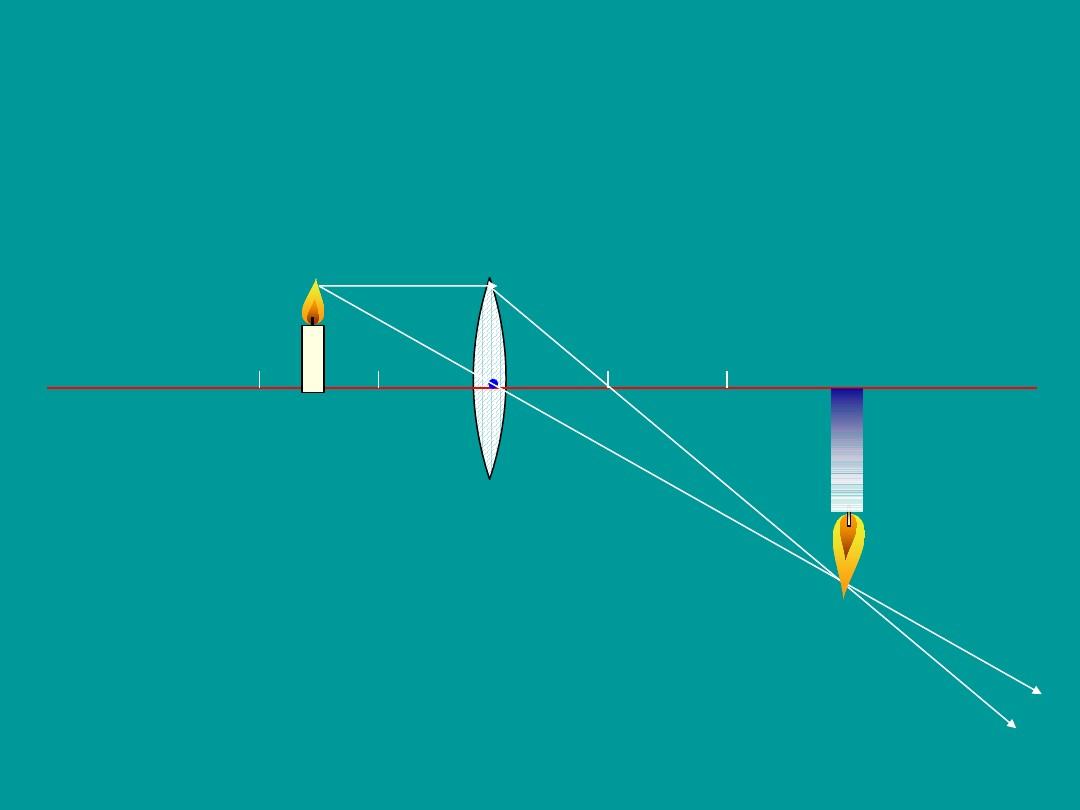

透鏡是拍照機、投影儀等光學儀器最重要的組成部份,所以透鏡對光的作用和凸透鏡成像的規律是本章的中心內容,也是本章教學的重點。對于探究性活動──探究凸透鏡成像規律,也是本章教學重點,重點應解決怎么探究,怎么發覺問題、探究問題、歸納推論、評價等。

2.難點。

“平行光源”的解決是做好透鏡對光的作用的關鍵,所以是教學中的難點。另外,幫助中學生自己進行知識建構,怎么寫探究報告,也是教學中的難點。

(三)對教材的靈活處理

從教科書中的五節內容來看,有些內容屬于《課程標準》要求的內容,有些內容不屬于《課程標準》要求的內容。對教科書的那些內容,班主任可按教科書講,也可自主選教材,恣意發揮。有些內容班主任何必害怕中學生學不會怎樣辦,《課程標準》把這種知識內容作為載體,以達到培養中學生終生學習的興趣、愿意探究、敢于創新等能力的目的。班主任不可能將龐大數目的信息在有限的教學時間內塞給中學生。因而必須改變“只有講過才算教過”的觀念。許多內容可以精選,精講,點到為止。更多的內容,如凸透鏡成像的應用──顯微鏡、望遠鏡、照相機,可以讓中學生通過閱讀教科書和其他補充材料(包括視聽材料),收集各類方式的信息,不僅教材介紹的內容外,班主任還可以結合本地實際打算幾個相關的小課題讓中學生去做調查研究。諸如,在學習凸透鏡成像和拍照機的原理后,可讓中學生調查商店中各類拍照機的`價錢和功能,并剖析它們的關系。

(四)弄清課程目標之間的關系

從課程目標的分層看,分為知識與技能目標,過程與方式目標,情感、態度與價值觀目標。教學要落實好這三種目標生活中的透鏡教案學情分析,必須弄清這兩者之間的關系生活中的透鏡教案學情分析,只有弄報關系,班主任能夠研究好每一節課,打算好每一節課,班主任在備課中才會有針對性地備好提問、引導、組織性的問題。

基于這些要求,怎樣處理好這兩者之間的關系呢?在數學課堂教學中,班主任的教學應引導中學生的學習,經歷的大過程如下。在課堂教學中,讓中學生通過知識與技能的探求過程,把握一定的數學知識與技能;在數學知識與技能的探求學習的過程中,中學生通過經歷與科學工作者進行科學探究時的相像過程,學習數學知識與技能,體驗科學探究的樂趣,學習科學家的科學探究方式,進而使中學生不斷地把握一些簡單的研究方式;之后通過過程與技巧的獲得過程,使中學生初步感悟和產生科學的思想和精神,這樣就產生了一個教學循環。之后這種情感心態與價值觀又使得中學生進一步再去探求新的知識與技能,因而又開始了一個新的循環。為此這兩者之間的關系可以這樣說:知識與技能是施行探究過程獲得方式的載體;過程與方式是產生情感、態度與價值觀的營養;情感、態度與價值觀是探求知識與技能的動力。似乎在每一個循環中,過程與方式處于知識、技能與情感、態度、價值觀之間,起著承上啟下的關鍵作用。因而使中學生經歷過程、掌握技巧是施教的關鍵。捉住了這一點就等于捉住了教學的最終目標──情感、態度、價值觀的實現渠道。

三、教材特征

(一)教材選擇的內容更緊貼生活

教科書緊貼《課程標準》中的要求,除了緊貼中學生生活,還緊貼科學研究。凡緊貼生活的內容降低了,對原教材中的繁、難、舊的知識內容進行刪掉或增加要求。諸如,刪掉了原教材中的幻燈機,換成了中學生現今校區常用的投影儀,使中學生看得見,容易觀察,容易理解,從而理解影片院用的放映機、照相館用的放大機的原理也就容易了;還降低了人的視覺臟器──右眼和矯治視力用的墨鏡,使中學生對眼的衛生常識更容易理解,更愛惜雙眼;降低了生物課上常用的顯微鏡,這樣,中學生使用上去易操作,易理解;還降低了外出旅游常用的望遠鏡、觀察宇宙用的天文望遠鏡,以開拓中學生的視野。

嘗試將數學知識和實際生