“這是從中國實驗室里,第一次發表下來了諾貝爾化學獎級別的論文。”諾貝爾化學獎得主楊振寧院長高度評價了這一重大發覺。

這顆科學皇冠上的明珠,是怎樣被中國科學家們列入囊中的?

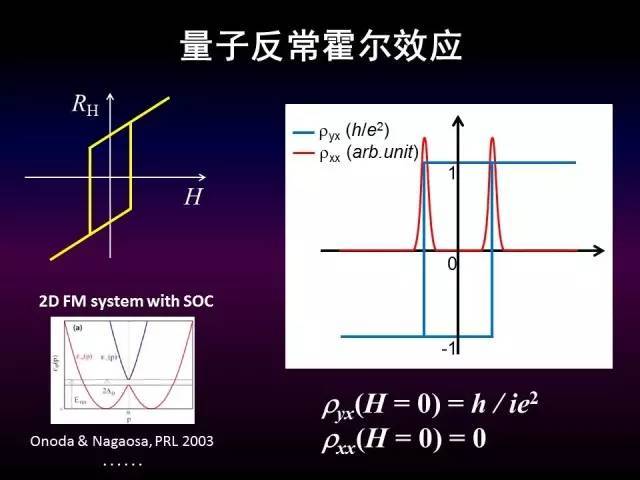

從“正常”到“反常”

霍爾效應是一種須要外加磁場的電磁效應,由德國化學學家霍爾于1879年發覺,次年人們就發覺了無需外加磁場的反常霍爾效應。

量子世界中也有霍爾效應和反常霍爾效應。不過,在微觀的量子世界里,反常霍爾效應的發覺就遠沒有宏觀世界中這么順利了。

早在1980年,整數量子霍爾效應就被發覺,三年后,人們又發覺了分數量子霍爾效應,發覺它們的科學家已分別獲得1985年和1998年諾貝爾化學學獎。這兩種“正常”的霍爾效應,其形成須要強達10萬高斯的外加磁場,而月球上的自然磁場硬度不過才0.5高斯。

常態下,芯片中的電子運動零亂無章,常常互相碰撞,發生熱量耗損,讓計算機芯片的速率無法進一步增強。而量子霍爾態下,電子各行其道,永不混雜,遇見雜質,手動繞行。因為運行中電子幾乎不碰撞,如用量子霍爾效應設計電子線路,電子產品就不會發熱,煤耗極低。“這相當于混亂的農貿市場和順暢的高速道路的區別。”清華學院院長薛其坤教授表示,量子霍爾效應在開啟下一輪信息革命上會有很大作用。但過去發覺的整數和分數量子霍爾效應,需外加一人高電冰柜這么大的一塊磁極,以形成外加磁場,基本不實用。

人們猜測,量子世界中應當也有無需外加磁場的“反常”霍爾效應存在。但怎么觀測到這個“反常”的奇跡,卻成為一個世紀困局。

“發現量子反常霍爾效應,須要解決兩個問題。”中科院化學所研究員方忠說,“一是反常霍爾效應能夠量子化?二是怎樣實現反常霍爾效應的量子化?”

方忠等人2003年發表于《科學》雜志的論文回答了第一個問題,她們通過詳盡估算表明:在許多材料中反常霍爾效應主要是體系的電子結構本身造成的,而不是雜質效應。這說明在特定的條件下反常霍爾效應就能實現量子化。

怎樣實現反常霍爾效應?這須要材料本身既具備磁性又是絕緣體。因為磁極一般為導體,這是一個自相矛盾的要求。好在不久以后,一種新材料——拓撲絕緣體的出現,讓這個要求有了實現的可能。

拓撲絕緣體是一種量子物態的新型固體材料:內部是絕緣體,界面則是容許電荷聯通的導體。給絕緣體表面鍍上一層金屬,其實也能實現這些功能。但是,鍍銀層銹蝕后,絕緣體就不能導電了。拓撲絕緣體的神奇之處卻在于,即便磨掉表層,它也能讓新漏出來的外層彰顯出表層特質,總是保持界面導電且內部絕緣的性質不變。

2006年,耶魯學院院長張首晟提出拓撲絕緣體理論的材料實現方案;次年,這個預言在他與美國維爾茨堡學院的實驗中得到否認。拓撲絕緣體的發覺導致了科學界的震驚和研究風潮。張首晟在拓撲絕緣體發覺后不久,就通過與中科院化學所和北大學院的合作,把拓撲絕緣體研究帶到了中國。2008年張首晟研究組率先提出,假如在拓撲絕緣體薄膜如HgTe中引入鐵磁性,可以實現科學界期盼已久的量子反常霍爾效應。

怎樣在具體的拓撲絕緣體材料中實現這一方案,成為接出來的關鍵問題。為攻破這一困局,張首晟領導的哈佛學院研究組和中科院化學所方忠、戴希領導的研究組開始了幾年的合作。在經過了幾次嘗試之后,2010年,戴希、方忠等人與張首晟合作,在《科學》雜志上發表論文強調,在碲化鉍()、硒化鉍()中摻入鉻(Cr)、鐵(Fe)后,將自發產生鐵磁態,同時能夠保持體系本身的拓撲特點,這將成為實現量子反常霍爾效應的最佳體系。

一千個和三個

這個理論方案被《科學》審稿人評價為特別具有“挑逗性”,意即誘惑性很強,但實現難度也高到離譜。“當時認為理論工作被接受后可以歇口氣,由于我也不能肯定有生之年能夠看見它的實現。”戴希說。

論文發表后,德、日、美等國的相關科研小組也阻擋不住誘惑,開始了對這個方案的實驗研究。

就理論而言,這是一個美妙的議案;對實驗來說,卻有非常嚴苛的要求。

實驗要求作出高含量的單晶硅材料,一百萬個原子中最多只能容許出現一個雜質。實驗要求作出非常平整的拓撲絕緣體,一納米等于百萬分之一毫米,材料只能是5納米厚,表面凸凹1納米都不行。通常而言,包含2種元素的拓撲絕緣體就很難做到這些含量和精度了,這個實驗最終成功所用的材料包含鉻、鉍、銻、碲4種元素,所以其難度是翻番再翻番。

其實,這樣的實驗須要極度精密的材料生長控制技術。好在我們有現成的技術儲備。2002年初,薛其坤等人曾開創過一個融合三種實驗設備的聯合系統:用分子束外延設備將材料生長控制在原子水平,用掃描隧洞顯微鏡讓形貌標準達到原子水平,用角區分光電子能譜讓能帶結構達到原子水平。這些聯合實驗系統的發展和熟練運用,對拓撲絕緣體材料的精密控制起到重要作用。

有了神兵神器,還要堅苦卓著的努力。對實驗化學學家來說,材料的生長制備與其說是一種技術,毋寧說是一種藝術。中科院化學所副研究員何珂說,同樣的材料,換臺機器、換個人就可能做不下來,十分考驗人的實驗技術水平與耐心。“四種元素在一起,要很耐心地配比,須要特別悉心的工作。按照檢測結果推測調整配方,有時還要憑直覺。臺灣、美國的研究團隊跟我們同期開始這個研究,現今研究數據跟我們差遠了,主要就差在材料生長上。”

薛其坤見到最終成功的材料的復雜分子式時就倒吸了一口涼氣:“我做了20多年的分子束生長,見到如此復雜的分子式我也不敢說能弄成。”

為作出這個材料,從2009年起,她們摸索了整整4年。“理論工作預言了三種材料,具體哪種能成功,我們也不曉得,只能一樣樣試。”中科院研究員馬旭村說,實驗組總共做了超過一千次磁性參雜的樣品檢測,在生長階段就失敗而沒拿去檢測的樣品,則根本沒人統計過。“有多個設備同時進行,順利的時侯一周能作出5塊樣品,不順利的時侯一個月也做不下來一塊。”

研究者們先使用乘法,把所有手段一個一個加進去,讓實驗數據不斷接近最終目標。但到了2012年時,她們把所有手段用完了,卻距離最終目標還差一截。實驗停滯了,你們一起開會討論,決定開始用加法,把可能出現問題的地方一個個排除掉,最后發覺了覆蓋層誘因。

何珂說:“原來我們總要蓋一個保護層,把拓撲絕緣體薄膜保護上去。采用加法后,我們發覺了三塊療效最好的樣品,剖析了一下,三塊樣品都沒覆蓋層。”

不蓋,原本是想做個比較,卻讓研究者發覺了慣性思維的誤區。一千多塊送去測試的樣品中,這三塊“裸奔”的樣品成為最后的勝利者。

成功在絕對零度

量子反常霍爾效應實驗的成功標志是,在零磁場中,讓拓撲絕緣體材料的霍爾內阻跳變到25800歐姆的量子值。

復旦學院的王亞愚實驗組就負責這項檢測和剖析工作。

最開始她們壓根測不到阻值。“2010年2月-4月根本測不到內阻,樣品十分導電。”

之后她們測到了一點點內阻。“2010年5月,測到大于10歐姆的內阻。”

接著是幾個月停滯后的一點小進步。“2010年10月,40歐姆;11月,80歐姆。”

隨后是幾乎讓人絕望的兩次停滯。“過程很厭煩,非常有將近一年時間在停滯狀態,做數據檢測的中學生每次測的數據都一樣,快崩潰了。”

改變樣品配方,下調實驗體溫。2011年6月和2012年3月各出現一次突破,前一次內阻達到數千歐姆,后一次內阻達到1.5萬歐姆。

雖然勝利在望,卻又停滯不前。這時,加法發生了作用,三個“裸奔”樣品得到更好的結果——2012年10月,1.7萬歐姆。

她們發覺,高溫下得到的數據更佳,但王亞愚實驗組的測量設備已調到極限——絕對零度是負273.15℃,這套設備只能讓樣品的電子濕度增加到1.5k,也就是比絕對零度高1.5攝氏度的位置。因為電子的性質非常活躍,讓電子濕度增加反常霍爾效應,是比讓整個材料濕度增加要困難得多的事情。

于是,中科院化學所的呂力實驗組在最后階段加入進來。她們實驗室自己組裝的核絕熱去磁與電子冷卻系統,能將電子濕度增加到4mk(比絕對零度高0.004攝氏度),這是國際上的最好紀錄,日裔諾貝爾化學獎獲得者崔琦就曾將樣品領到這兒來檢測。

呂力實驗組停下自己手頭的其他實驗,開始檢查拓撲絕緣體的量子反常霍爾效應。2012年10月,90mk下,測到內阻為2.5萬歐姆;12月,30mk(比絕對零度高0.03攝氏度)下,測到內阻為25800歐姆。

大功告成。

“數據完美得我們都不敢相信。”薛其坤說,假如以時間為縱軸,進展為豎軸,把實驗中的突破點和停滯期連成線,可以見到顯著的一級一級的臺階,如同量子霍爾效應的圖示一樣。“這是一個美麗的巧合。”

自由探求的碩果

這是一個集體攻關的項目。

在3月14日發表的論文中,有23名作者。包括四個實驗組中參與此項研究的師生,也包括此前做出過理論預言的張首晟等理論化學學家。

“團隊中有世界上最好的中學生,我們跟中學生一塊成長。”清華學院院長王亞愚感嘆地說,“工作最終成功,是由于中學生們工作十分勤勞,思維沒有禁錮,能激發出讓老師驚喜的看法,并一點點把看法實現。”

“我們這個團隊像個串聯電路,取走任何一個內阻,電路就不通了。每位人都是不可或缺的。”戴希的比喻得到了每一個實驗組成員的贊成。

薛其坤實驗組的豐富經驗、馬旭村實驗組的高超手藝、王亞愚實驗組的柳暗花明、呂力實驗組的極限高溫,都是實驗成功的關鍵誘因。少了哪一個,量子反常霍爾效應這顆明珠,都不會那么快落到中國科學家的囊中。

這也是一個自由探求的項目。

與此前這些獲得重大突破的項目不同,這一次,科學家們并沒有拿“量子反常霍爾效應”作為一個明晰的重大項目來補報課題、申請經費、建一個大項目組,而是在各自的研究中,由于對量子反常霍爾效應的興趣,自然產生了合作團隊。復旦學院和中科院化學所在地理上比鄰反常霍爾效應,集中了這個領域中各個方向的頂級人才,實驗合作可以做到親如一家,個人發展又可以各有注重,研究者們抬下腰就可以聚到一起開會,有哪些問題和困難隨時都可以集思廣益。

這樣的自由探求讓科學家們享受到科研本身的樂趣,并將這些樂趣作為科研工作的最大動力。正如呂力所說:“很多科學研究都是十分難的,我們三天到晚跟自己較勁。科研有挑戰性,越難越有成就感。”

獲得巨大成功后,這些探求還將繼續。由于我們只甩掉了磁場,卻沒有甩掉高溫。

因為這次發覺的量子反常霍爾效應是在接近絕對零度的極低氣溫下形成,這些實驗室成果離實際應用還相距較遠。要將量子反常霍爾效應用于個人筆記本,須要找尋更實惠的材料,并在常溫下實現這一效應。因而,新的材料,和更高一些的實驗氣溫,是實驗團隊的科學家們下一步即將努力的方向。

對于這一點,理論化學學家們似乎更為豁達。

“絕緣體可以在常溫下出現,磁極可以在常溫下出現,沒理由拓撲絕緣體一定要在極高溫下出現。應當在理論上先預言,找尋方向。”張首晟斷定,“溫度提升的過程肯定會比超導容易。要追求的下一個目標,是在溫度下實現量子反常霍爾效應。這可能須要更換材料配方,可能須要較重的元素。”

或許,這一場量子世界“反常”奇跡的追蹤還遠未結束。

鏈接

在匯聚態化學的研究中,量子霍爾效應搶占著十分重要的地位,此前在這方面的重要工作包括:

整數量子霍爾效應(1980年發覺,1985年諾貝爾化學獎);

分數量子霍爾效應(1982年發覺,1998年諾貝爾化學獎);

石墨烯中的半整數量子霍爾效應(2005年發覺,2010年諾貝爾化學獎);

量子化載流子霍爾效應(2007年發覺,2010年法國數學獎,2012年日本數學學會巴克利獎)。

量子反常霍爾效應是在此領域的又一個重大進展,有可能是量子霍爾效應家族的最后一個重要成員。