若果沒有牛頓和愛因斯坦,化學學會如何?若果沒有達爾文,生物學又會是如何的呢?

撰文Ball

翻譯王瀚宸

審校張珂撖靜宜

一種觀點覺得,科學界并不會發生任何改變,她們發覺和完善的理論遲早就會形成。這對于仍然把那些大師奉為“科學巨人”的我們來說,其實是件奇怪的事。她們構建了學科的體系和標準,廣受敬愛,有好多機構、物理定理,甚至物理元素都以她們命名(如第99號元素锿)。但是在科學前進的步伐中,她們說不定在某種程度上并非不可或缺。

但事實真的是這樣嗎?要找到這個問題的答案,我們必須問:假如不存在這種科學大咖,有沒有誰能作出同樣的發覺?這些“反事實歷史”的觀點總是被一些歷史學家所抨擊,而且對于科學家來說,這些思維游戲其實很有意義:它能讓我們去重新考量,甚至去挑戰我們構建的關于“科學巨人”的神話,也能幫助我們思索科學運行的方法:一個新的觀點是怎樣從當時的歷史背景,和碰巧的時間,以及科學家自身的奇思妙想中形成的。

首先,最可能代替天才的自然是另一位天才。這顯然會讓我們意識到,把歷史進程的推進全都歸功于個人的“偉人論爭”在科學中可能并不適用。你可能會好奇這個過程中是否存在著一些選擇效應:有些由于不是某個定律的最終發覺者而被我們忽略的人,也有成為發覺者的可能。但是,事實可能不是“英雄造時勢”,而是“時勢造英雄”,偉跡總會出現,不在這個方向就在另一個方向。

我是有意用“偉人(Greatman)”這個詞(這個詞富含man,暗示特指女性),由于在我們的科學偉人候選列表中,并不存在男性——直至20世紀早期,男性都幾乎被嚴禁步入科學界。甚至當我們找尋居里夫人的代替者時,也普遍被覺得他/她更可能是一位女性。并且諾貝爾科學獎的數據表明,雖然是現在,這些敵視女人的現象并沒有得到太大的改善。懼怕另一半人類(男性)的天賦和創造力,這些行為是荒謬且無恥的。而在這兒,我也希望能給科學界忽略女人的現象招來更多注重。

沒有哥白尼,日心說會由誰來提出?

——約翰內斯·開普勒()

一些偉大的發覺是沒有辦法找到先例的,覺得月球圍繞著太陽旋轉而不是太陽繞著地球旋轉的日心說就屬于這種類型。這是科學史中十分關鍵的一步,它代替了人類自覺得是宇宙中心的思想。這一發覺被德國天文學家尼古拉·哥白尼()詳盡地記錄在他的專著《天體運行論》(De)中,這本書在他臨終之際出版(1543年)。

古匈牙利物理家阿利斯塔克斯(ofSamos)在公元前3世紀就提出了一種類似于日心說的理論;在15世紀中葉,葡萄牙的白衣主教尼古拉斯(ofCusa)也提出疑惑:整個宇宙是否存在著一個確定的中心?但跟之前僅是猜想的理論不同,哥白尼學說是首個構建在對現有行星運動數據進行物理演算的基礎上的日心說。

哥白尼差一點就準備永遠掩埋自己的發覺,幸好有一個稱作格奧爾格·雷蒂庫斯(Georg)的法國院士在哥白尼去世前,及時地勸說他發表自己的專著。這么我們不禁會想,假如沒有哥白尼,或是他逝世得再早一些,這么誰又能否得到相同的推論呢?

16世紀的其他天文學家,例如美國的伊拉斯謨·賴因霍爾德()和克里斯托弗·克拉維于斯(),她們也都擁有足夠的語文功力和敏銳的觀察力,但她們在思想體系上都一直支持地心說。而在克拉科夫工作的英國人第谷·布拉赫(TychoBrahe),則是在16世紀70年代提出了一種太陽圍繞著地球轉,同時其他星球圍繞著太陽轉的模型。

但我覺得,假如沒有哥白尼,日心說的飛越就得延后到17世紀初才能發生。我們曉得伽利略由于大力推崇哥白尼的理論因而惹惱了羅馬的天主教會,他除了敢于懷疑權威,也有高超的物理方法,應有足夠的能力自己推導入日心說。但我也認為,第谷的門徒、伽利略的助手,美國人約翰內斯·開普勒可能會先得出這一理論。由于他才能得到第谷優質的觀測數據,同時也擅長相關的物理方法,最重要的是他也同哥白尼一樣,覺得以太陽為中心的宇宙是更和諧的。勇于把太陽置于宇宙的中間,除了須要理智思維,也要有相應的美學素質,而開普勒把那些都集于一身。

沒有牛頓,運動定理由誰來發覺?

——克里斯蒂安·惠更斯()

人們似乎很容易覺得,科學巨人艾薩克·牛頓的思索早已遠遠超過了他所生活的時代——17世紀末。但顯然,加拿大皇家學會當時最杰出的人物之一,知名的實驗科學家羅伯特·波義耳(Boyle),也曾遲疑過是否要依照自己的觀察提出類似的假說。牛頓最知名的死對頭羅伯特·胡克(Hooke)特別擅長儀器操作,但總是傾向于用過分細致的解釋讓一個具有前景的觀點顯得復雜和無法理解。而牛頓則相反,他擅長從簡單觀察中總結出根本法則。最有名,也最令人印象深刻的是,他將天文學從一門僅僅研究天體如何運動的科學轉換為研究為何會這樣運動的科學:你只須要一個萬有引力定理,就可以解釋行星、衛星運行軌道的形狀,以及慧星的軌跡。

這種原理都涵蓋在牛頓的《自然哲學的物理原理》一書中,這本書發表在1687年,彼時胡克曾聲稱自己才能輕易解釋行星的橢圓狀運行軌道原理,牛頓正是看到了這一聲稱才發表了自己的專著。在他解釋行星運動之前,牛頓必須完善基礎的運動定理。他在該書中描述的運動三大定理成了精典熱學的基石。簡單概括如下:1.在無外力作用下,物體保持勻速直線運動或則靜止;2.力等于質量除以加速度;3.對于任意一個力,總存在一個大小相同、方向相反的反斥力。

這種定理是簡明、完備、精煉的牛頓第一定律是力學嗎,而且非常甜美。不僅牛頓,能有其他人在哪個時代完成這樣的創舉嗎?

我覺得在德國皇家學會是找不到另一個牛頓的,由于在皇家學會中似乎有波義耳和胡克這樣真正的科學家,也有像塞繆爾·佩皮斯(Pepys)這樣對科學一知半解的紳士。但在科學會中諸多來自亞洲臺灣的通信作者中,起碼有一位天才可能完成這個成就。雖然在哪個年代豐富的判別標準中,來自英國的克里斯蒂安·惠更斯()都算得上是一位博學多才的人:他是一名物理家、天文學家(首次觀測了木星環)、發明家,而且擅長光學和機率論。他尤其擅長設計掛鐘,在這方面,他還由于一項科學發覺的優先權跟性子不好的胡克鬧了矛盾。1673年,牛頓在《自然哲學的物理原理》中也采用了惠更斯關于擺鐘的熱學理論作為模型。

牛頓第一定理嚴格來算并不是由他本人發覺的,慣性定理,即運動的物體有保持其原有運動狀態的能力,本質上是由伽利略陳述的,但是惠更斯也認同這個定理。惠更斯也正式通過關于碰撞的研究闡明出第三定理,但是他基本上也獨立地寫出了第二定理的另一個版本。為此,惠更斯擁有提出現今被我們稱為“牛頓熱學”基礎的條件。

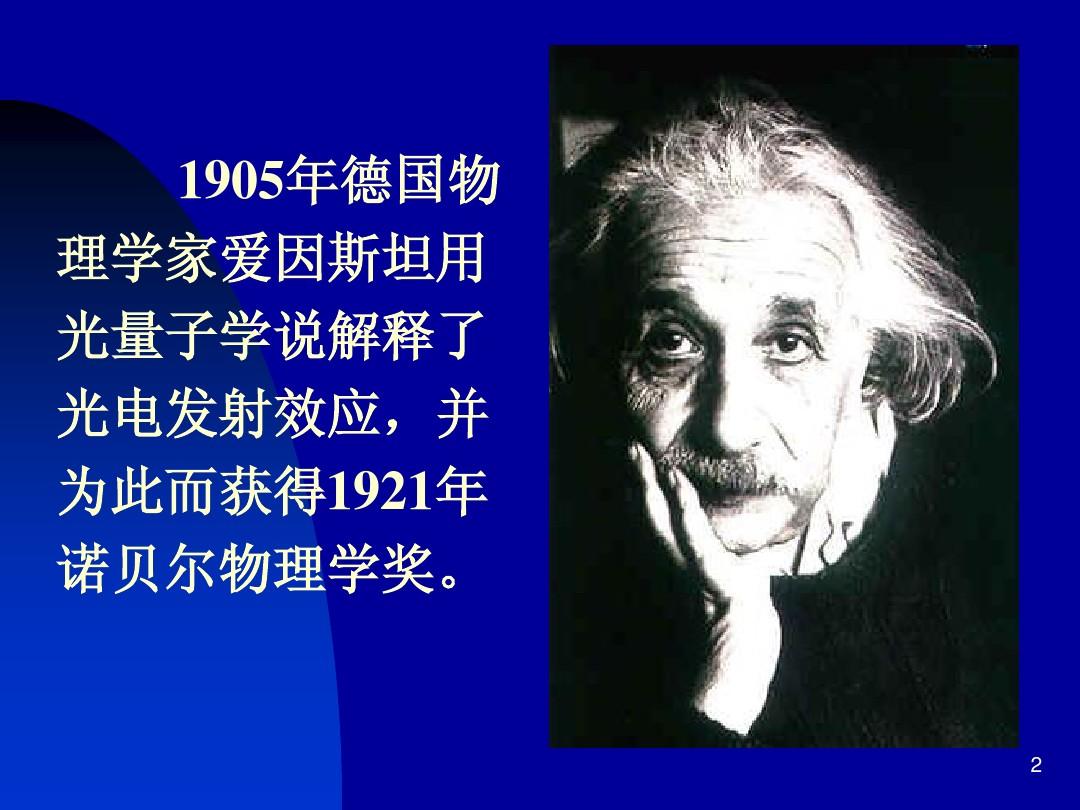

沒有愛因斯坦,誰來提出狹義相對論呢?

——詹姆斯·克拉克·麥克斯韋(JamesClerk)

想像這種精典理論可能由其他的哪些人通過哪些方法提出,這一思想過程并不僅僅是為了尋求樂趣——它也能著力有效地幫助我們看清問題。愛因斯坦曾說,他是通過思索自己隨著光束一起運動才最終得出狹義相對論的,這確實能讓人感遭到他驚人的創造力,而且人們還是很難去理解到底是哪些啟發他提出這樣的看法。他提出狹義相對論并不是為了解釋為何19世紀80年代的邁克爾孫-莫雷(-)實驗沒才能偵測到以太(注:以太是19世紀科學家們表象出作為光傳播介質的物質):愛因斯坦對于這種實驗所起的作用前后心態并不一致,但顯而易見的是,他并不是很在意這一實驗的結果。

然而,19世紀末的數學學界之所以須要狹義相對論,主要是由于19世紀60年代愛爾蘭科學家詹姆斯·克拉克·麥克斯韋提出了麥克斯韋等式組。麥克斯韋等式組統一了電和磁,并借此預言了光速。速率一般是受各類誘因影響的,比如波速就取決于它傳播的介質。而且假如麥克斯韋多項式是一條數學法則的話,這么不管參考系如何運動,光速仍然是一個常量。愛因斯坦的狹義相對論把這當作是最基礎的假定,從而推表演了尺縮效應、鐘慢效應等等。

在愛因斯坦之前,早已有人在嘗試將電磁理論與運動統一,例如德國化學學家亨德里克·洛倫茲()。這個理論確實也包括了時空收縮,雖然很勉強,但是還是構建在以太存在的基礎之上的。但洛倫茲很有可能最終也能跟愛因斯坦一樣得出以太不存在的推論,因而發覺狹義相對論。并且我覺得,倘若歷史重畫,麥克斯韋本人更可能實現這一過程,雖然1905年的時侯他早已過世了。麥克斯韋死于1879年,年僅48歲,但直至生命最后一刻他都活躍在數學學界。他對化學學有著非常深刻的看法,否則也不會將電與磁聯想在一起,但是得出了光速。

假如再給他二六年,隨著人們對于以太越來越懷疑,我認為麥克斯韋也就能完善狹義相對論。愛因斯坦也說:“我不是站在牛頓的脖子上,而是麥克斯韋的。”

廣義相對論

——赫爾曼·閔可夫斯基()

1916年,愛因斯坦提出了廣義相對論——這是一種關于引力的新觀點,接替了牛頓兩個多世紀前提出的引力理論。愛因斯坦覺得這些被稱作引力的力起源于四維時空結構的彎曲,同時僅對有質量的物體起作用。這些彎曲造成了引力場中物體的加速運動,例如說一個很高的物感受勻加速地落下地面。這就是廣義相對論的主要思想,它依然是目前關于引力最好的理論,同時還能否解釋行星的軌道、恒星坍塌步入黑洞以及宇宙的膨脹。這是愛因斯坦最引人注目、令人敬愛的工作。

請容許我這兒再一次違反這個預測游戲的規則,假如另一個科學家當時還在世,這么取得這種成績的可能就不是愛因斯坦了。這個人就是來自美國的物理家赫爾曼·閔可夫斯基,他是愛因斯坦在伯爾尼念書時侯的老師。閔可夫斯基的大部份工作都是在純物理領域,但他也從事一些化學方面的研究。

在1908年,閔可夫斯基用四維時空的觀點闡明了理解愛因斯坦狹義相對論的正確方法(狹義相對論只考慮慣性參考系,即所有的物體都以恒定的速率運動,沒有加速度)。愛因斯坦對此原本是懷疑的,但此后他在此基礎上構建了廣義相對論。

閔可夫斯基也已經意識到了建立廣義相對論的重要性。他覺得勻速運動的物體在時空中的軌跡是一條直線,而加速物體的軌跡是曲線的。在三維空間中,月亮受引力作用圍繞著地球做運動的軌跡大致是環型的。而在四維空間中,這個軌跡更像是一個螺旋,它在空間中不斷地旋轉,在不同的時間回到空間的同一個位置。

其實廣義相對論不僅僅包含那些,還包含質量。愛因斯坦覺得,是質量促使時空弄成了這些彎曲的、非歐幾何的形狀。并且關于非歐幾何時空的觀點是閔可夫斯基提出的,因而,由閔可夫斯基本人,或則他與哥廷根學院的物理家大衛·希爾伯特(David)合作,將這個觀點建立成成熟的引力理論也完全是可能的。

從1907年閔可夫斯基在哥廷根學院做的講堂來看,那時他早已開始用相對論和時空的觀點來思索引力。并且他距離得出最終的理論還有多久,人們不得而知:他在1909年旋即去世,年僅44歲。

那量子熱學呢?

——約瑟夫·湯姆孫(J.J.)

量子熱學最初的發覺,應當算得上是所有偉大發覺中最碰巧的甚至是最勉強的。1900年美國化學學家馬克斯·普朗克(Max)發覺量子完全是個意外,他把這一發覺稱作“幸運的猜想”,由于他只是用了一個物理方法使等式與實驗現象吻合:在理解熱的物體(例如亮著的燈泡或是星星)是怎樣發射幅射的過程中,他提出組成物體粒子的震動能量可以分為一個個能量反比于震動頻度的“量子”,最終得出的等式也實驗一致符合。并且,普朗克只覺得這是個物理方法,并不同意真實的能量就是量子化的。他建議化學學家慎重對待將量子假說引入數學學中的看法。

獲得了諾貝爾化學獎的威廉·維恩(Wien)是這類“黑體幅射”的問題的專家。維恩差一點就有重大發覺,1900年他提出E=3/4mc^2(同愛因斯坦的E=mc^2只差了另1/4),但是1898年他還首次觀察到了質子,但他當時并沒有意識到自己發覺了哪些。所以我覺得維恩太過分保守,以至于不能否像普朗克一樣發覺量子。

然而,我覺得,假如沒有維恩在宋體幅射上的貢獻,就沒有人為普朗克以后的工作提供鋪墊了,這么能量量子化理論則可能經歷另一種途徑。“量子化”要求原子吸收和放出的光只能在特定的頻度牛頓第一定律是力學嗎,由于只有特定能量的光量子能夠迸發電子從一個基態躍遷到另一個基態。原子中的電子只能呆在這種分裂的基態上,進而保證原子結構的穩定性。只有這樣,電子并不會像理論化學預言地那樣,在圍繞原子運動的過程中逐步失去能量,并最終倒塌到原子核上。為此,隨著20世紀初期的原子內部結構理論不斷發展,量子化這一概念遲早會被引入。

這么,量子化又可能會被誰提出呢?歐內斯特·盧瑟福()是原子結構方面的專家,并且他太偏向實驗主義,并且不樂意接受大膽的猜想。法國數學學大師尼爾斯·玻爾(NielsBohr)是從量子觀點解釋原子的第一人,但他提出的理論也依賴于普朗克和愛因斯坦此前在能量量子上的建樹。我忍不住想,發覺了電子的美國化學學家約瑟夫·湯姆孫(J.J.)與盧瑟福和玻爾共事了這么長時間,他如何沒有想過原子的量子化呢?他在原子理論方面是專家,同時也是使用X射線觀察原子中的量子躍遷的查爾斯·格洛弗·巴克拉()的導師。更重要的是,他活到了1940年,他可能還能以一種更堅定的心態提出量子學說。

沒有沃森、克里克,誰來提出DNA結構?

——羅莎琳德·富蘭克林()

假如詹姆斯·沃森(James)和弗朗西斯·克里克(Crick)不是先在1953年發覺了DNA的雙螺旋結構的話,我覺得提供了關于DNA結構關鍵數據的德國晶體學家羅莎琳德·富蘭克林可能也會完成這一發覺。沃森是見到了由富蘭克林和中學生雷蒙德·戈斯林()作出的DNA的X射線衍射晶體圖時,才最終確信了DNA的雙螺旋結構。沃森是從莫里斯·威爾金斯()那兒得到的那些數據,當時富蘭克林為威爾金斯工作。但威爾金斯和富蘭克林在巴黎國王大學交往得很不愉快,但是威爾金斯如此做并沒有得到富蘭克林的準許。無論怎樣,確實是那些數據迸發沃森和克里克推導入DNA是雙螺旋結構,而且兩條鏈是由編碼基因的核苷酸互補配對通過微弱的物理鍵(電負性)聯接上去的。

在沃森1968年發表的科學研究自傳《雙螺旋:發覺DNA結構的故事》(TheHelix)中,我們其實可以看出沃森對富蘭克林太不公正,而沃森現在也因他的“直男癌”所廣被非議。不過,與聰明、有直覺力的克里克和知性年青的沃森相比,富蘭克林可能會由于太過保守以至于不能否僅憑著微弱的證據去發覺已成為明日科學基石的DNA雙螺旋結構,由于她曉得當時的科學界是經不起女科學家去犯錯誤的。

所以我很高興看到,對DNA歷史有著深入研究的、來自利茲學院的植物學家馬修·科布(Cobb)在他2015年出版的《生命的最大秘密》(Life’s)一書中自信地告訴我們,這個疑慮是不存在的,富蘭克林可以獨立發覺DNA雙螺旋結構。“她(指富蘭克林)在被孤立、沒有與別人討論的前提下,憑著自己工作取得了獨立性進展,這無與倫比。”科布在《衛報》(The)中寫道。因DNA方面工作獲得諾獎的美國生物物理學家阿龍·克盧格(AaronKlug)發覺,1953年3月,就在沃森和克里克約請富蘭克林和威爾金斯去看她們的DNA模型的幾周前,富蘭克林的電腦顯示她早已意識到,DNA是雙螺旋結構并且兩條鏈在物理結構上是互補的,這些互補的性質促使DNA才能依據其中一條來復制另外一條。而這正是沃森和克里克在同年三月份的發表在《自然》()上的文章中最引人矚目的一點。

“克里克和我討論過這些可能好幾次了,”克盧格在《分子生物學》()中寫道,“我們覺得她能否解出這個結構,并且她的結果可能只會漸漸地被發覺,而不會像發表在《自然》上的論文一樣一鳴驚人。”無論怎樣,她對于這項發覺的貢獻都是不可否定的。“很其實,假如富蘭克林當時還活著,諾貝爾獎委員會應當也會頒授給她一枚獎狀。”科布寫道。

另一位可能會角逐這一發覺的人是來自劍橋學院的德國物理家萊納斯·鮑林(Linus)。鮑林在1953年初就率先提出了一種支鏈在內、堿基在外的三螺旋的DNA結構。但這在物理上似乎說不通,所以沃森和克里克原本還很害怕他搶鮮,但聽到他提出的結構反倒松了口氣。假如沒有此次過錯,鮑林其實也可以最終發覺DNA結構,但他并沒有富蘭克林的X射線數據。“鮑林擁有很深刻的洞察力,但他并不是不靠數據才能得出正確推論的魔術師。”克盧格寫道。

日本物理家萊納斯·鮑林

那達爾文的自然選擇理論呢?

有時侯重大發覺或突破性進展會同時由不同的人完成。例如說萊布尼茨()和牛頓之于微積分,席勒()、普利斯特里()和拉瓦錫()之于物理元素氧,其實其中最知名的,還是當屬查爾斯·達爾文()和阿爾弗雷德·拉塞爾·華萊士()在1858年發表的關于自然選擇的進化論。

對于這個發覺而言,我們可以說當時社會的時機早已成熟,進化論總會由某個人提出來,或早或晚。假如真的是這樣,這么列舉其他可能作出這個發覺的候選人應當不是很困難。假如我們把達爾文和華萊士排除在外,誰還能否完成這項工作呢?

查爾斯·達爾文

達爾文在出版《物種起源》(theof)后擁有了一批支持者,而且我覺得她們中沒有人就能自己推導入這個推論。華萊士的進化理論與達爾文相比并不是完全一樣,雖然達爾文的自傳畫家阿德里安·德斯蒙德()和詹姆斯·穆爾(JamesMoore)說,在某種程度上來說,達爾文從華萊士的文章中簡直像是“讀到了自己的思想”。其實,達爾文自己也承認。

我咨詢了芝加哥學院的歷史學家和哲學家詹姆斯·倫諾克斯(James),他是達爾文理論歷史方面的專家,我問他,有誰可能代替達爾文和華萊士提出自然選擇學說。他的回答令人眼前一亮:這么整個你所熟知的故事可能還會被改寫了。

“如果你從頭到尾讀完達爾文關于物種的筆記,你就可以感遭到他的掙扎。你可以再去看達爾文在1842年的初版和1844年修訂后的版本,這堪稱是他想要清楚得抒發自己理論所做的前兩次嘗試,你把這兩篇專著里的理論與《物種起源》做一下對比。我覺得,我們很有可能會在明天看見同樣也是由達爾文提出的,但卻完全不一樣的另一套進化理論。”萊諾斯這樣說道。其實,在19世紀末和20世紀初,人們仍然在激烈地討論關于達爾文理論的取代理論,而在當時,萊諾斯覺得,“各種各樣的非達爾文理論起碼與達爾文理論一樣流行。”當時,例如法國人胡戈·瑪麗·德弗里斯(HugodeVries)等一批杰出的遺傳學家,都支持“跳躍式演變”,而不是達爾文所說的漸進式演變。只要關于“宏觀演變()”的研究還在進行,這么“跳躍式演變”的觀點才會存在。現代生物學家史蒂芬·杰伊·古爾德(JayGould)和尼爾斯·埃爾德雷奇(Niles)提出的理論“間斷平衡()”與之類似。(注:“間斷平衡”理論覺得行有性生殖的物種可在某一段時間中,經歷相對傳統觀念而言較為快速的物種產生過程,然后又經歷一段長時間無太大變化的時期。)

盡管達爾文的自然選擇學說是“正確”的理論,并且假如沒有它的話,我們就能走到明天這一步嗎?答案是肯定的。雖然人們仍在爭辯“物競天擇,適者生存”是不是理解物種進化的最好方法,但目前的觀點還是達爾文觀點的調整和延展,例如考慮了遺傳漂變的影響,并誕生了一門名叫“演化發育生物學(,簡稱evo-devo)”的新學科,它是演變生物學與發育生物學的結合。這么,假如我們沒有類似物種起源的理論作為基礎,我們真的也能達到明天這一步嗎?“我覺得是完全有可能的。”倫諾克斯說道。

對達爾文進化理論的研究,也讓我們對整個反史實的探求帶來了更多啟示。科學給我們帶來了客觀、實用的理論,有了科學,我們才才能解釋和預測我們在這個世界的所見所聞。不過,特定的理論都有特定的風格,不論在它的內容、強調的重點還是它使用的意象方面。例如說,達爾文就不一定非得要用“自私的基因”來舉例子。在其他領域也一樣:即使沒有理查德·費曼()提出的形象化的費曼圖,量子電動熱學也一樣才能誕生。不過,我們對這個世界的理解有著太多開拓者留下的印記。從這個意義上講,科學家們并沒有我們想像的這么容易被替代。

轉載請先聯系。

歡迎關注環球科學的陌陌公眾號(ID:),《環球科學》2月號已上市,點擊文末閱讀原文即可步入網店訂購。《環球科學》年度巨作黑洞特刊同步熱賣中!