八年級上冊數學知識點歸納

1.力是一個物體對另一個物體的作用。力不能脫離物體單獨存在;施加力的物體叫施力物體,遭到力的物體叫受力物體大氣壓強的定義式,其中被研究的對象都是受力物體。

2.力形成的條件:①必須有兩個或兩個以上的物體。②物體間必須有互相作用(可以不接觸)。

3.熱學必記的三句話:①物體間力的作用是互相的(一個物體是施力物體的同時也是受力物體)②力可以改變物體的運動狀態(動←→靜、快←→慢、方向改變)③力可以使物體發生形變。(不能說改變形變或物體形變發生改變)

4.力的三要素:大小、方向、作用點。(它們都可以影響力的作用療效)

5.力(F):國際單位是牛(頓),符號是N;2個蛋黃在手上對手的力大概是1N。

6.力的表示法有2種:力的圖示和力的示意圖

用一個帶有箭頭的線段表示力,線段的寬度表示力的大小,箭頭表示力的方向,起點(或終

點)表示力的作用點(同光線一樣,這個方式叫理想模型法)

7.口訣為:一定點二畫線、三定比列四截線、五在末端標尖尖、六是力的大小寫尖邊。

注:①力的示意圖比力的圖示少了畫標度的過程。可以這樣記:示意圖就是意思意思,只是

表示出大致的意思就可以了,沒有圖示詳盡;

②在同一個圖中,假如有幾個力的話要公用一個標度和力的作用點。(作用點一定在受

力物體上,并且通常取中心。)

③線段寬度沒有半格的,也沒有一個格的,也就是說最少2個格,且是格的整數倍。

8.物體在撤掉外力后能恢復到原先的形狀叫彈性形變。

形成條件或根據:①物體間是否直接;②接觸處是否有互相擠壓和拉伸。

9.彈力的大小:F=kx其中F:彈力;k:勁度系數,和物體本身有關;x:形變量,即形變后的寬度也原長的差。即彈力的大小與物體本身額彈性強弱和形變量的大小有關。形變量越大,彈力越大,彈簧測力計就是按照這個原理制成的:在一定范圍內,彈簧的伸長量與拉力成反比。

10.彈力的方向:與受力物體形變方向相反;常見的彈力有壓力、拉力和支持力。

11.彈簧測力計又叫彈簧秤,可測重力和拉力。

其使用方式為:①看(阻值)②認(分度值和單位)③調(調零,之后拉幾下掛鉤,防止彈簧被殼體卡住)④測(拉力方向與彈簧軸線方向一致)⑤讀(視線與刻度面板垂直)⑥記(+單位)這些科學方式稱做“轉換法”。

借助這些方式制做的儀器象:體溫計、彈簧測力計、壓強計等。

注:加在彈簧測力計上的力不許超過它的阻值。否則會毀壞測力計。

12.重力(G):因為月球吸引而形成的力。月球附近的任何物體都具有重力。重力的施力物體是月球。

重力的大小G=mg其中g=9.8N/kg它表示質量為1kg的物體所受的重力為9.8N。

重力的方向:豎直向上(垂直于水平面),[而非垂直向上(垂直于受力面)]其應用是重垂線、水平儀分別檢測墻是否豎直和面是否水平。

重力的作用點→重心:重力在物體上的作用點叫重心。玉質均勻外觀規則物體的重心,在它的幾何中心上。如均勻細棒的重心在它的中點,球的重心在球心。圓形薄木板的重心在兩條對角線的交點

13.如果喪失重力將會出現的現象:(只要求寫出兩種生活中可能發生的)

①拋出去的物體不會下落;②水不會由高處向低處流③大氣不會形成浮力。

14.磨擦力(f):

(1)、定義:兩個相互接觸的物體,當它們要發生或已發生相對運動時,都會在接觸面上形成一種制約相對運動的力就叫磨擦力。

(2)、分類:磨擦力分為靜磨擦與動磨擦,其中動磨擦又分為滑動磨擦與滾動磨擦。

(3)f滑=μN。

其中f滑:滑動磨擦力;μ:磨擦系數,與物體本身的粗糙程度有關;N:壓力(固體在水平面上,壓力=重力)

(4)滾動磨擦力的大小也與物體的粗糙程度和所受壓力的大小有關;靜磨擦力的大小等于同仍然線上的外力的大小。

注:磨擦力方向的判斷:⑴確定研究物體⑵找參照物(施力物體)⑶假設f不存在,物體相對于參照物的運動情況⑷f與假設的運動情況相反。

15.磨擦力的應用:

⑴理論上減小磨擦力的方式有:減小壓力、接觸面變粗糙、變滾動為滑動。

⑵理論上減少磨擦的方式有:降低壓力、使接觸面變光滑、變滑動為滾動(滾動軸承)、使接觸面彼此分開(加潤滑油、氣墊、磁懸浮)。

16.假如一個力形成的療效跟兩個力共同作用形成的療效相同,這個力就稱作那兩個力的合力。

或則說,假如一個物體同時遭到兩個力,形成的療效可以用一個力來取代,這么,就能取代那兩個力作用療效的力,就稱作那兩個力的合力。求兩個力的合力稱作力的合成。這些方式叫等效取代法。

17.合力的大小與分力之間的傾角有關。傾角越大,合力越小;傾角越小,合力越大。

故力的方向相反(180°)時合力最小,為兩個分力之差,合力的方向和較大的力的方向相同;力的方向相同(0°)時合力最大,為兩個分力之和,合力的方向和任何一個力的方向相同。

18.牛頓第一定理:一切物體在沒有遭到力的作用的時侯,總保持靜止狀態或勻速直線運動狀態。

(1)牛頓第一定理是在大量實驗的基礎上,通過進一步推理而概括下來的

(2)由于不受力不存在,所以在實際中即為F合=0,將保持原先的運動狀態。

(3)牛一說明了力是改變物體運動狀態的誘因,而非力是維持物體運動狀態的誘因。

19.慣性:物體保持運動狀態不變的性質叫慣性。

注:(1)慣性是物體的一種屬性。一切物體在任何情況下都有慣性;

(2)慣性大小只與物體的m有關,與物體是否受力、受力大小、是否運動、運動速率等

無關。

(3)慣性不是力,所以不能說慣性力,深受慣性作用,在慣性的作用下。應當說因為慣

性或則具有慣性

20.慣性現象的解釋步驟:

(1)物體原先處于哪些狀態;(2)在外力的作用下哪一部份改變了運動狀態;

(3)物體的另一部份因為慣性保持原先的運動狀態;(4)最后出現哪些現象。

21.平衡狀態:物體保持靜止狀態或勻速直線運動狀態。

22.二力平衡:物體在遭到兩個力的作用時,假若能保持靜止狀態或勻速直線運動狀態稱二力平衡。

二力平衡是最簡單的平衡。

22.一對互相斥力和一對平衡力的區別:一對互相斥力:異體、共線、等大、反向;一對平衡力:共體、共線、等大、反向關鍵是受力物體是不是同一個物體

23.壓力:垂直作用在物體表面的力叫壓力。

壓力的大小:固體置于水平面上,F壓=G

壓力的方向:垂直于接觸面且指向受壓物體壓力的作用點:在被壓物體的表面上(畫力的示意圖時要注意)

右圖為重為G的物體在接觸面上靜止不動時所強調的各類情況下所受壓力的大小。

25.浮力(P):物體單位面積上遭到的壓力叫浮力。表示的是壓力的作用療效。

單位是帕斯卡(Pa),還有百帕(hPa)、千帕(KPa)、兆帕(MPa)。

定義式:P=F壓/S受(P:浮力(Pa)F壓:壓力(N);S受:受力面積(m

2)1Pa=1N/m2這些由定義引下來的公式叫比值定義法;曾經還有速率、密度都是這樣引下來的。

注:S指受力面積≠表面積≠接觸面積

26.帕斯卡是個很小的單位,一張報紙平放時對椅子的壓力約0.5Pa.成人躺臥時對地面的壓

強約為:1.5×104Pa。一顆獼猴桃籽平置于手上,大概為20Pa;化學意義是1平方米的面

積上遭到的壓力為20N。

27.減小浮力的方式:①F壓→,S受↓可↑P②S受→,F壓↑可↑P③同時↑F壓、↑S受可↑P。同理,反過來可以減少浮力。

28.液體浮力的形成緣由:液體具有重力且具有流動性。

29.液體浮力:p(Pa)P=ρ液gh(ρ液:液體的密度(kg/m3);h:深度(m)【從液面到所求點的豎直距離】);從公式中看出:液體的浮力只與液體的密度和液體的深度有關,而與液體的質量、體積、重力、容器的底面積、容器形狀均無關。知名的帕斯卡破桶實驗充分說明這一點。

30.液體浮力的規律:

⑴液體對容器底和測壁都有浮力,液體內部向各個方向都有浮力;

⑵在同一深度,液體向各個方向的浮力都相等;

⑶液體的浮力隨深度的降低而減小;

⑷不同液體的浮力與液體的密度有關。

31.估算壓力和浮力的通常方式:

①固體:先算壓力,再由P=F壓/S受估算浮力(固體置于水平面上,F壓=G)

②液體:先由P=ρ液gh估算浮力,再由F壓=P×S受估算壓力。

32.特殊情況:

①P=ρ固gh也適用于固體,但要求固體置于水平面上,而且上下一樣粗。

②F壓=G也適用于液體,但要求液體置于水平面上,而且上下一樣粗。

33.液體壓力和浮力的特征

35.連通器的定義:下端開口,上部相連通的容器

原理:連通器里裝一種液體且液體不流動時,各容器的液面保持相平;如爐窯水位計。

36.帕斯卡原理:加在密閉液體上的浮力,才能大小不變地被液體想各個方向傳遞。如車輛油壓千斤頂、汽車油壓煞車系統、鏟車都是油壓技術的應用。(適用于靜止的液體和濕度、體積不發生變化的靜止二氧化碳)油壓技術能在無噪聲的情況下把力放大,其放大的倍數由活塞面積的倍數決定。公式為F1/S1=F2/S2,即F2=S2/S1×F1

37.固體(能大小不變地)傳遞壓力,液體(能大小不變地)傳遞浮力,所以估算時固體先估算壓力,液體先估算浮力

38.大氣浮力:大氣對浸在它上面的物體的浮力稱作大氣浮力,簡稱大氣壓,通常有p0表示。

說明:“大氣壓”與“氣壓”是有區別的,大氣壓指直接和空氣相連的二氧化碳浮力,也就是空氣浮力,而氣壓指一部份的二氧化碳浮力;如高壓鍋內的氣壓——指部份二氧化碳浮力。高壓鍋外稱大氣壓。

形成緣由:由于空氣受重力而且具有流動性。

39.兩個重要的實驗:

①馬德堡半球實驗:證明的大氣浮力的存在

②托里拆利實驗:不但證明的大氣浮力的存在,還精確的測出了大氣壓值:760mm汞柱高,即P0=ρ液gh=1.01×105Pa(1標準大氣壓下≈1.0x105Pa)

40.大氣壓的特征:空氣內部向各個方向都有浮力,且空氣中某點向各個方向的大氣浮力都相等。大氣壓隨高度降低而降低,且大氣壓的值與地點、天氣、季節的變化有關。通常來說,陰天大氣壓比晴天高,冬天比夏季高。

41.把具有流動性的液體和二氧化碳也稱流體。

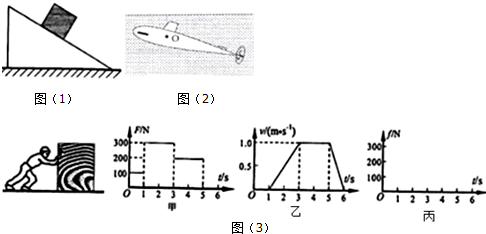

42.伯努利原理:流體在流速大的地方浮力小,流體在流速小的地方壓強悍。

客機升力形成的緣由:空氣對客機翼型上下表面形成的壓力差。客機升力形成的過程:機

翼形狀上下表面不對稱(上凸),使上方空氣流速大,浮力小,下方空氣流速小,壓強悍,因而在翼型上下表面產生了浮力差,進而產生壓力差,這樣就產生了升力。

43.一切溶入液體(二氧化碳)的物體都遭到液體(二氧化碳)對它豎直向下的力叫壓強。

方向:豎直向下;施力物體:液(氣)體

44.壓強形成的誘因(實質):液(氣)體對物體向下的壓力小于向上的壓力,向下、向下的壓力差即壓強。

45.壓強形成的根本緣由:液體(二氧化碳)具有重力

46.阿基米德原理:溶入液體里的物體遭到向下的壓強,壓強的大小等于它排開的液體遭到的重力。

即F浮=G排=ρ液V排g,從公式中可以看出:液體對物體的壓強與液體的密度和物體排開液體的容積有關,而與物體的質量、體積、重力、形狀、浸沒的深度等均無關。

48.壓強的生活應用:

①輪船:借助制成空心來減小排沸水的容積來減小壓強實現懸浮的;

②潛水艇:借助水艙充、放水來改變自身重力實現下浮和下沉的;

③熱氣球、汽艇:借助密度比空氣小的二氧化碳,通過改變氣簾里二氧化碳的質量來改變自身的容積,進而改變所受壓強的大小,來實現升降的。

49.估算壓強方式:

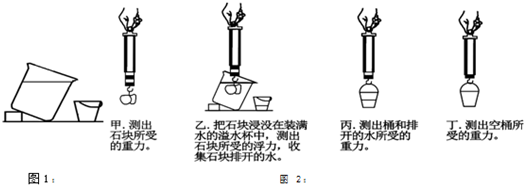

①(二次)稱重法:F浮=G物-F拉(借助彈簧測力計測壓強)。

②壓力差法:F浮=F向下-F向上(借助壓力求壓強)

③F浮=G排或F浮=ρ液V排g(阿基米德原理求壓強大氣壓強的定義式,曉得物體排開液體的質量或容積時常用)

④平衡法,F浮=G物(飄浮或則漂浮時求壓強;)

50.壓強估算方式總結:第1、2種方式只有在特殊情況下才適用,所以通常估算壓強只有第3、4種方式,而第3、4種方式的適用范圍不同,第3種方式只適用于懸浮和漂浮,第4種方式任何時侯都適用。

通常估算過程如下:

(1)由ρ液與ρ物的關系判定物體所在的狀態,假如懸浮或則漂浮的話首選第3個公式,第3個公式解答不下來再選擇第4個公式。

(2)假如有“浸沒”兩個字首先想到的就是V排=V物

51.功(W):功等于力跟物體在力的方向上通過的距離的乘積。公式:W=F·S單位:

1J=1N·m

即影響做功的兩個誘因為:

①作用在物體上的力

②物體在力的方向上聯通的距離;假如有一項為0,(乘積都為0)做功都為0。

52.三種情況不做功:

①有力作用在物體上,物體沒動(無S);

②利用慣性運動的不做功(無F)

③力的方向和物體運動方向垂直的不做功。(無S)

53.功率(P):單位時間內完成的功。是表示做功快慢的數學量。(定義式)P=W/t推論式P=F·V。單位:瓦(特),符號W還有千瓦(KW)和兆瓦(MW)1MW=103KW=106W1馬力=735W功率大小的比較和速率大小的比較類似。

54.能量:一個物體才能做功,我們就說這個物體既有能量。單位和功的單位一樣,都是J。

理解:①能量表示物體做功本領大小的化學量;能量可以用才能做功的多少來評判;

②一個物體“能夠做功”并不是一定“要做功”,不是“正在做功”或“已經做功。

如:山上靜止的石頭具有能量,但它沒有做功。也不一定要做功。

56.機械能:動能和勢能也稱為機械能。

理解:①有動能的物體具有機械能;②有勢能的物體具有機械能;③同時具有動能和勢能

的物體具有機械能。

57.動能和勢能的轉化:動能

58.動能與勢能轉化問題的剖析:先剖析決定動能大小的誘因,決定重力勢能(或彈性勢能)大小的誘因,之后看動能和重力勢能(或彈性勢能)怎樣變化,其中降低的一種方式的能必將轉化為另一種方式的能(一個物體的動能的降低常常伴隨這它的勢能的降低)

59.杠桿:在力的作用下繞著固定點轉動的硬棒叫杠桿。

60.五要素——組成杠桿示意圖。

①支點:杠桿繞著轉動的點。用字母O表示。

②動力:使杠桿轉動的力。用字母F1表示。

③阻力:阻撓杠桿轉動的力。用字母F2表示。

④動力臂:從支點到動力作用線的距離。用字母L1表示。

⑤阻力臂:從支點到阻力作用線的距離。用字母L2表示。

注:①動力和阻力都是相對而言的,不論是動力還是阻力,杠桿都是受力物體,故剖析時,如不能確定動力和阻力時可隨便確定1個,這對研究問題沒有影響;

②力臂是支點到力的作用線的距離(力的作用線就是圖中力的方向)

③動力和阻力關于支點“O”的旋轉方向是相反的(或簡記為:同側異向,異側同向)

61.杠桿平衡:杠桿靜止不動或勻速轉動都稱作杠桿平衡。(傾斜靜止時也叫處于平衡狀態)

62.杠桿平衡條件:F1L1=F2L2或則F1/F2=L2/L1

63.杠桿的分類:①省力杠桿:L1>L2→F1

②L1

沒有即省力又省距離的杠桿。

注:⑴判定杠桿是省力還是吃力,或則做杠桿平衡類問題時,都要通過杠桿的力臂來判斷。

為了把握力臂的關系,最好先畫出杠桿示意圖,在圖中把支點、動力臂和阻力臂都表示下來,以便判斷。

⑵力臂畫法口訣:一找點(支點)二畫線(力的作用線,就是圖中力的方向)三作垂線段(過支點向力的作用線作垂線);垂線段的寬度即是力臂。

⑶最小動力的求法:

①先求最大動力臂:a:動力作用點確定了,支點到動力作用點的線段長即為最大動力臂;

b動力作用點沒有確定時,應看杠桿哪一點離支點最遠,則這一點到支點的距離即為最

大動力臂。

②再畫最小動力:過動力作用點作最大動力臂的垂線,按照實際情況確定動力的方向。

64.滑輪

1、定滑輪:

①定義:中間的軸固定不動的滑輪。

②實質:等臂杠桿

③特點:使用定滑輪不能省力并且能改變動力的方向。

2、動滑輪:

①定義:和物體一起聯通的滑輪。(可上下聯通,也可左右聯通)

②實質:動滑輪的實質是:動力臂為阻力臂2倍的省力杠桿。

③特點:使用動滑輪能省一半的力,但不能改變動力的方向。

3、滑車架

①定義:定滑輪、動滑輪組合成滑車架。

②特點:使用滑車架既能省力又能改變動力的方向。

65.組裝滑車架方式:首先依照公式S=nh或n=(G物+G動)/F求出繩子的股數。之后按照(繩子固定端)“奇動偶定”的原則。結合題目的具體要求組裝滑輪。

66.功的原理:

1、內容:使用機械時,人們所做的功,都不會多于直接用手所做的功;即:使用任何機械都不省功。

2、說明:(請注意理想情況功的原理可以怎樣敘述?)

①功的原理是一個普遍的推論,對于任何機械都適用。

②功的原理告訴我們:使用機械要省力必須費距離,要省距離必須吃力,既省力又省距離的

機械是沒有的。

③使用機械似乎不能省功,但人類依然使用,是由于使用機械或則可以省力(滑車架、斜面)或則可以省距離(垂釣竿)、也可以改變力的方向(動滑輪),給人類工作帶來好多便捷。

④我們做題遇見的多是理想機械(忽視磨擦和機械本身的重力)理想機械:使用機械時,人

們所做的功(FS)=直接用手對重物所做的功(Gh)

67.機械效率(η):⑴有用功(W有):人們須要做的功,也就是為了達到目的人們須要且必須做的功。⑵額外功(W額):人們為了達到目的不須要但又不得不做的功(主要是克服機械本身的重力和磨擦力而做的功)⑶總功(W總):W有與W額的和。⑷η=W有/W總×100%

機械效率永遠大于1(理想機械可以等于1);機械效率和功率無關

68.豎直方向:F=1/nG總=1/n(G物+G動)S=nh

η=W有/W總×100%=G物h/FS×100%=G物/nF×100%

69.水平方向F=1/nfS繩=nS物

η=W有/W總×100%=fS物/FS繩×100%=f/nF×100%

⑴解滑車架問題的步驟為:①先找出繩子段數n②再依照方向選擇合適的公式③根據一、一對應關系代入數據即可

⑵W有指我們的目的者,我們要想達到這個目的所必須克服的功;⑶W總指能量的提供者,滑車架要想運動上去的能量是一定是有繩子的自由端的拉力提供的。

70.η=W有/W總×100%=W有/W有+W額×100%

=G物h/G物h+G動h=G物/G物+G動(由此可知動滑輪越輕,η越大)

=G物+(G動-G動)/G物+G動=1-G動/G物+G動(由此可知物重越重,η越大)

η=W有/W有+W額×100%(由此可知,f越小,W額越小,η越大)

即同一個滑車架的機械效率具有可變性,反之可以減少機械效率(在選擇題中別忘掉控制變量)。