《光和顏色》教學案例

一、教學內容剖析:

本節課選自浙教版小學科學六年級上冊第二章第四節,這是中學生在中學階段首次接觸到光的概念,是在高中基礎上的補充和推進,也是為了接出來認識光的反射和折射規律打下基礎,是承上啟下的一節課。“光”對于中學生來說既熟悉又陌生,為了使接出來的學習更容易展開,本節課的關鍵是結合生活中的大量實例,調動中學生的學習熱情和好奇心。并且本節課采用HPS教學模式,引入科學史,降低課堂趣味性的同時擴寬了中學生的眼界,因而感遭到科學并不遙遠。

二、教學目標

科學觀念:

1.曉得光源的概念,并就能簡單判定生活中的光源;

3.能基于經驗事實,具象概括出理智模型——光線

4.能說出光速。

科學思維:

1.能基于實驗事實,歸納推理出光沿直線傳播的前提條件;

2.運用光的直線傳播生活實例類比遷移,因而才能解釋多個生活現象;

3.能自主完成小孔成像探究實驗,并歸納總結出小孔成像的規律;

探究實踐:

1.才能在老師的指導下以小組為單位,合作完成實驗,產生探究意識;

2.能運用觀察、實驗查閱資料等多種方法獲得信息。

心態責任:

1.樂于思索現象發生的誘因和規律;

2.樂于合作與交流,才能小組合作完成實驗探究。

三、學習者特點剖析

五年級中學生在日常生活中和中學中了解了一定光的基礎知識,初步曉得科學探究的過程,在能力方面具備了對現象的觀察和剖析能力,并且在理論上對一些現象還不能作出合理的解釋。

四、教學重難點

教學重點:曉得光的直線傳播,了解相關現象;

教學難點:

1.才能能用光的直線傳播解釋相關生活現象;

2.完成小孔成像探究實驗并基于實驗現象總結出小孔成像規律。

五、教學過程:

(一)創設情景,導出新課

師:老師手里有一束美麗的玫瑰,假如把它放到黑暗的臥室里,你就能看見它嗎?為何?

生:不能,沒有光。

師:說到光,你對它有什么了解?

中學生思索并回答。

師:光與人類的關系特別親昵,所以人類憑著日常生活經驗就積累了許多光的知識。

(設計意圖:聯系生活,讓中學生意識到光在我們的生活中無處不在,而我們對它的了解卻極少,因而迸發中學生的學習興趣。)

(二)引出觀念,建構概念

1.光源

轉折:朋友們剛剛提出的現象古人也有發覺,我們來瞧瞧崇尚科學的古埃及人對于光的認識。

材料一:生活中,光無處不在,但有一個問題也始終困惑著人們,那就是:光是哪些?畢達哥拉斯最早把光解釋為光源向四周發射的一種東西光的直線傳播教學設計導入,碰到障礙物即被彈開,倘若被彈入人眼,人都會覺得到最后一個被光攤開的障礙物。

師:你認同他的觀點嗎?

師:關于光是哪些?至今仍是科學界的困局。并且材料中提及了光源,說明很早之前人們就有對光源的認識。你覺得生活中什么物體可以稱為光源,你的理由是?

中學生舉手發言,列舉生活中的事例。

(設計意圖:班主任認真傾聽中學生回答并糾正其錯誤的前概念。例如有中學生常會說月亮,需糾正月亮是反射太陽光而不是本身發光,與此類似的磚石,反光的穿衣鏡等等,為了使中學生愈發明晰概念,可以繼續提問:關著的燈是光源嗎?)

總結:自身會發光的物體稱作光源。光源分為自然光源和人工光源。

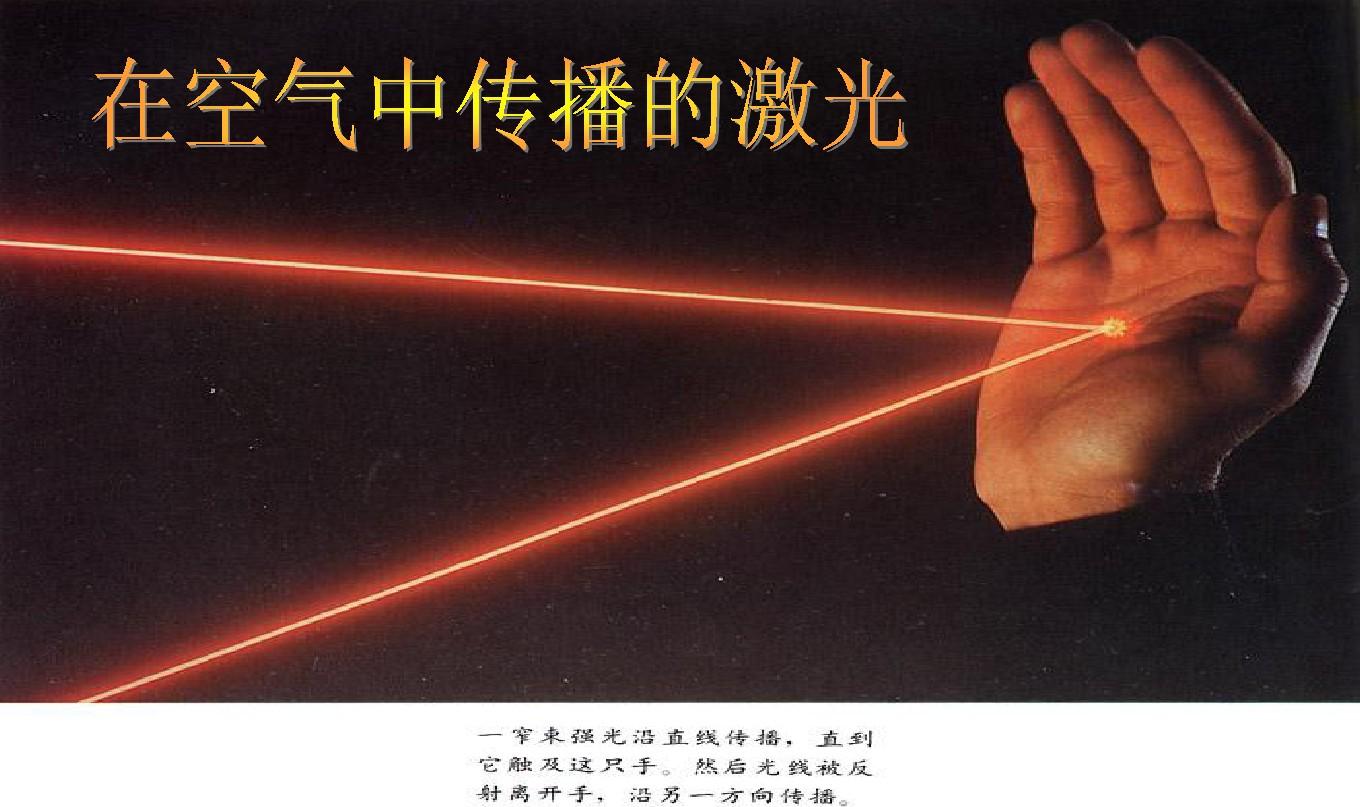

2.光的直線傳播

轉折:光源發出的光是怎樣傳播的?關于光的傳播我國唐代記錄了神奇的現象。

材料二:春秋戰國時《墨經》已記載了一個現象:“景,光之人,煦若射,下者之人也高;高者之人也下,足蔽下光,故成景于上,首蔽上光,故成景于下”。

(譯文:影,光線照人,假如反射,像尖刺一樣。射到下邊就反射到高處,射到高處就反射到下邊,因成倒影。足擋住下邊的光,反射下來成影在上;頭擋住里面的光,反射下來成影在下。)

師:在理解這個現象之前,先思索光是怎樣傳播的?說出你的理由

中學生推測:直線。夜晚的大燈、夜晚屋頂紅色的激光燈等。

班主任用激光筆演示。

看不見光的傳播路線?

噴霧。

師:假如你是科學家,能夠僅憑這一實驗現象直接得出光沿直線傳播?

生:不能,多次實驗。

師:為了使實驗結果愈發具有普遍性,我們可以繼續嘗試。

任務一:使激光穿過水盒和玻璃等不同介質,觀察其傳播路徑。

(設計意圖:不僅讓中學生直觀的感遭到光是沿直線傳播的,還推進了中學生對推論是由來大量的實驗的基礎上得出的理解,再者引起中學生思索,在中學生實驗時,會有部份朋友注意到,光會在水與空氣的交界處以及玻璃與空氣的交界處會發生彎折。)

轉折:通過以上實驗,我們能夠總結出光是沿直線傳播的?

中學生認真思索并回答。

生:能,通過實驗現象,我們能觀察到光在水中和玻璃中是沿直線傳播的。

生:不能,光會在玻璃與空氣的交界處發生彎折。

師:悉心地朋友發覺光會在兩種不同介質的交界面發生彎折,的確這么嗎,我們一上去看。

班主任演示實驗:激光平射入一杯未攪拌的糖水中,并逐步下移,直到接近高含量糖水和糖水的交界面。

現象:光在交界處發生彎折。

師:所以光不是在所有物質中均沿直線傳播,我們可以給這個現象加一個修飾詞,在哪些樣的情況下,光是沿直線傳播的?

總結:光在同一種物質的不均勻交界面發生彎折,于是得出光只有在同一種均勻介質中沿直線傳播。

(設計意圖:引導中學生一步一步建構概念,并培養中學生的邏輯思維和實證意識。)

3.光線

轉折:如何樣表示光的傳播路徑?必需要反應出什么信息?

生思索并回答:路徑、方向。

師:為了更形象更便捷的認識光,我們引入光線。直線——路線箭頭——方向(班主任板書畫圖)

剖析材料:我們通過剛剛的實驗理解了光的直線傳播,也引入光線來描述光,如今我們回到材料,材料中的現象很有意思,我們不妨來來模擬一下。已知材料中的“影”是光穿過小孔造成的。

任務二:根據要求,完成小孔成像實驗,找尋小孔成像規律。提供的材料包括“F”型光源、有不同形狀小孔的塑膠板、光屏、光具組(拿來固定光源、塑料板、光屏)。

(1)根據光源、小孔、光屏的次序在光具座上安裝;

(2)打開電源,觀察光屏上的光斑有何特征?

(3)嘗試換用不同形狀的小孔,觀察光屏上的光斑有何變化?

(4)嘗試聯通光源的距離,觀察光屏上的光斑有何變化?

中學生以小組為單位完成實驗,并委派代表回答。這時班主任結合圖象進行補充講解。

總結:小孔成像,當小孔較小時光的直線傳播教學設計導入,或距離較遠時,不管透光孔的形狀怎樣,光斑形狀總是與光源相同;當小孔較大時,或則距離較近時,光斑形狀總是與透光孔形狀相同。

4.光在同一種均勻介質中沿直線傳播在生活中有好多相應的反例,不僅朋友們小孔成像外,還有更多的彰顯,例如影子。

師:你能談談看影子的產生與光沿直線傳播有哪些關系嗎?

中學生認真思索并回答。

班主任小結:光在同一種均勻介質中按直線傳播,不能穿過不透明物體而在其反面產生的較暗區域。

師:不僅影子和尾燈之外,生活中還有什么反例說明光是沿直線傳播的。

(設計意圖:中學生會在影子的基礎下聯想到月食和日食,完成知識遷移,并嘗試解釋月食和日食的動因,實現舉一反三。)

任務二:請依照以下兩幅圖,談談看月食和日食的原理。

中學生以小組為單位思索并回答,班主任總結。

月食:光是沿直線傳播的,當地球聯通到太陽和月球中間,而且兩者正好處于一條直線,地球才會遮住太陽射向月球的光,地球的影子正好落到月球上,坐落該處的人會觀察到月食現象。

日食:地球聯通到月球的陰影部份,我們都會看見月球缺了一角甚至是遮住看不見,出現日食。

總結:光沿直線傳播在生活中有好多相應的反例。不僅課上提及的影子、日食、月食、小孔成像等還有好多,例如列隊排齊、激光準直等等。

轉折:其實隨著科技的發展,人們對于光的認識和應用仍在繼續,最后關于好多朋友好奇的“光是哪些”這個問題,我們來看一下目前廣為人接受的一個觀點。

材料三:關于“光是哪些”在很長一段時間存在爭議,主要有波動說和微粒說兩個流派。其中以牛頓為代表的“微粒派”認為光是由無數個微小的粒子構成。而“波動派”則覺得光應當像聲波一樣,以光波的方式存在,其代表學者麥克斯韋甚至還算出了光波的傳播速率。兩派仍然對峙不下,直至量子熱學的形成。1924年,意大利科學家德布羅意基于量子理論提出了波粒二象性的概念,強調粒子就是波,波就是粒子,即光既有粒子的性質又有波的性質。

總結:發展仍在繼續,如今正確的觀點在不久的將來很有可能被推翻,期盼朋友們的發覺。

五、板書

六、教學反省

1.部份轉折過分死板,例如從影子過渡到小孔成像幾乎沒有轉折。

2.在回答光的直線傳播中有什么實例的時侯可以更多地把主動權交給中學生。在教學過程中常常害怕自己的問題范圍過大,致使中學生的回答過分天馬行空,自己不能從容應對而造成教學車禍,這都會把中學生框柱,給中學生提示過多,缺乏中學生的真實看法,致使課堂生成內容太少。例如,班主任害怕中學生難以列舉生活中光沿直線傳播的反例,但畢竟中學生在中學階段早已簡單曉得光沿直線傳播甚至光的反射,也曉得光被物體抵擋會產生影子,所以備課之前必需要先了解清楚中學生的學情以及設置必要的開放性問題。

3.對于難度較大的問題,等待時間不夠,可以采用小組討論或同伴討論的形式來處理一些相對較難的問題。