2022年1月3日,成都學院生命科學大學高寧院長課題組在Cell上發表了題為“intothebySPFH”的研究論文,借助冷藏電鏡技術研究了坐落真菌內膜的由兩種具有代表性的SPFH家族蛋白質分子(HflK、HflC)與AAA+蛋白酶FtsH產生的超級膜復合物的高分辨結構,闡明了SPFH家族蛋白質在細胞內不同的膜系統微域()組織過程中的共性原理和分子基礎。

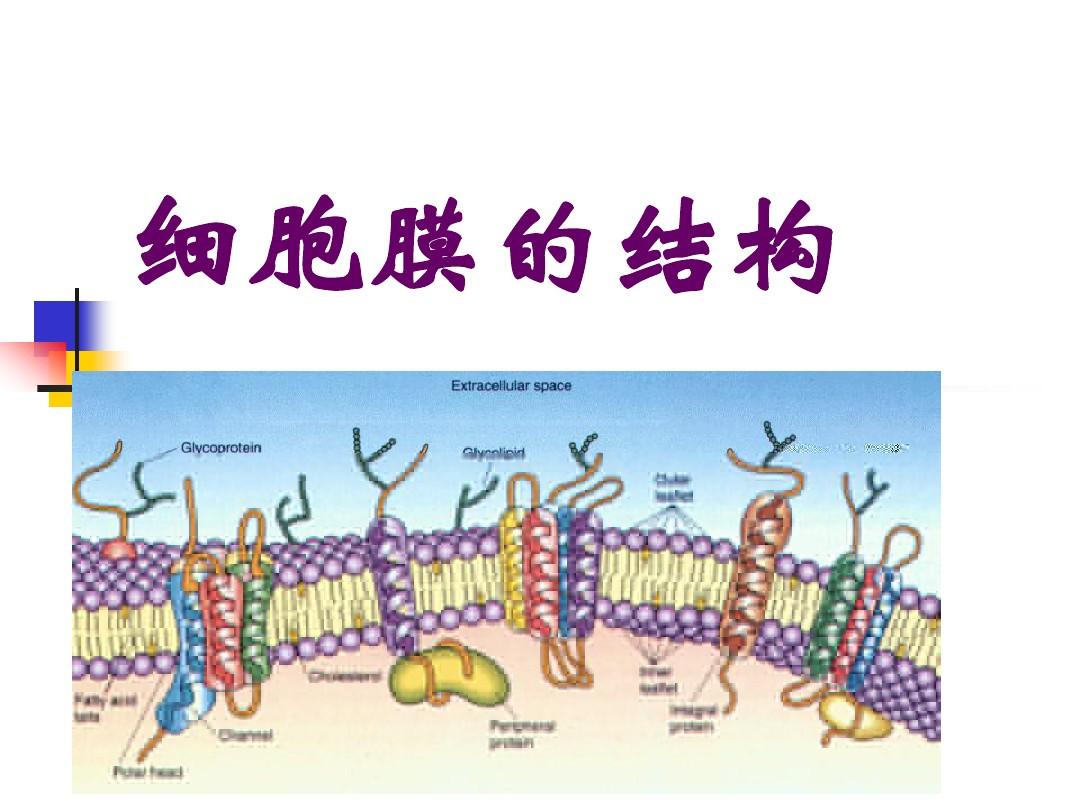

細胞膜系統的組成、脂質和蛋白質的分布都具有高度異質性。原核生物和真核生物的細胞膜系統的一個共性就是它們都具有相對離散的功能特異化的微型區域(FMMs,),而且這些微型膜域的分子組織基礎仍然未知。作為精典的細胞膜“鑲嵌流動模型”的補充,上個世紀九十年代即將提出的“脂筏”模型是一種相對廣泛接受的拿來描述膜異質性的模型(and,1997),它指代的是在膜上產生的相對有序、離散性的、富含尿酸、鞘脂和GPI-蛋白質的微型區域。歷史上,科學家對于FMM或則脂筏的認識和理解主要來始于兩種實驗手段:第一種是基于超速離心來分離“-(DRM)”,鑒別它們的脂類、蛋白質組成以及生物學功能;另一種是基于光學成像標記特定的脂類或則蛋白質分子,表征它們的化學規格(10-300nm)、亞細胞分布及動力學性質。雖然在過去的二十多年內有幾千篇關于脂筏的論文,并且因為細胞膜的高度動態性以及那些研究手段的非特異性,這一概念在細胞生物學領域依然具有特別大的爭議(etal.,2020;etal.,2017)。

SPFH(、、和HflK/C)家族是一類定位于各類各樣生物膜系統的膜蛋白細胞膜結構,包括質膜、核膜、高爾碳化物、內質網、內體、線粒體、葉綠體,乃至脂滴(etal.,2007)。SPFH家族蛋白質是FMM中的標志性分子,基于其寡聚性質被推斷在FMM的產生和組織過程中可能起到基礎的支架作用。諸如,初期的研究發覺溶血性肝炎患者的紅細胞中缺位了蛋白。及其植物同源蛋白存在于質膜、細胞內的膜泡中,參與細胞內脂類運輸以及機械體會型離子通道蛋白的調控等。在線蟲和大鼠中,的同源蛋白被發覺參與到機械感知,可以調控酸通道和細胞骨架之間的訊號傳遞(Huangetal.,1995;etal.,2007)。在真菌、動物、植物、真菌中廣泛存在。在植物細胞中,常與鞘磷脂和尿酸一起產生脂筏結構,尤其是-1常被作為脂筏的標志性蛋白。參與細胞內吞,以及膜上的多種訊號轉導過程(etal.,2006)。(PHB)存在于所有的真核細胞,主要分布在線粒體內膜上,參與細胞內的多個生理過程,與衰老、細胞增殖、退行性疾患和代謝等病癥密切相關(Artal-Sanzand,2009)。PHB(包括PHB1和PHB2)通過與線粒體內膜上的m-AAA蛋白酶產生超級復合物,參與線粒體內膜蛋白的質量監控。HflK和HflC是真菌中廣泛存在的兩種SPFH膜蛋白。它們是線粒體PHB的真菌同源蛋白,才能與錨定在真菌內膜的AAA+蛋白酶FtsH產生超大復合物(HflK-HflC-FtsH,簡稱為KCF復合物)進而調控膜蛋白的質量控制和穩態調控。

雖然SPFH家族數量諸多并廣泛存在于所有物種,參與了諸多的基礎生物學過程,而且SPFH家族蛋白質的寡聚組織方式、三維結構及其調控各異的膜相關分子過程的機制十分不清楚。本研究以KCF為SPFH家族的一個模式復合物,借助冷藏電鏡三維構建技術研究了KCF復合物的組成型式和高分辨三維結構。

首先,冷藏電鏡結構數據表明HflK/C以異源二聚體為基本單元,12個HflK分子和12個HflC分子間隔排列在內膜上產生跨膜的異二十四聚體的籠狀結構。HflK/C的跨膜區域(N-)產生并隔離出大概半徑20nm的一個方形膜區域;HflK/C的大部份多肽殘基坐落周質空間,而且組裝成一個完全密封的籠狀結構。更為有趣的是細胞膜結構,FtsH六聚體可以懸掛到HflK/C產生的微型膜域中,一個籠狀結構最多可以包含4個FtsH六聚體(圖1)。FtsH六聚體的周質空間結構域(PD)完全包裹在HflK/C在周質空間產生的籠狀結構中,與復合物中HflK分子的SPFH結構域直接互相作用。

圖1:KCF復合物(包含不同數量的FtsH六聚體)的結構概貌

其次,基于對包含4個FtsH六聚體的KCF復合物的高分辨結構(3.3埃)的剖析,論文發覺了SPFH家族的一些之前未知的共有結構屬性(圖2):SPFH家族特有的SPFH區域可以被精確的界定為兩個結構域(SPFH1和SPFH2),其中SPFH1結構域實際上是插膜結構域,大概近半的結構插入到細胞膜的外葉(outer)中;相鄰的SPFH1結構域相互緊密作用,直接在外葉上界定了一個半徑為20nm的和周圍脂類完全分開的微型區域。高分辨結構清晰地展示了HflK和HflC完整的從N-到C-端并排互相作用的寡聚方式:不僅互相作用的SPFH1和SPFH2結構域,其中間的結構域(單根α螺旋,CC1和CC2)也相互緊密互作,通過手指螺旋產生籠狀結構的壁;最緊靠C末端的結構域包含有一個特點性的β-(β9),復合物中所有的HflK和HflC亞基各自貢獻一條β-,因而產生一個穩定的β-。

圖2:HflK/C的結構模型、結構域組成及細胞膜微域的產生

論文進一步確定了HflK亞基上參與辨識和結合FtsH的多肽序列。基于這種結構信息以及生化實驗數據,提出了HflK、HflC通過FtsH調控真菌膜蛋白穩態的分子機制:在正常生理狀態下,HflK/C籠狀結構就能將FtsH蛋白酶在空間上隔離,因而避免FtsH對細胞膜上功能性膜蛋白的降解,這對于維持坐落異常擁擠的細胞膜上的膜蛋白穩定性至關重要;而對于非正常組裝的膜蛋白,或則損傷的膜蛋白復合物,其游離末端的無序序列依然才能被FtsH辨識因而進行選擇性降解(圖3A-B)。

更為重要的是,論文對典型的SPFH家族蛋白質進行了基于序列的結構剖析,發覺所有的SPFH家族蛋白質的結構域組織都與HflK/C高度類似,由N端的SPFH1和SPFH2結構域,中間的CC結構域,以及C端的β片層結構域組成。這種剖析表明所有的SPFH家族成員很有可能以一種相像的形式在不同亞細胞定位的細胞膜系統上產生籠狀結構,進而產生不同規格的微型膜域。尤其值得強調的一點是,SPFH1作為插膜結構域,直接參與產生-的微型膜域,鑒于不同的SPFH蛋白質具有不同的膜拓撲學性質,SPFH具備調控不同的脂類流動性的能力(圖3)。同時,HflK/C籠狀結構招募和隔離FtsH六聚體的這一方式也為理解脂類微域的功能化提供了一個新穎的模型:不同的SPFH蛋白質會通過與錨定在膜上的不同功能的膜蛋白(AAA+蛋白酶、離子通道、膜受體等)互相作用,縱向隔離那些功能分子,進而賦于微型膜域的功能特異性(圖3)。

圖3:KCF復合物的膜蛋白質量監控模型及SPFH家族蛋白在FMM組織中的結構基礎

綜上所述,本研究通過真菌的SPFH家族的HflK、HflC的結構和功能解析揭示了一種十分新穎的膜蛋白復合物的組織方式,這對于理解其線粒體同源蛋白在人類相關的病癥中的分子機制十分關鍵。更為重要的是,這篇工作為理解FMM或則脂筏這一“模糊”的細胞生物學概念提供了具有“具象”的數學基礎。SPFH蛋白質在膜上的籠狀結構可以完美地解釋現有“脂筏”模型中的一些重要的科學爭議,必將會很大地推動這一領域的概念演進,也為整個SPFH家族蛋白質的研究提供了一個新起點。

Cell同刊物發了題為“cage–oneringtorulethemall”的。評論文章由美國MaxDelbrückfor的和GaryR.Lewin撰寫,強調了本論文對于理解功能性微型膜域的普適性分子組織原理的重要意義。

高寧為本論文的通信作者。高寧組的博士后馬成英和王呈坤為本文的共同第一作者。本研究得到了國家自然科學基金委、生命科學聯合中心、膜生物學國家重點實驗室和生科院海門產業創新基金的經費支持,以及上海學院冷藏電鏡平臺、電鏡實驗室、高性能估算中心、生科院儀器中心及國家蛋白質基礎設施(清華分平臺)的技術支持。馬成英和王呈坤得到了生命科學聯合中心的博士后基金支持。