(一)教材的地位和作用(二)教學目標(三)教學重點難點1、知識與技能2、過程與技巧3、情感心態與價值觀“平面鏡成像”是人教版《物理》八年級下冊重點內容之一,是在學習了“光的直線傳播”和“光的反射”的基礎上,進一步學習認識平面鏡成像的特性、原理和應用。平面鏡既與生活聯系緊密,又是中學生首次接觸“像”概念,為“凸透鏡成像”作了鋪墊。所以,它起著承上啟下的作用。1、知識與技能:(1)能描述平面鏡成像的特性。(2)理解平面鏡能成實像。(3)理解平面鏡在實際中的應用。2、過程與方式:(1)經歷平面鏡成像特性的探究,學習對實驗過程中信息的記錄。(2)觀察實驗現象,感知實像的涵義。(3)培養中學生運用數學知識剖析實際問題的能力。3、情感心態與價值觀:(1)探究“平面鏡成像特性”中感受化學現象的美妙與和諧,獲得發覺成功的喜悅。(2)讓中學生養成實事求是的科學心態.在實驗過程中樹立擊敗困難的信心和決心.(1)重點:探究平面鏡成像的特性,體會探究的各個環節(2)難點:平面鏡成像的原理、虛像的概念。中學生在本課之前早已學習了光的直線傳播和光的反射定理,早已具有前提知識。在日常生活中對平面鏡比較了解,也常見平面鏡成像現象,但對它成像的特征并沒有認真研究過,化學探究興趣比較高。

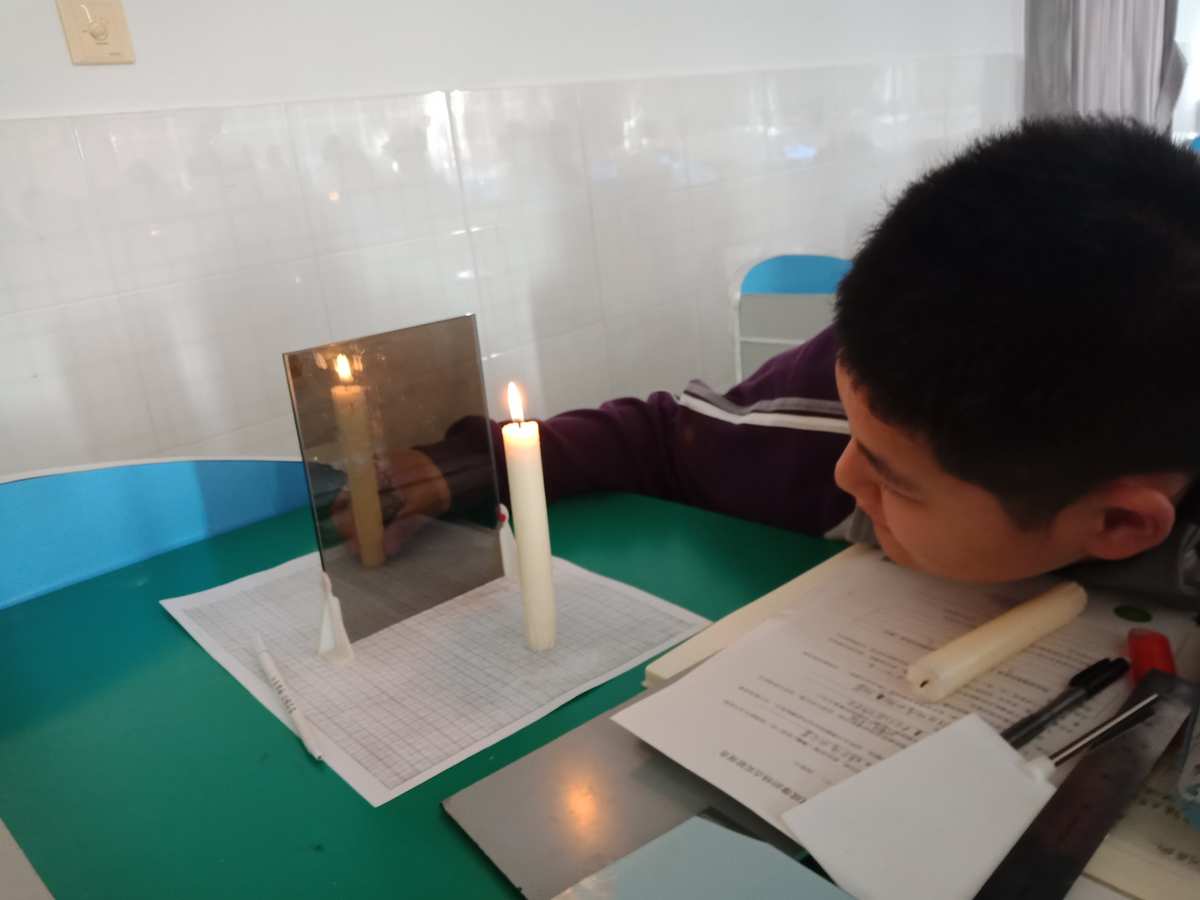

本節是在光的反射的基礎上學習,增加了研究的難度按照新的課程理念,本課采用“科學實驗探究”的方式,通過小活動引入新課——提出問題——猜想假定——設計方案——實驗探究——分析論證——交流評估——應用拓展等程序,使中學生在自主探究的過程中,獲得知識和技能。具體的方式:班主任引導探究法學生自主探究法,討論法等.一、創設情景引入新課二、探究平面鏡成像的特性三、虛像四、應用拓展五、布置作業及課后任務小活動:請每一位朋友掏出打算好的穿衣鏡進行觀察,1、觀察平面鏡的特性。2、通過平面鏡你看見了哪些?3、通過照穿衣鏡體驗“像”這一概念,并結合提出的問題觀察和思索。設計理念:通過課堂小實驗調動中學生的學習興趣,抓住中學生好動手的心理,使中學生盡早的步入學習的狀態。(一)、創設情景引入新課1.提出問題:按照課堂小實驗提出問題:平面鏡成像時,像的位置、大小跟物體的位置、大小有哪些關系?設計理念:本情景的設置,借以引導中學生按照本節課的學習目標提出相應問題,使中學生的學習有一定的連貫性,調動中學生學習的積極性,通過討論產生一個統一的研究問題,明晰探究的目標。2.推測與假定:投影圖片中學生觀察圖片,鼓勵中學生按照圖片和生活中的切身體驗大膽的進行猜測,并說出推測的根據可能的推測:1.像和物的大小可能相同。

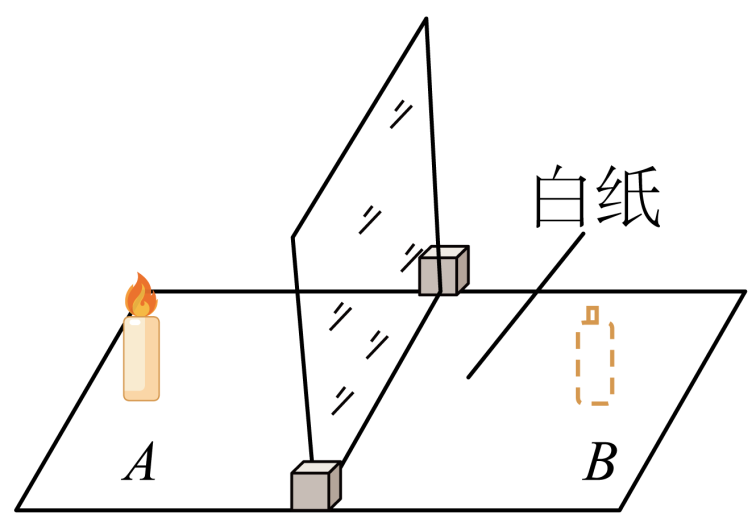

2.像和物的距離可能相等。3.像、物左右相反。設計理念:讓中學生通過觀察圖片、進行討論,對探究的問題作出猜測并說出推測的根據,充分調動中學生的主觀能動性。a.打算多樣器材,讓中學生自主選擇完成實驗:平面玻璃(貼有玻璃膜)、平面鏡、兩個形狀相同的蠟燭、象棋、電池、自制的閃光多彩電筒、方格紙、刻度尺、白紙板等。b.班主任引導中學生設計實驗:(1)怎樣選用器材?(2)怎樣確定像和物的大小關系?(3)怎樣確定像的位置?(4)怎樣比較像和物到鏡面的距離?c.設計完畢,某些組展示設計方案,鼓勵中學生借助身邊的物體展開實驗。3.擬定計劃并設計實驗d.推薦的實驗裝置:如圖像距像物的大小關系第一次第二次e.推薦的設計表設計理念:班主任引導中學生自選實驗器材,通過小組討論解決實驗探究的問題,擬定出實驗方案,通過展示中學生的方案和數據表格,充分彰顯中學生自主學習的能力,肯定中學生在學習過程中獲得的成果。班主任巡視指導,中學生實驗探究,指出分工合作,互相交流。重點指導能力較弱的小組,并提醒紀錄。設計理念:采用中學生分組實驗,強化中學生對平面鏡成像特性的認識,也能暴漏中學生在實驗操作中的不足,加深中學生對知識的理解。5.剖析論證小組展示實驗并在課堂上交流探究結果。

此環節由中學生自己總結物理探究平面鏡成像特點,班主任做適當引導,之后師生共同整理探究結果:(1)像和物到鏡面的距離相等(2)像和物的大小6.交流評估各組之間交流在實驗中遇見的困難,解決的方式,提供自己的成功經驗,找出實驗的不足。5.剖析論證小組展示實驗并在課堂上交流探究結果此環節由中學生自己總結,班主任做適當引導,之后師生共同整理探究推論:(1)像和物的大小相等(2)像和物到鏡面的距離相等(3)像和物體的連線與平面鏡垂直設計理念:班主任引導中學生剖析實驗現象和數據,鍛練中學生學習認知的能力,讓中學生體驗成的喜悅。6.交流評估各組之間交流在實驗中遇見的困難,解決的方式,提供自己的成功經驗,找出實驗的不足。設計理念:中學生通過小組間交流,討論碰到的問題,具體問題具體解決,針對性更強,中學生的利潤更大,對知識的理解會更深。1.我用白紙承接多媒體投影的像,問中學生能不能用白紙承接平面鏡所成的像。認識實像2.借助多媒體從理論上剖析平面鏡成實像設計理念:先讓中學生借助手邊的器材進行試驗使中學生對實像有一個感性的認識,之后理論剖析平面鏡的成像的原理。突破中學生對知識難點把握。即興相聲:照穿衣鏡平面鏡所成的像和物是以鏡面為對稱軸的軸對稱圖形。知識推進設計理念:通過動漫展示加深中學生對平面鏡成像的特性的理解2、利用平面鏡成像特性作A′圖對稱法做出由A發出經平面鏡反射后經過B點的光線平面鏡畫圖1、有關平面鏡反射畫圖光路法1、過A點做平面鏡的垂線2、在垂線上做A點的對稱點A′3、連接A′B兩點作出反射光線4、連接A點和入射點完成光路圖1、過入射點做法線2、量取入射角作出反射光線1、如圖,太陽光與水平地面成30,現今用一平面鏡把太陽光反射到豎直的井底。

畫出平面鏡的位置及鏡面與水平方向所夾的角度大小。推論:45知識遷移升華-----平面鏡畫圖練習2、有一光源S在平面鏡前,經平面鏡的兩束反射光如圖所示,請你依據平面鏡成像的特征確定光源位置,并完成光路圖。課堂訓練中學生代表在黑板上完成平面鏡畫圖,其他中學生在練習本完成,并投影展示部份有代表性中學生的練習作業,和中學生共同糾正作業上出現的問設計理念:先講解平面鏡成像的基本畫圖方式,使中學生把握光學畫圖的基本步驟,中學生在黑板完成隨堂練習,可以及時發覺中學生畫圖的步驟是否正確,投影展示中學生作業,通過做圖痕跡糾正作業中出現的問題,加深中學生對平面鏡成像特性的理解。中學生依據生活經驗列出平面鏡的應用,多媒體播放平面鏡應用事例。l)拿來成像——主要是拿來觀察鼻子不能直接看見的物體,如自己的容貌、姿勢、口腔內臼齒等2)、用來改變光路,按要求控制光的傳播方向。設計理念:通過圖片展示,介紹生活中對平面鏡的應用物理探究平面鏡成像特點,使中學生對平面鏡的應用從感性上升到理智的認知,推進對知識的理解。1、下圖是探究平面鏡成像特性的實驗裝置。(1)用玻璃板取代平面鏡目的(4)使燃起的蠟燭在兩個不同的位置,分別測出物距和像距相等的兩組數據,得出實驗推論之一:“像距與物距相等”。

你覺得這些技巧是否合理?理由是。以便確定像的位置,比較像與物的大小物與像不能重合不合理,試驗次數太少不具有普遍性意義2.在探究平面鏡特征實驗時,將一塊玻璃板豎直架在仍然尺的前面,再取兩段等長蠟燭A和B一前一后豎置于尺子上,燃起玻璃板前的蠟燭A,用嘴巴進行觀察,如圖所示,在此實驗中:(1)尺子的作用是易于比較物與像的關系;(2)兩段等長的蠟燭是為了比較物與像的關系;(3)移去蠟燭B,并在其位置上放一光屏,則光屏上(4)、我們做這一實驗使用的研究方式是到鏡面距離大小不能等效取代法物和像的大小相等平面鏡所成的像是實像物和像到平面鏡的距離相等像與物對鏡面是對稱的4、身高1.6米的朋友站在中學的平面鏡前1米的地方,他在鏡中的像到鏡面的距離是5、一條小河水深10米,天空中一片云朵距離海面大概7000米,小紅見到水底也有一片云朵,她聽到的是真的云朵嗎?看見的是,那水底的云朵距離海面有0.5米1.6米不是白云的像7000米6、如圖是從平面鏡中看見一掛鐘和時針位置,此時的實際時間是(A、8:20B、4:20C、3:40D、8:40方式:(1)逆秒針讀數。

(2)12:00-穿衣鏡讀數=實際時間設計理念:第1題設計主要考察中學生在平面鏡成像實驗中,器材選擇及實驗步驟等相關問題,第2題的設計主要測量中學生對成像特性的把握,第3、4、5、6題的設計主要考察中學生對平面鏡成像知識的靈活運用。(五).布置作業及課后任務:平面鏡成像一、平面鏡成像的特征像和物大小相等像和物到鏡面的距離相等像和物體的連線與鏡面垂直平面鏡所成的像是實像二、平面鏡成像1、虛像2、原理:光的反射三、平面鏡成像的應用1、成像2、改變光路