平面鏡成像試講稿4.3《平面鏡成像》說課稿我試講的內(nèi)容是《平面鏡成像》。《平面鏡成像》是人教版數(shù)學(xué)八年級(jí)第四章光現(xiàn)象第三節(jié)的教學(xué)內(nèi)容。現(xiàn)就教材、教法、學(xué)情、學(xué)法和教學(xué)過程五方面說說對(duì)這節(jié)課教學(xué)的一些構(gòu)想。一、教材1、地位和作用從教材編排看:本節(jié)是在學(xué)習(xí)了光的直線傳播與光的反射的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)認(rèn)識(shí)平面鏡成像,它是前兩節(jié)課知識(shí)的應(yīng)用;另外本節(jié)課中學(xué)生將首次較完整的研究“像”這個(gè)概念,本節(jié)課的一些研究方式和思路,為前面一章研究凸透鏡成像奠定了基礎(chǔ),所以,本節(jié)具有重要的承上啟下作用。為此《平面鏡成像》是這一章的重點(diǎn)內(nèi)容之一,在整個(gè)幾何光學(xué)中也有著非常重要的地位。本節(jié)教材主要安排了一個(gè)《平面鏡成像》的探究實(shí)驗(yàn),這是培養(yǎng)中學(xué)生注重實(shí)驗(yàn)和歸納,提升學(xué)習(xí)能力的好素材。為今后做光學(xué)實(shí)驗(yàn)作了必要的打算。2、目標(biāo)課標(biāo)對(duì)本節(jié)的要求是:通過實(shí)驗(yàn),探究平面鏡成像時(shí)像與物的關(guān)系。按照新課程標(biāo)準(zhǔn)的要求和對(duì)教材的理解。我將此課教學(xué)目標(biāo)定為:1)能說出平面鏡成像的特征2)曉得平面鏡成的是實(shí)像3)通過探究物、像和鏡面二者之間的關(guān)系,展現(xiàn)平面鏡成像中的簡(jiǎn)約對(duì)稱之美,感受克服困難、解決問題的喜悅,增進(jìn)中學(xué)生探求自然奧妙的好奇和欲望。

3、重點(diǎn)和難點(diǎn)按照課程標(biāo)準(zhǔn)的要求,本節(jié)課的重點(diǎn)是:探究并曉得平面鏡成像的特性。難點(diǎn)有兩個(gè):知識(shí)方面實(shí)像概念是一個(gè)難點(diǎn),由于“虛像”比較具象,本身“看得見,摸不著”,這構(gòu)成了本節(jié)的一個(gè)難點(diǎn);而在探究活動(dòng)中因?yàn)橹袑W(xué)生欠缺經(jīng)驗(yàn),思維能力不強(qiáng),預(yù)計(jì)對(duì)于采用兩個(gè)相同的物體,但是用玻璃板代替平面鏡的研究方式倍感不易理解,這就構(gòu)成了本節(jié)課的探究設(shè)計(jì)中的難點(diǎn)。二、學(xué)情剖析平面鏡成像是中學(xué)生在生活中接觸特別多,也是她們?nèi)菀装l(fā)生興趣的現(xiàn)象。加之中學(xué)生正處于從形象思維向具象思維的過渡時(shí)期,對(duì)身邊的事物存在著好奇心,具有強(qiáng)烈的操作興趣,這使本節(jié)課探究活動(dòng)的施行具有了挺好的基礎(chǔ)。另一方面中學(xué)生對(duì)平面鏡成像似乎有一定的感性認(rèn)識(shí),但她們常常容易受生活經(jīng)驗(yàn)的主觀影響,得出一些錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí),比如:她們會(huì)覺得物體離平面鏡越近,物體的像就越大,這是班主任在講課時(shí)要注意的。三、教學(xué)方式我將采用“統(tǒng)放結(jié)合”的半開放處理思路(對(duì)于中學(xué)生理解普遍倍感困難的“虛像”和“虛像的位置”,要“統(tǒng)”;對(duì)于平面鏡成像的其他特征采取“半放”甚至“全放”的方式;所以本節(jié)課將主要采取中學(xué)生自主探究實(shí)驗(yàn)和班主任引導(dǎo)發(fā)覺法以及集體思索法的教學(xué)技巧。教學(xué)輔助手段主要是多媒體講義四、學(xué)法指導(dǎo)通過本節(jié)課的學(xué)習(xí),要使中學(xué)生領(lǐng)會(huì)數(shù)學(xué)學(xué)的基本研究方式之一——科學(xué)探究,讓中學(xué)生從觀察現(xiàn)象入手,在指責(zé)、探究、觀察、討論、交流學(xué)校到知識(shí),培養(yǎng)中學(xué)生良好的思維品質(zhì)。

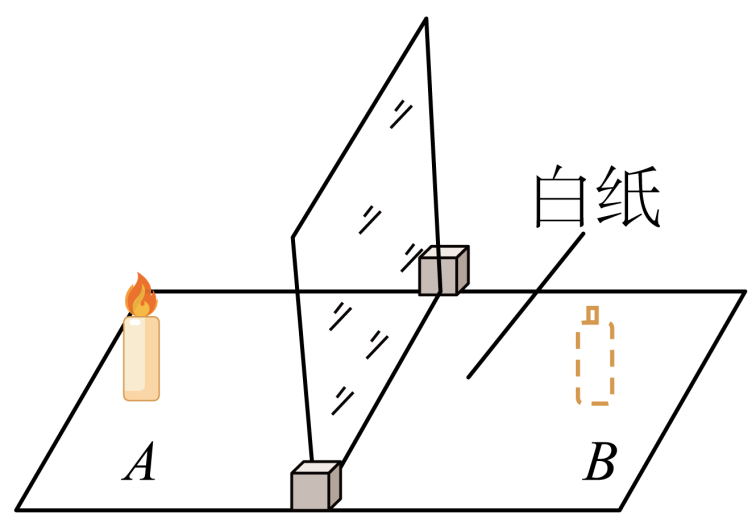

五、教學(xué)過程的設(shè)計(jì)1、引入新課首先我將通過一個(gè)“水淹蠟燭”的實(shí)驗(yàn)引入新課(這一部分時(shí)間大概是5分鐘)實(shí)驗(yàn)桌上豎直放一塊平板玻璃,玻璃前放一只酒杯內(nèi)有一燃起的蠟燭,玻璃前面也放一只酒杯,其內(nèi)沒有放蠟燭。這是我在課前打算好的,提早調(diào)節(jié)好,使中學(xué)生通過玻璃可以清晰地看見前后杯中都有一支“點(diǎn)燃”的蠟燭。往旁邊的杯中倒水,當(dāng)海面漫過燭焰時(shí),發(fā)覺燭焰并沒有熄滅。“為哪些,”這時(shí)中學(xué)生可能猜到是“像”;若果沒有猜到:我就取走旁邊的瓶子,再讓她們觀察,她們會(huì)發(fā)覺在原位置仍能看見一只裝有燃起蠟燭的瓶子(這時(shí)她們會(huì)豁然大悟:原先是“像”~由此引入課題。這樣設(shè)計(jì)的意圖有三:第1迸發(fā)中學(xué)生的好奇心,導(dǎo)致她們的有意注意;第2引入平面鏡、像、物體這種名詞;3為前面在設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)過程中順利突破的將“平面鏡改為玻璃”這一難點(diǎn)做一暗示,起到分散難點(diǎn)的作用。2、組織探究第二個(gè)環(huán)節(jié)我將組織探究平面鏡成像規(guī)律的教學(xué),根據(jù)推測(cè),設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)、進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、再建立實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)、再進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、得出推論的次序進(jìn)行(時(shí)間大概是30分鐘)在板書課題以后,我提出問題:“根據(jù)日常生活經(jīng)驗(yàn)及照穿衣鏡的體會(huì),平面鏡成像有哪些特征呢,”(通過這一問題使中學(xué)生從平面鏡成像的特征角度去認(rèn)識(shí)熟悉而又陌生的平面鏡,因而形成探求的欲望,啟發(fā)中學(xué)生進(jìn)行“猜想”。

)[中學(xué)生經(jīng)過討論、歸納]可能有下述推測(cè):(1)像與物左右相反;(2)物體離平面鏡越近像越大;(3)像與物到平面鏡的距離相等;將這種推測(cè)一一列在附板書上,由于這時(shí)前面探究的課題。在猜測(cè)以后就是引導(dǎo)中學(xué)生擬定計(jì)劃與設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn):這是突破探究過程中難點(diǎn)的關(guān)鍵首先由我提出:“如何來探究像與物的大小關(guān)系呢,”以明晰探究目的[中學(xué)生:思索、討論、分析]在設(shè)計(jì)中,中學(xué)生可能對(duì)“怎樣比較像與物的大小”感到困難,若果是這樣,我將提出啟發(fā)性的問題,“我們?nèi)绾伪容^兩個(gè)物體大小是否相等呢,”、“我們?cè)趺磥肀容^像與物的大小是否相等呢,”再經(jīng)過一番討論,使中學(xué)生明晰關(guān)鍵就是找一個(gè)跟鏡前物體完全相同的物體[替身物體]與像比較。到這兒中學(xué)生就可以進(jìn)行第1次實(shí)驗(yàn)了,在此我也設(shè)了一個(gè)埋伏:朋友們會(huì)在實(shí)驗(yàn)盒發(fā)覺所需的器材:有平面鏡、兩支相同的筆、兩只相同的棋子[注意玻璃板并沒有出現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)盒里]。當(dāng)她們做了一段時(shí)間后我就問:“同學(xué)們成功了嗎,有哪些障礙,”學(xué)生在實(shí)驗(yàn)中會(huì)發(fā)覺:從平面鏡的正面聽到了像,當(dāng)想把“替身物體”放到平面鏡旁邊的像位置上時(shí),從正面只能看到像,看不到替身物體;從平面鏡的反面呢,又只能聽到“替身物體”,而看不見像,所以難以比較像與物的大小。

接著一個(gè)問題:“怎樣能夠同時(shí)看到像和鏡后的“替身物體”,”[中學(xué)生重新深陷思索、分析、討論]此時(shí)可能會(huì)有朋友遭到引入新課時(shí)的“水淹蠟燭”的實(shí)驗(yàn)啟發(fā),想到把平面鏡改為玻璃板做實(shí)驗(yàn),就會(huì)同時(shí)看到像和鏡后的“替身物體”。假如中學(xué)生沒有想到,可以提醒中學(xué)生回想開始時(shí)的實(shí)驗(yàn)。在這兒我使中學(xué)生通過實(shí)驗(yàn)的親身感受,形成認(rèn)知沖突,再聯(lián)系已有信息,解決沖突,使之領(lǐng)會(huì)深刻,突破探究過程中的難點(diǎn)問題。好~現(xiàn)在分發(fā)玻璃板,讓中學(xué)生重新實(shí)驗(yàn),探究出像與物的大小關(guān)系。在得出像與物的關(guān)系后,立刻用多媒體進(jìn)行一個(gè)反饋練習(xí),以糾正中學(xué)生由經(jīng)驗(yàn)得出的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),加深像與物是等大的這一正確推論的印象。在此以后我再提出問題“能否驗(yàn)證平面鏡成像的其他推測(cè)呢,”以引導(dǎo)中學(xué)生進(jìn)行下一步的探究。那些我將放手,讓中學(xué)生進(jìn)行自主實(shí)驗(yàn)探究,班主任巡視指導(dǎo)。實(shí)驗(yàn)后班主任引導(dǎo)中學(xué)生得出正確推論。并進(jìn)行針對(duì)性反饋練習(xí)。加深對(duì)平面鏡成像特性的理解與記憶。進(jìn)而完成本節(jié)教學(xué)的重點(diǎn)。、第三個(gè)環(huán)節(jié)學(xué)習(xí)虛象概念。(時(shí)間大概6分鐘)3我將借助理論剖析、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證等教學(xué)手段把具象化為形象,突破“虛像”這一學(xué)習(xí)難點(diǎn)。首先利用多媒體講義,依照光的反射畫圖,進(jìn)行動(dòng)態(tài)剖析,使中學(xué)生從理論上曉得平面鏡成像是反射光線反向延長(zhǎng)線的交點(diǎn)產(chǎn)生的。

并非實(shí)際光線產(chǎn)生。接著再度演示把蠟燭燃起置于玻璃板前,而且用白紙置于玻璃板前面的“像”的位置上。會(huì)發(fā)覺紙上并沒有像,說明并沒有光抵達(dá)成像的位置,再度證明平面鏡所成的像確實(shí)不是實(shí)際光線相交而成的,使中學(xué)生從實(shí)際中體會(huì)哪些是實(shí)像。到此本節(jié)的新課內(nèi)容學(xué)習(xí)結(jié)束。4、課堂小結(jié):讓中學(xué)生概括本節(jié)課講課內(nèi)容,概括出知識(shí)要點(diǎn),提醒中學(xué)生理解識(shí)記成像特性,并運(yùn)用它解答目標(biāo)中的有關(guān)內(nèi)容。5、布置作業(yè):(時(shí)間大概1分鐘)1、布置課題為〈生活中的穿衣鏡〉這一研究性作業(yè),讓中學(xué)生作有關(guān)的調(diào)查。2、完成課后練習(xí)6、板書設(shè)計(jì)三、平面鏡成像1、平面鏡成像特性:2、面鏡成像原理:(1)像物大小相等;光的反射規(guī)律(2)像與物到鏡面距離相等(3)像與物連線與鏡面垂直以上是我對(duì)《平面鏡成像》教學(xué)設(shè)計(jì)的一些認(rèn)識(shí),有不妥之處請(qǐng)諸位老師批評(píng)見諒。《平面鏡成像》說課稿2一、說教材1、地位和作用:從知識(shí)體系上來看,平面鏡和球面鏡是上一節(jié)光的反射現(xiàn)象的重要應(yīng)用,另外通過本節(jié)課的學(xué)習(xí),中學(xué)生初步構(gòu)建“像”的概念,為進(jìn)一步學(xué)習(xí)凸透鏡成像奠定基礎(chǔ)。2、教學(xué)目標(biāo):(1)知識(shí)與技能:曉得平面鏡成像特性,會(huì)應(yīng)用平面鏡成像特性剖析解釋簡(jiǎn)單的現(xiàn)象。

(2)過程與方式:經(jīng)歷用實(shí)驗(yàn)探究平面鏡成像特性的過程,重點(diǎn)培養(yǎng)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)和觀察比較得出推論的能力。(3)情感心態(tài)與價(jià)值觀:平面鏡和球面鏡在生活中應(yīng)用很普遍,可以解決好多生活中的問題,因而迸發(fā)學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)知識(shí)的興趣。3、教學(xué)重點(diǎn):平面鏡成像特性的探究過程。4、教學(xué)難點(diǎn):探究平面鏡成像特性的過程中,實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)與操作。二、說教法:等效取代法、數(shù)據(jù)歸納法三、說學(xué)法:數(shù)據(jù)歸納法四、說學(xué)情:關(guān)于平面鏡成像,中學(xué)生既熟悉又好奇,對(duì)平面鏡成像特性懷有強(qiáng)烈的探究心愿,這是中學(xué)生呢個(gè)學(xué)好本節(jié)的基礎(chǔ),而且普通的平面鏡只能看見穿衣鏡里的像,卻不能找到像,這為研究像的特性帶來了很大困難。五、教學(xué)設(shè)計(jì):本節(jié)課從觀察平面鏡中的像,到找到像,但是研究像的特性,最后得出推論。本節(jié)課的設(shè)計(jì),力求從中學(xué)生的認(rèn)知規(guī)律開始研究,探究過程邏輯性強(qiáng),實(shí)驗(yàn)的推論得出自然。讓中學(xué)生真正發(fā)覺平面鏡成像的特性,感遭到化學(xué)與生活的聯(lián)系密不可分,感受平面鏡成像中對(duì)稱的美。六、教學(xué)過程:新課引入:本課題的引入,我們力求新奇而又熟悉的原則,給中學(xué)生一個(gè)學(xué)習(xí)平面鏡的興趣和動(dòng)力。因此,我們開始想用水澆蠟燭不滅的實(shí)驗(yàn)引入,而且這個(gè)實(shí)驗(yàn)?zāi)銈兌际煜ぃ瑳]有哪些新意,最后想到了魔盒實(shí)驗(yàn)了,我們自己動(dòng)手加工了大木架,盡管粗超了些,并且療效還是可以的,達(dá)到了我們的目的,喚起了學(xué)習(xí)平面鏡的興趣。

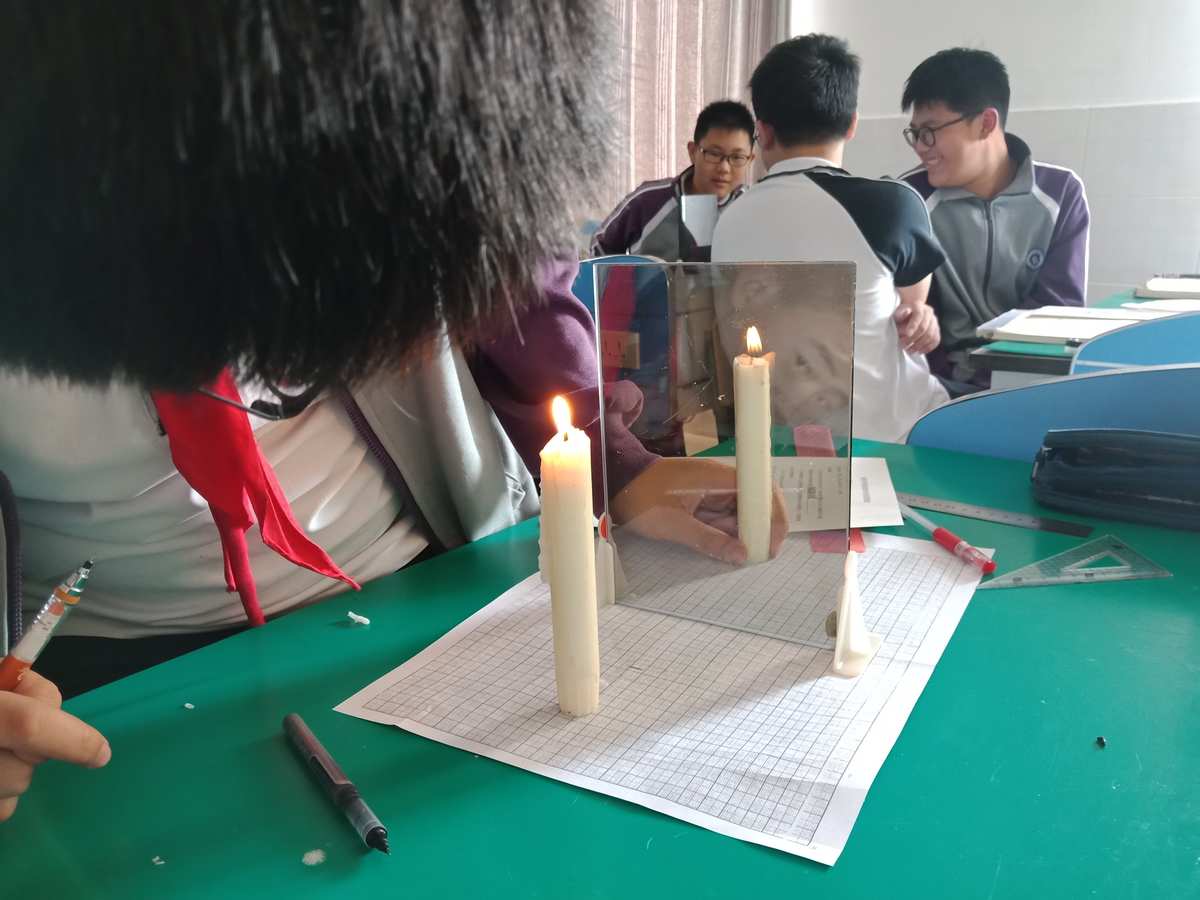

進(jìn)行新課:本節(jié)課的知識(shí)點(diǎn)可以分為三個(gè)藍(lán)籌股,第一是探究平面鏡的特性,第二是成像原理;第三是球面鏡。第一個(gè)知識(shí)點(diǎn)成像特性是本節(jié)課的重點(diǎn),實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)又是難點(diǎn)。在突破該難點(diǎn)時(shí),根據(jù)中學(xué)生的認(rèn)知規(guī)律一步步點(diǎn)播引導(dǎo),最后自然的得出推論。由于中學(xué)生在生活中對(duì)平面鏡很熟悉,先讓中學(xué)生判定那個(gè)圖片是這個(gè)中學(xué)生的像,按照她們選擇答案不一致,迸發(fā)矛盾,提升研究平面鏡的興趣和欲望。說明你們對(duì)平面鏡成的像還不清楚,須要進(jìn)一步研究。帶著以上的問題讓中學(xué)生觀看穿衣鏡里的像有哪些特征,中學(xué)生肯定會(huì)認(rèn)真觀察、研究自己想得到的答案。對(duì)于中學(xué)生的推測(cè)可能會(huì)出現(xiàn),像的大小、像的位置、像的倒正、虛實(shí)、左右相反等問題。并且在處理上我們只處理像的大小、位置、虛實(shí)問題。由于像的倒正、左右相反等問題在實(shí)驗(yàn)中都很清楚的找到推論。在探究像的大小問題時(shí),沒有先給他玻璃板,而是根據(jù)中學(xué)生的認(rèn)知規(guī)律,先給他平面鏡去比較像和物的大小問題。等中學(xué)生遇見課困難,碰了壁,再引導(dǎo)到玻璃板上來,用玻璃板再去找像,讓中學(xué)生親身體會(huì)這些代替法的用處。在這兒我追問了一句:“重合代表了哪些”讓中學(xué)生真正懂得像和物的大小關(guān)系。玻璃板前面的物體的位置也就是像的位置了。這樣探究像的大小、位置等問題的思路就明晰了。

在實(shí)驗(yàn)器材的問題上,教材中都是用蠟燭作為被研究的物體,由于蠟燭火焰明亮并且有動(dòng)感,并且用蠟燭變得太傳統(tǒng)了,沒有新意,但是再確定像和物的位置時(shí)還要畫圓找圓心。這樣比較麻煩,浪費(fèi)時(shí)間。又由于本節(jié)課又是參評(píng)課,我們力求創(chuàng)新,實(shí)驗(yàn)療效顯著,實(shí)驗(yàn)操作便捷的原則,加工了帶基座的鋼筆,在橡皮塞中間打一個(gè)小孔,把鋼筆尖向上插入上面和頂部向平,找倒像的時(shí)侯只要把鋼筆向上一按就做好了標(biāo)記,這樣既簡(jiǎn)約又便捷。并且再實(shí)驗(yàn)中還是遇見了沒有想到的困難。因?yàn)槠胀úAО宄上癔熜Р睿灰卓匆姴AО迩懊娴南瘛_@時(shí)有好多老師還是主張用蠟燭,而且我覺得,舍棄鋼筆用蠟燭很可惜。這時(shí)我們就想在玻璃上下工夫,開始在玻璃上貼太陽膜,療效還是不理想,最后想到了用鍍膜玻璃,這樣療效還是比較顯著的,達(dá)到了我們的目的。中學(xué)生在明晰了實(shí)驗(yàn)器材后,根據(jù)昨晚的思路進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)束后面對(duì)的是一組數(shù)據(jù),這時(shí)我沒有立即讓中學(xué)生說出自己的推論。而是引導(dǎo)中學(xué)生觀看表格中的2、3列和2、4列,面對(duì)那些數(shù)據(jù),中學(xué)生動(dòng)腦把這種數(shù)據(jù)進(jìn)行加工處理,弄成自己真正的推論。對(duì)于實(shí)驗(yàn)的推論中,我們沒有明晰像的倒正、相反等問題的具體推論。由于這種問題很簡(jiǎn)單,實(shí)驗(yàn)中或生活中照照穿衣鏡就行的問題,沒有必要非再一步步推測(cè)探究。

在處理像的虛實(shí)問題時(shí),我利用一張硬紙板,分別接受投影機(jī)的像和玻璃板成的像,讓中學(xué)生真正感受虛像和實(shí)像的區(qū)別,為之后學(xué)習(xí)凸透鏡成像,打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在處理第二個(gè)知識(shí)點(diǎn)-----成像原理時(shí),采用作圖的方法,把直線傳播的圖和平面鏡反射的圖置于一起進(jìn)行比較。便于理解成像的原理。我們省略掉了平面鏡的應(yīng)用的知識(shí)。原先的教材中都有潛望鏡和街舞鏡的應(yīng)用。因?yàn)闀r(shí)間的問題,把它作為刻下了解的內(nèi)容。在處理第三個(gè)知識(shí)點(diǎn)-----球面鏡時(shí),先讓中學(xué)生觀看凹、凸面鏡的事例,之后思索它們有哪些作用,說出自己的觀點(diǎn)。最后我們?cè)O(shè)計(jì)了平行光源,分別用凹、凸面鏡演示它們對(duì)光的作用,該實(shí)驗(yàn)療效行象、直觀。中學(xué)生才能真正把握它們的作用和用途。反正,本節(jié)課根據(jù)中學(xué)生的認(rèn)知規(guī)律,層層點(diǎn)播引導(dǎo),中學(xué)生自己設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn),把握了平面鏡成像的特性和應(yīng)用,實(shí)驗(yàn)器材新穎、實(shí)驗(yàn)療效顯著、實(shí)驗(yàn)推論得出自然,達(dá)到了我們預(yù)期的學(xué)習(xí)目的。并且因?yàn)槌踔兄袑W(xué)生剛才學(xué)習(xí)數(shù)學(xué),對(duì)科學(xué)探究的環(huán)節(jié)不清楚,實(shí)驗(yàn)具有忙亂性。小組內(nèi)外合作交流討論還不夠充分熱烈,沒有完全放開。沒有真正成為做課堂的主人。另外因?yàn)槲倚?shù)學(xué)組水平有限,不當(dāng)之處請(qǐng)求你們給與見諒。平面鏡成像教學(xué)反省一、教材處理:《平面鏡成像》是人教版數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)教材八年級(jí)下冊(cè)第二章第三節(jié)的教學(xué)內(nèi)容。

平面鏡成像是光的反射的重要應(yīng)用,是光現(xiàn)象中很重要的一部份內(nèi)容。平面鏡成像的現(xiàn)象在生活中時(shí)常看到,中學(xué)生對(duì)此并不陌生,也很感興趣,但對(duì)成像規(guī)律和特性常常逗留在感性認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上,缺少較理智的認(rèn)識(shí)和科學(xué)的探究。教材在處理這部份內(nèi)容時(shí),突出了以下幾點(diǎn):1、突出中學(xué)生的自主探究。基于初中中學(xué)生探究基礎(chǔ)和知識(shí)儲(chǔ)備實(shí)際情況,教材直接給出了定位像的方式,在此基礎(chǔ)上,要求通過中學(xué)生的自主學(xué)習(xí),探究平面鏡成像的位置和大小特性。而且通過課后作業(yè)的方式布置了探究凸面鏡和凹面鏡成像特性的任務(wù),把課內(nèi)探究和課外探究有機(jī)地結(jié)合在一起。2、本課主要圍繞科學(xué)家在科學(xué)探究時(shí)從問題?實(shí)驗(yàn)?問題?實(shí)驗(yàn)?推論的過程。教學(xué)中班主任要合理引導(dǎo),避免出現(xiàn)中學(xué)生盲目探究,在中學(xué)生碰到問題時(shí),班主任要在思索方向上給予啟發(fā)、點(diǎn)拔,最后還是由中學(xué)生自己去思索,自己去解決。二、教學(xué)方式的處理:在《平面鏡成像》教學(xué)過程中,我采用了溫故知新?激趣指責(zé)?實(shí)驗(yàn)探究?互動(dòng)研討?剖析解疑?反饋練習(xí)?應(yīng)用提升的教學(xué)程序。中學(xué)生對(duì)平面鏡成像的特征有好多感性認(rèn)識(shí),每一位朋友都能說出一些,在朋友交流過程中,我不失時(shí)機(jī)的提出如何借助桌上的器材,設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證各自的觀點(diǎn)想法,引導(dǎo)中學(xué)生進(jìn)行實(shí)驗(yàn),因?yàn)槠匠O少進(jìn)行分組實(shí)驗(yàn),加上過低恐怕中學(xué)生的能力,相當(dāng)一部份中學(xué)生剛開始無從下手,只在左顧右盼,不知怎么做。

在實(shí)驗(yàn)中我覺得中學(xué)生的思維能力、解決問題能力、動(dòng)手能力較差,須要老師更多的指導(dǎo),須要?jiǎng)?chuàng)設(shè)更多的機(jī)會(huì),培養(yǎng)她們探究能力、創(chuàng)新能力、動(dòng)手能力,更好的彰顯新課標(biāo)理念。平面鏡所成的像是不能呈現(xiàn)在光屏上的,是實(shí)像,作為本節(jié)課的難點(diǎn)之一,中學(xué)生不易理解,通過設(shè)計(jì)中學(xué)生容易答出三個(gè)問題進(jìn)行引導(dǎo),加上后面?zhèn)淇贾泄饴穲D的畫法為突破中學(xué)生理解平面鏡成實(shí)像這一難點(diǎn)打下基礎(chǔ),在課上我又通過演示,讓中學(xué)生自己在鏡后放一張白紙作為光屏,從邊上看屏上有沒有像,和平常投影儀屏上的像進(jìn)行比較,使中學(xué)生明白虛像和實(shí)像區(qū)別,針對(duì)中學(xué)生平常的認(rèn)識(shí)“人離穿衣鏡越遠(yuǎn),像越小”,讓中學(xué)生設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行鑒別,挺好的糾正原先的錯(cuò)誤觀點(diǎn)。三、不足之處1.對(duì)基礎(chǔ)差的中學(xué)生關(guān)注不夠,她們?cè)诤献魈骄康倪^程中遇見的困難會(huì)好多,但是因?yàn)樵谡n堂上須要面對(duì)的是大多數(shù)中學(xué)生,另外在課堂上時(shí)間有限也是一個(gè)誘因,若果是大班制講課這個(gè)問題就解決了。2.對(duì)于錯(cuò)誤的處理方式須要建立,在之后的教學(xué)中要鼓勵(lì)中學(xué)生發(fā)覺錯(cuò)誤、糾正錯(cuò)誤。3(在得出實(shí)驗(yàn)推論后,我又試著問朋友不僅昨天的實(shí)驗(yàn)推論,你能夠提出哪些問題,還有哪些猜測(cè)。此時(shí)中學(xué)生普遍提不出問題,表現(xiàn)為思維漏電。能夠提出有價(jià)值的問題是評(píng)判一個(gè)人有無創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志,好多中學(xué)生習(xí)慣于老師的包辦替代,他只是一名觀眾。

在今后的教學(xué)中,要更多的考慮如何培養(yǎng)中學(xué)生提出有價(jià)值問題的能力、動(dòng)手能力,讓中學(xué)生帶著問題走入課堂,帶著更深刻甚至更多問題走出課堂,不能把中學(xué)生培養(yǎng)成被動(dòng)的、吸收知識(shí)的馴服的工具。四、成功之處通過本次課的教學(xué)和課后中學(xué)生反映的情況來看,中學(xué)生對(duì)本節(jié)課的整體內(nèi)容把握的還是比較好的。在基礎(chǔ)知識(shí)方面,你們都能對(duì)實(shí)驗(yàn)的過程有挺好的理解,對(duì)于實(shí)驗(yàn)的目的也十分清楚,才能挺好的借助此次實(shí)驗(yàn)來解決實(shí)際練習(xí)時(shí)遇見的問題。在學(xué)習(xí)技能方面,朋友們把握了一種重要的實(shí)驗(yàn)技能——替代法,曉得了在適當(dāng)?shù)臅r(shí)侯可以借助已有的知識(shí)和已把握的技能更好的處理學(xué)習(xí)中遇見的問題和麻煩,適當(dāng)?shù)臅r(shí)侯,用簡(jiǎn)單明了的操作來替換復(fù)雜困難的操作,用簡(jiǎn)單明了的問題取代復(fù)雜困難的問題。在情感心態(tài)方面,朋友們通過此次學(xué)習(xí),明白了學(xué)習(xí)過程中應(yīng)當(dāng)是一個(gè)團(tuán)結(jié)協(xié)作,共同努力達(dá)到目的的過程平面鏡成像說課課件,感受到了合作的快樂一、活用教材,擴(kuò)寬科學(xué)探究的空間首先,以“玩穿衣鏡”導(dǎo)入激趣,創(chuàng)設(shè)探究情景,以中學(xué)生常見“鏡子成像”的現(xiàn)象,引導(dǎo)中學(xué)生大膽指責(zé),集體討論釋疑,以分組實(shí)驗(yàn)鼓勵(lì)中學(xué)生大膽操作,仔細(xì)觀察,深入探究“物體與像”的關(guān)系。其次,將教材中的“觀察一”、“觀察二”進(jìn)行有機(jī)合并,通過中學(xué)生動(dòng)手實(shí)驗(yàn),體會(huì)探究的樂趣。

第三,恰當(dāng)運(yùn)用教案,迸發(fā)中學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,培養(yǎng)中學(xué)生的動(dòng)手操作能力。二、放手探究,培養(yǎng)中學(xué)生的科學(xué)素質(zhì)科學(xué)教學(xué)要以中學(xué)生為主體,以探究為核心。我在本課的教學(xué)中充分彰顯了這一理念。課堂上我捉住中學(xué)生好奇、好玩、好動(dòng)的心理,放手讓中學(xué)生進(jìn)行實(shí)驗(yàn)平面鏡成像說課課件,給中學(xué)生提供了科學(xué)探究的機(jī)會(huì),保證中學(xué)生的探究時(shí)間,讓中學(xué)生親自體會(huì)“物體成像”的過程,使中學(xué)生在獲得知識(shí)的同時(shí),更提高了科學(xué)探究的能力,科學(xué)素質(zhì)得到全面的提升。三、聯(lián)系實(shí)際,強(qiáng)化科學(xué)與生活的結(jié)合