教學課題:§3-1運動與靜止

課時:課時

教學目標:

一、知識與技能:

1、知道哪些是機械運動;

2、知道運動和靜止都是相對與參照物而言的;

3、知道自然界中的機械運動類型。

二、過程與方式:

1、通過剖析機械運動現象培養中學生的觀察能力和初步剖析問題的能力。

三、情感、態度和價值觀:

1、通過列出運動相對性在生活、科技、電影、文學等方面的應用,迸發中學生對化學的興趣。

2、通過對參照物的選定不同來啟發中學生:看待事物應從多個角度剖析。

教學重點:學會描述機械運動

教學難點:運動和靜止的相對性

教具:教案等

教學過程:

第三章物質的簡單運動

§3-1運動與靜止

一、運動的世界

通過現實生活中的例子讓中學生體驗到我們生活的宇宙每時每刻都在運動,我們就生活在運動的世界里。

對于這種現象,我們能夠用一句話加以概括?

推論:宇宙中一切物體都在運動。運動是宇宙中的普遍現象。

二、機械運動

我們早已認識到了運動是宇宙中的普遍現象。下邊老師和朋友們一起對上面所舉的反例中物體運動的共同特點進行歸納。用科學的語言對這種運動進行描述。

問題:

1、在朋友們眼中,球場上什么物體是運動的,什么物體是靜止的?

2、運動的物體有哪些特征?靜止的物體有哪些特征?

在數學學里,我們把物體位置的變化稱作機械運動。

后面所舉反例中物體運動的共同特點是運動時,它們的位置都發生了變化,它們進行的是機械運動。

三、參照物

1、問題:小明在街邊看到路上車輛飛快的從他面前駛過,車上的司機看旅客認為他不動,看小明,卻認為小明在身旁運動。司機為何會這樣覺得呢?

中學生追憶類似的場景:搭乘在公共車輛上時,看街邊同方向行駛的單車,認為它們都在向退后。再瞧瞧同車的乘客都認為她們沒有動,為何會有這樣的覺得呢?

由此我們可以曉得:要描述物體的運動,要確定一個標準,與這個標準比較,描述物體如何運動。這個被選作標準的物體人們把它稱作參照物。

2、學生自己舉例描述某一物體的運動情況,瞧瞧各是以哪些物體作為參照物。

3、讓中學生做下邊的實驗:把課本平放到桌上,課本上放一個筆筒,促使課本使它沿桌面緩緩聯通,讓中學生思索問題:

(1)選定桌子作標準,筆筒和課本是運動的還是靜止的?(運動)

(2)選定課本作標準,筆筒、課桌是運動的還是靜止的?(筆筒是靜止的,桌子是運動的)

(3)選定筆筒作標準,桌子和課本是運動的還是靜止的?(桌子是運動的,課本是靜止的)

討論:描述物體的是運動和靜止,與所選擇的參照物有關。參照物可以按照須要來選擇。假如選擇的參照物不同,描述同一物體的運動時,推論也不一樣。

由以上討論我們曉得,物體的運動和靜止是相對的。為了便捷,我們常用地面作參照物。

4、讓中學生閱讀課文第四自然段,之后討論為何會形成"錯覺"。

形成錯覺的緣由是以行駛的列車作為參照物物體運動的快慢教學反思,觀察者所搭乘的列車與作為參照物的列車的位置關系隨作為參照物的列車的行駛而發生變化,認為觀察者所搭乘的列車發生了運動。

5、讓中學生回答上面所提出的問題:

(1)行人看路上行駛的車輛,一般是以橋面或街邊不動的建筑物為參照物,相對于參照物,車輛的位置在不斷地變化,所以觀察者就認為車輛在運動;

(2)車上的司機看旅客認為他不動,是以車輛為參照物,旅客相對于車輛,位置沒有發生變化,因而認為旅客不動。

(3)在行駛的車輛上看街邊的行人和同方向行駛的單車,觀察者常常習慣于以車輛為參照物,相對于車輛,街邊的行人和同方向行駛的單車與車輛的距離越來越大,所以物體運動的快慢教學反思,觀察者就認為行人和單車向相反的方向運動。

6、看課本

問題:運動和靜止是相對的,以同樣快慢、向同一方往前進的貨車和聯合收割機以哪些參照物它們是運動的,以哪些為參照物,貨車或聯合收割機是靜止的。為何?

討論:以田野或(地面)為參照物它們都在運動,貨車和聯合收割機相對于以田野或(地面)的位置關系不斷變化;貨車以聯合收割機、聯合收割機以貨車為參照物它們是相對靜止的,它們以同樣快慢、向同一方往前進時相對位置關系不發生變化。

從這個反例我們可以看見以同樣快慢、向同一方往前進的物體以它們中任何一個為參照物,則另一個相對靜止。

7、閱讀課文,想想,對于不同的參照物,各個物體是在運動還是靜止?

討論交流:宇航員在艙外工作時,宇航員相對于航天客機和航天客機相對于宇航員(以同樣快慢、向同一方往前進)是靜止的,以月球為參照物,宇航員是運動的;加油機向戰斗機加油時,加油機相對于戰斗機和戰斗機相對于加油機(以同樣快慢、向同一方往前進)是靜止的,戰斗機和加油機相對于地面是運動的;搭乘觀景扶梯向外型看時,旅客隨扶梯升降,扶梯上升時與地面及附近景物的距離減小,以扶梯為參照物,認為地面及附近景物在增長;扶梯增長時與地面及附近景物的距離增大,以扶梯為參照物,認為地面及附近景物在上升。

布置作業:

P401~3

練習冊本節練習

板書設計:

第三章物質的簡單運動

§3-1運動與靜止

一、參照物

二、機械運動

三、運動的分類

教學反省:

新一輪課程變革將“從生活邁向化學,由化學邁向社會”作為化學教學的基本理念。在本課設計中,我從身邊的反例入手,設計了一系列活動讓中學生參與,在參與過程中培養中學生的觀察能力、分析問題和解決問題的能力。感受化學知識的價值,體驗學習成功的樂趣,提升學習數學的興趣。

教學課題:§3-2探究--比較物體運動的快慢

課時:課時

教學目標:

一、知識與技能:

1、知道物體運動快慢用速率表示

2、知道國際單位制中速率的單位是m/s

3、能用速率公式v=s/t進行簡單的估算

4、初步了解用路程——時間圖象描述勻速直線運動

二、過程與方式:

1、通過“比較物體運動快慢”的方式構建速率概念的過程,使中學生感受科學研究的通常方式——控制變量法

2、通過勻速直線運動圖象的學習曉得速率圖象是描述物體運動的一種方式

三、情感、態度和價值觀:

1、通過比較物體運動快慢的探究活動,使中學生感受化學的嚴謹和辨證思想

2、通過勻速直線運動圖象的學習,使中學生感受物理方式在化學中的應用

教學重點:比較物體運動快慢的探究過程、速度的概念.

教學難點:速率定義的導入、速度圖象.

教具:中學生分組實驗器材(貨車、斜面、停表、刻度尺)

動漫《百米賽跑比較運動的快慢》.

教學過程:

§3-2探究--比較物體運動的快慢

一、比較物體運動快慢的探究過程

提出問題:假若請兩名同事進行慢跑大賽,其它朋友們觀察:怎么判別誰跑得快?如何比較?

中學生觀察、討論產生兩個方案。

方案一:相同路程,看誰先到終點;

方案二:相同時間,看誰跑得更遠。

設計探究方案:

通過討論,使朋友們明晰,比較物體運動快慢的方式有兩種:

進行實驗與搜集證據

中學生A中學生B中學生C

路程/m

時間/s

中學生分組探究,班主任指導。

交流討論

二、速度

1、定義:物體在單位時間內所通過的路程。

2、定義式:v=S/t

3、單位:m/s(國際單位)km/h(常用單位)

4、物理意義

5、課堂訓練:

例1:甲行走速率為1m/s,乙遛彎速率為1km/h,甲、乙二人的速率誰大誰小?

例2:“神舟八號”返回地面時,儀器檢測到:主傘打開后,返回艙平穩勻速地增長,其中在距地面6000m到2000m過程中,共用時500s,返回艙的速率是多少?

例3:一輛車輛在平直道路上勻速行駛,速率為10m/s,你能在表中完成車輛的路程——時間數據嗎?并在座標圖上先描點再連線畫出路程——時間圖像。(說明勻速直線運動)

課堂小結:

1、你學到了哪些知識?

2、你學會了哪些方式?

3、你還有哪些收獲?

4、你有哪些建議嗎?

布置作業:

P431~2

練習冊本節練習

板書設計:

§3-2探究--比較物體運動的快慢

一、速度

二、速度的估算

1、公式

2、單位

三、運動的分類

1、直線運動

2、曲線運動

教學反省:

本節課設計為一個大探究,滲透了科學探究的提出問題、制定計劃與設計實驗、進行實驗與搜集證據、分析與論證等環節,力圖較全面的培養中學生的科學探究能力,指出讓中學生在過程中體驗、在過程小學習科學方式,努力提升中學生的科學素質.

另外,圖象法的學習滲透了物理方式在數學中的應用,提升了中學生的剖析能力.

教學課題:§3-3平均速率與瞬時速率

課時:課時

教學目標:

一、知識與技能:

1、知道用平均速率描述變速直線運動快慢;

2、初步了解平均速率是表示物體在某一段時間內或某一段路程內的平均快慢程度;

3、初步了解瞬時速率是表示運動物體在某一位置或某一時刻的快慢程度;

二、過程與技巧:

1、使中學生感受做變速運動物體的加速、減速運動過程,構建解決運動問題先畫示意圖明晰化學過程的習慣.

三、情感、態度和價值觀:

1、通過平均速率的學習養成化學知識與實際相聯系的意識和習慣,在實際化學情境中感受化學過程、學習數學知識.

教學重點:公式v=s/t及s=vt、t=s/v的運用、平均速率的化學意義

教學難點:公式v=s/t及s=vt、t=s/v的運用、平均速率的化學意義

教學過程:

§3-3平均速率與瞬時速率

一、1.備考提問

比較物體運動的快慢,須要用到幾個數學量?

常見的比較方式有什么?

做勻速直線運動的物體快慢是否變化?

觀看動漫:

田中勻速行駛的拖拉機、傳送帶上物體的運動

正在降落的客機

正在加速的賽車

被擊的打出去的高爾夫球

問:那些物體做哪些運動?

⑴.觀看錄象:公共車輛在直路上啟動、加速、到站前減速、停止后旅客上下車;

之后再啟動前進------.

問:我們坐車輛由天安門去圓明園,人們對于車輛在路程中因為等紅燈、乘客上下車或因為路況而時速的變化等細節是非常關心嗎?

人們關注的是車輛在全程中總共用了多少時間.

借助車輛經過的總路程和總時間估算出的車輛的速率應稱作哪些速率?怎樣去理解?

⑵.組織中學生討論交流

⑶.給出行駛的總路程和所用時間,估算車輛的平均快慢程度,給出平均速率公式.

板書:v=s/t

⑷.例題1:列車沿滬寧線從上海站至成都全程498km,行駛4.5h,列車的平均速率是多大?

剖析:公式的正確運用、單位正確換算.

v=s/t=498km/4.5h=110.7km/h

例題2:車輛在出廠前要進行測試.某次測試中,先讓車輛在模擬大路上以8m/s的速率行駛500s,緊接著在模擬道路上以20m/s的速率行駛100s

求:(1)該車輛在模擬大路上行駛的路程.

(2)車輛在此次整個測試過程中的平均速率.

剖析:(1)使中學生熟悉公式s=vt及

t=s/v的應用.

(2)使中學生把握平均速率的正確求法,防止出現把速率求平均值做為全程的平均速率,真正理解平均速率的化學意義.

(3)培養中學生畫物體運動過程示意圖的能力,并正確標志.

解:(1)s1=v1t1=8m/s×500s=4000m

(2)s2=v2t2=20m/s×100s=2000m

v=s總/t總=(s1+s2)/(t1+t2)

=(4000m+2000m)/(500s+100s)

=10m/s

(5)結合課本列表,讓中學生熟悉常見物體的運動速率,非常是單車、人步行的速率,理解它們的數學意義.

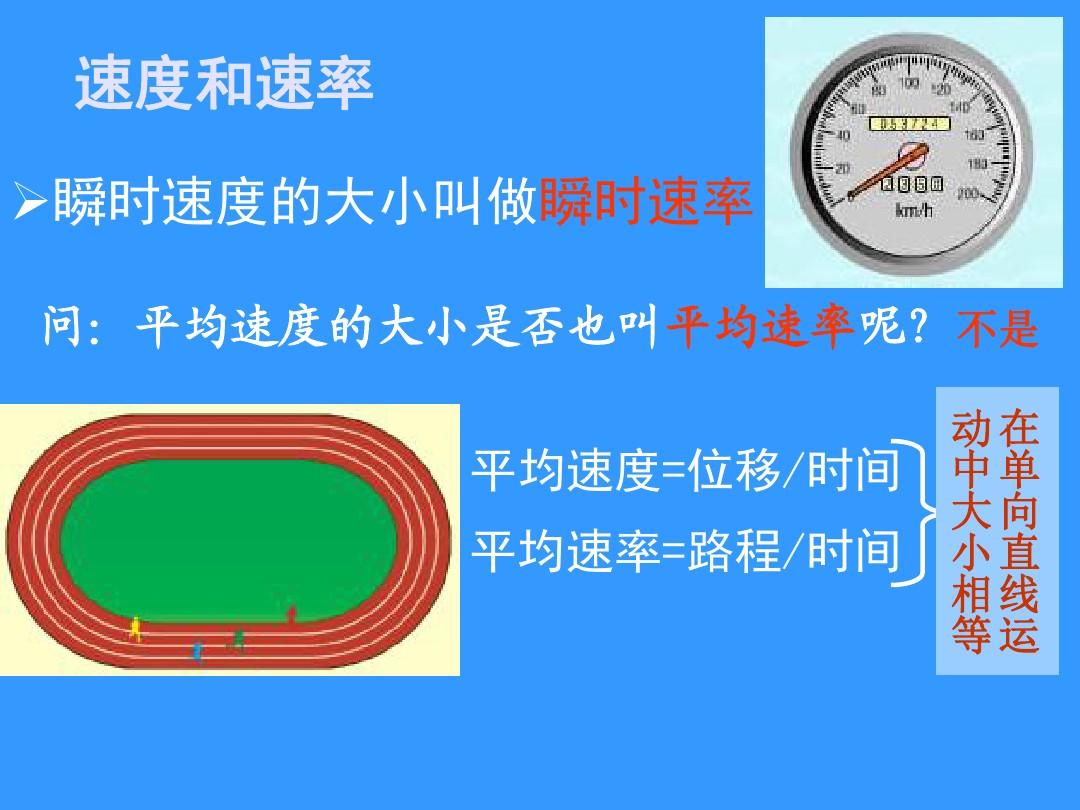

(6)觀看車輛的車速表,

問:指針所顯示的速率是車輛的平均速率還是車輛在某個頓時的速率?

講解瞬時速率的定義及與平均速率的區別.

(7)討論:

勻速直線運動中瞬時速率與平均速率的關系.

布置作業:

P451~2

練習冊本節練習

板書設計:

§3-3平均速率與瞬時速率

一、平均速率

v=s/t

二、瞬時速率

教學反省:

教學課題:§3-4平均速率的檢測

課時:課時

教學目標:

一、知識與技能:

1、學會使用停表和刻度尺正確地檢測時間、距離,并求出平均速率

2、加深對平均速率的理解

二、過程與方式:

1、掌握使用化學儀器——停表和刻度尺的基本技能

2、體會設計實驗、實驗操作、記錄數據、分析實驗結果的總過程

3、逐步培養中學生學會寫簡單的實驗報告

三、情感、態度和價值觀:

1、通過實驗迸發中學生的學習興趣,培養中學生認真仔細的科學心態,正確、實事求是記錄檢測數據的嚴謹作風

教學重點:會用停表和刻度尺測運動物體的平均速率

教學難點:記時,勾畫表格

教具:停表、卷尺、小紅旗

教學過程:

§3-4平均速率的檢測

備考:

(1)物體如何的運動稱作勻速直線運動?

(2)物體如何的運動稱作變速運動?

(3)如何簡略地描述物體的變速運動?

物體順著直線快慢不變的運動叫勻速直線運動,因而,物體做勻速直線運動時其速率應當是一個定值,與路程的大小和時間的長短無關,所以不能將v=s/t理解為v與s成反比,與t成正比。

2、在中學生討論的基礎上班主任進行小結:

變速運動可以用v=s/t來估算,s是物體通過的某一段路程,t是物體通過這一段路程所用的時間,求出的v就是物體通過這一段路程的平均速率。

估算生活中的平均速率

依照火車時刻表查詢行程、運行時間。估算火車的平均速率。

實驗:

觀察停表,各表針在轉動時,每位刻度代表多少分鐘?多少秒?

測你正常行走的平均速率,須要檢測什么量?如何估算?

1.分組.每組起碼6人

2.測距離

指導中學生量出30m的路程,每隔10m做一記號,并站上一位記時員

3.指導每組選出一名發令員,一名被測選手,一人負責記錄

4.一人檢測完畢,按次序輪換角色,被測朋友也可短跑或慢跑.

指導中學生設計數據表格,估算出平均速率.

夸獎做實驗認真、數據處理好的朋友,鼓勵中學生提出問題并嘗試解答.

布置作業:

寫出實驗報告

練習冊本節練習

板書設計:

§3-4平均速率的檢測

檢測正常行走、競走和慢跑的平均速率