我們曉得,核衰變是不穩(wěn)定的原子核自發(fā)形成的轉變,轉變后的原子核成為穩(wěn)定的原子核。據(jù)悉,穩(wěn)定的原子核也能轉弄成不穩(wěn)定的原子核,不過這些轉變不能自發(fā)形成,只能通過原子核反應能夠實現(xiàn)。

11.7.1核反應及其分類

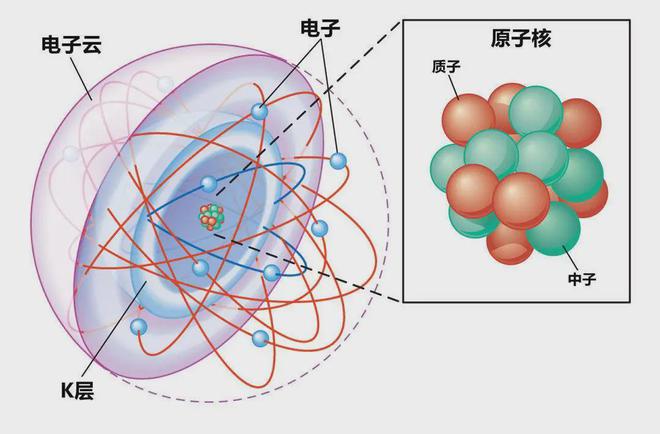

原子核與原子核,或則原子核與其他粒子(中子、γ光子等)之間的互相作用所造成的各類變化稱為核反應。核反應式通常可表示為

勘察技術工程學

式中A表示靶核;a表示入射粒子;B表示剩余核;b表示出射粒子(可以有多個)。上述反應過程也可簡成A(a,b)B。若果只考慮入射粒子和出射粒子,這一反應也常稱為(a,b)過程。

比如,用30MeV的α粒子(即)轟擊60Ni,其反應為

勘察技術工程學

可縮寫為60Ni(α,pn)62Cu。

核反應釋放的能量,稱為反應能,用符號Q表示。若果將反應能考慮進去,則(11.7-1)式可寫成

勘察技術工程學

Q>0,為放能反應;Q

目前已知的核反應有1500多種,我們可以從不同的角度對它們進行分類:

1)按出射粒子的優(yōu)缺,可分為:

a.核散射。是出射粒子與入射粒子相同的核反應,又可分為彈性散射和非彈性散射兩類。

彈性散射是指散射前后體系的總動能相等,原子核內(nèi)部能量不發(fā)生變化的核散射,可表示為A(a,a)A。諸如,質(zhì)子被碳核散射后,碳核仍處于能級,核反應為12C(p,p)12C。

非彈性散射是指散射前后體系的總動能不相等,而原子核內(nèi)部能量發(fā)生了變化的核散射。最常見的反應為A(a,a′)A*,出射粒子a′比入射粒子a的能量低,剩余核A*處于迸發(fā)態(tài)。諸如質(zhì)子被碳核散射后,碳核處于迸發(fā)態(tài),反應為12C(p,p′)12C*。又如在銀核上發(fā)生的γ射線非彈性散射,反應式為107Ag(γ,γ′),生成半衰期為44s的同質(zhì)異能素。b.核轉變。是出射粒子與入射粒子不同的核反應,可表示為A(a,b)B。

2)按入射粒子的種類,可分為:

a.中子核反應。按能量的不同,中子可分為慢中子(能量為0~1keV)、中能中子(能量為1~100keV)、快中子(能量為0.1~10MeV)、特快中子(為10~50MeV)四類。中子引發(fā)的核反應除彈性散射(n,n)、非彈性散射(n,n′)、輻射打動(n,γ)以外,中能中子的(n,n′)反應、快中子的(n,p)、(n,α)、(n,n′)反應,14MeV特快中子的(n,2n)、(n原子核,p)、(n,α)反應等,能夠使穩(wěn)定的原子核轉弄成放射性原子核,稱為原子核的活化。活化核按一定的半衰期衰變,并放出β射線和γ射線。

b.帶電粒子核反應。包括質(zhì)子造成的核反應,如(p,p)、(p,n)、(p,α)等;氘核造成的核反應原子核,如(d,p)、(d,α)等(d表示氘核);α粒子造成的核反應,如(α,n)、(α,p)等;以及重離子(其質(zhì)量小于α粒子質(zhì)量)造成的核反應,如(12C,4n)、(16O,α3n)等。

c.光核反應。即能量較大的γ光子造成的核反應,如(γ,n)、(γ,p)等。

據(jù)悉,電子也能導致核反應,其特征與光核反應類似。

3)按入射粒子能量的不同,可分為:

a.低能核反應。入射粒子動能E

b.中能核反應。50MeV時,還可以形成介子。

c.高能核反應。E>1000MeV,除形成介子外,還可以形成其他基本粒子或產(chǎn)生奇異核。

11.7.2核反應截面和核反應產(chǎn)額

當一定能量的入射粒子轟擊靶核時,可能發(fā)生各種類型的反應。每種反應都有一定的概率,反應概率的大小可用反應截面σ表示,即

勘察技術工程學

所以反應截面σ是表示一個粒子同單位面積靶上一個靶核發(fā)生核反應的概率。從幾何意義上講,反應截面相當于在單位面積上只富含一個核的靶體上存在著一個有效面積σ,入射粒子只要與它相撞,還會發(fā)生反應。

σ的單位是10-28m2(過去曾用b表示,稱為“靶”),它具有面積的量綱。

勘察技術工程學

核反應的實際療效可用核反應產(chǎn)額描述。核反應產(chǎn)額是指入射粒子在靶核中造成的反應數(shù)與入射粒子數(shù)之比。它是表征入射粒子在靶中導致核反應的概率的一個量綱為一的數(shù)學量。與反應截面、靶的長度、純度或靶核在樣品中的含量等誘因有關。