《力的合成》教學設計教材剖析《力的合成和分解》是人民教育出版社《物理》(選修一)第三章第四節的內容,教科書首先結合實例,按照等效思想提出合力與分力的概念;之后提出力的合成和分解的探究問題,并設計實驗進行探究,得出力的合成和分解所遵照的法則——平行四邊形定則;最后從數學量運算的角度,提高對矢量和標量的認識。此部份內容較多,分2課時進行。本節課只進行力的合成,通過本節課的學習,中學生將明晰兩個力同時作用在物體這一問題的處理方式。在這節課的學習中,等效取代的思想在構建概念、尋求合力與分力關系的過程中被深度應用;平行四邊形定則是矢量運算普遍遵守的法則,而矢量運算貫串中學數學仍然,對后續學習有重要影響,因而本節內容是整個中學數學的重要內容,是數學知識體系中有技巧、可遷移、應用廣泛的內容。用“圖形”表示數學量之間關系的方式,對中學生而言是一個新技巧。因而,該節在教和學兩方面都具有承前啟后的作用;其涉及的化學研究方式和實驗方式在中學數學中具有典型性,并使中學生進一步認識到化學實驗、物理模型、數學工具在數學學發展過程中的應用;采用自主、合作、探究等新型的學習方法,有助于培養中學生的自主探究能力、訓練嚴謹細致的科學心態和精神,提升中學生的科學素質,促使中學生全面素養的和諧發展。

學情剖析在學習本節課之前,中學生早已學習了力、重力、彈力、摩擦力等力的概念,對“力”有了較為深刻的理解和認識;同時,通過位移、速度和加速度等矢量的學習,對“矢量”也有了初步的認識。這為本節課的學習提供了基本的知識儲備。但是,腦中根深蒂固的標量運算對中學生學習力的合成而言,是比較具象的,且涉及幾何和三角等物理知識,覺得有難度。中學生在中學所學的二力平衡為標量代數運算,要想直接過渡到互成角度的力的合成遵守平行四邊形定則的矢量運算,思維階梯跨徑較大,在認知水平上是一次質的跨越,很難要求中學生一次轉化完成,這種都給本節課的教學帶來了困難。學科核心素質化學觀念:能從力作用的等效性來理解合力、分力的概念。科學思維:會用畫圖法和估算法求共點力的合力。科學探究:(1)讓中學生體驗科學探究過程,參與實驗探究方案的設計;(2)中學生通過分組合作進行交流討論,分享探究成果。科學心態與責任:(1)通過實驗探究,培養中學生合作精神及嚴謹的科學心態;(2)探究求合力的方式---力的平行四邊形定則,曉得它是矢量運算的普遍規則。教學重點:1.實驗的設計2.平行四邊形關系的發覺3.從“代數和”思維到“矢量和”思維的跨越4.滲透“等效取代”的思想,使得平行四邊形定則的發覺和深刻理解教學難點:1.從“代數和”思維到“矢量和”思維的跨越2.“平行四邊形定則”的理解和運用。

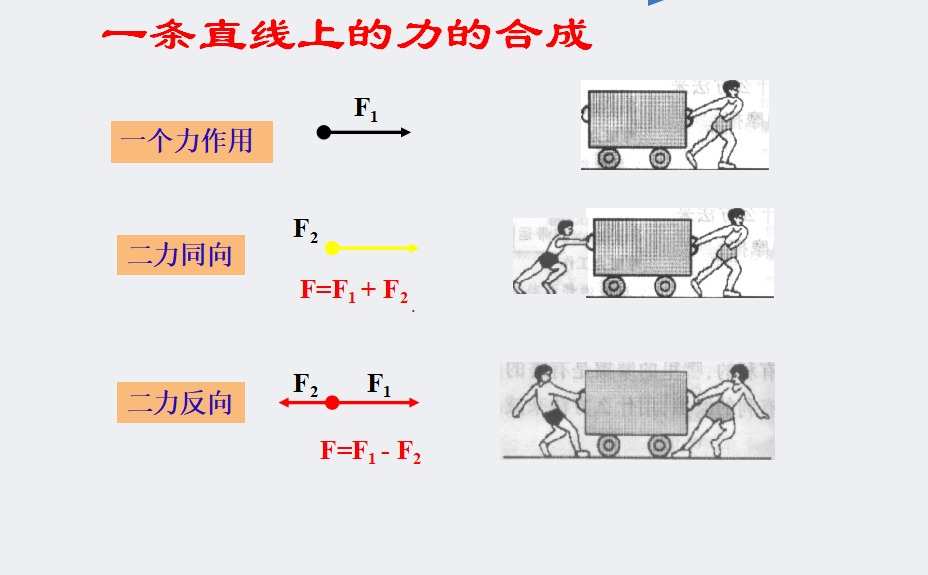

教具:PPT講義、自制平行四邊形以及探究實驗的實驗儀器教學過程情境導出先做個游戲,請兩位朋友上臺來用兩個互成角度的彈簧把重錘拉起,之后再讓其中一個朋友自己把同樣的重錘提起,最后讓這個朋友比較這兩次使勁的大小。得出合作時用的力居然小于自己提起用的力,得出一個意想不到的推論。提出問題:為何會有這些現象發生?提示引出本節課:學了“力的合成”后你們都會找到答案。下邊首先了解幾個概念自主感知了解共點力概念,感受數學思想展示兩個朋友提起重錘和一個朋友同樣能提起重錘——等效代替。更進一步展示曹沖砸缸圖片高中物理摩擦力教案,再度感受等效取代的思想,最后用多個人拉物體和用一頭小象拉物體,同樣可以等效代替。從而引出分力與合力的概念。板書:概念分力等效取代合力自主感知了解分力與合力以及力的合成的概念。最后提出問題“怎樣求解幾個力的合力呢?”引出下一個內容,求幾個力的合力的過程稱作力的合成,合力可以等效取代分力,這么合力和分力滿足哪些關系呢?先從最簡單的二力合成進行探究。板書:力的合成探究分力與合力的關系合作探究請朋友們閱讀教材,之后小組討論,怎樣借助桌上器材設計探究方案?提出兩個問題供中學生思索討論怎樣借助桌上器材得到兩個分力?A、需要記錄些哪數據?B、力的大小如何測得?C、力的方向如何確定?2.怎樣獲得兩個分力的合力?怎樣精確、形象地描述力?是使勁的圖示還是力的示意圖?動手探究1.通過實驗,得到兩個分力并做出力的圖示;建議用實線把合力的箭頭端分別與兩個分力的箭頭端聯接。

注意事項1.彈簧測力計要水平放置調零,不能超出它的阻值,須要估讀。2.讀數時,視線要正對刻度線。3.拉彈簧測力計時要平行于木板。4.確定方向時,選定的點盡量離結點O板書:合力與分力滿足平行四邊形定則成果展示分別讓兩組中學生的代表鏈著實驗器材上臺來展示本組的探究成果,共同得出力的平行四邊形定則——以表示兩個力F1和F2的線段為鄰邊,作平行四邊形,則兩鄰邊之間的對角線表示合力的大小和方向。提出問題,力的合成遵守的不是我們之前的“算術法則”而是“平行四邊形定則”,這么合力是否一定小于分力,分力一定大于合力嗎?合力與分力的關系展示教具演示合力隨著分力傾角的減小而逐步變小,當傾角為零度時合力最大,當傾角為一百八十度時合力最小。從而得出合力的大小范圍。課堂到此為止主要內容成功結束。步入下一個環節。板書:課堂小結分力與合力及其關系,以及力的合成概念。力的合成遵守的法則——平行四邊形定則。合力的大小范圍,同向時取最大值,反向時取最小值。擴充多個力的合成的方式。隨堂檢查運用平行四邊形定則兩個共點力,大小分別為3N、4N,傾角為90,求解合力的大小和方向。拓展訓練力F1=3N,力F2=4N,力F3=5N。

求它們的合力F?回到原點——回答課堂一開始“課堂互動”時提出的問題。中學生先嘗試,班主任做補充。板書:F1FF1=FF1F課堂任務完滿結束。課后做評測練習《力的合成》學情剖析在學習本節課之前,中學生早已學習了力、重力、彈力、摩擦力等力的概念,對“力”有了較為深刻的理解和認識,小學早已接觸過求沿同仍然線作用的兩個力的方式;同時,通過位移、速度和加速度等矢量的學習,對“矢量”也有了初步的認識;這為本節課的學習提供了基本的知識儲備。但是,腦中根深蒂固的標量運算對中學生學習力的合成而言,是比較具象的,且涉及幾何和三角等物理知識,覺得有難度。中學生在中學所學的二力平衡為標量代數運算,要想直接過渡到互成角度的力的合成遵守平行四邊形定則的矢量運算,思維階梯跨徑較大,在認知水平上是一次質的跨越,很難要求中學生一次轉化完成,這種都給本節課的教學帶來了困難。《力的合成》效果剖析1.本節課利用生活實例進行課堂互動,進一步引入課題,喚起中學生進行探究學習的興趣。2.我將悉心設置問題,吸引中學生積極參與。通過主動探究、相互交流,培養中學生的自主學習能力、合作探究能力和動手操作能力。感受化學的合理智與嚴謹性,養成實事求是的科學心態和契而不舍的鉆研精神。

把課堂還給中學生們,老師只做一個推動者,領著中學生在課堂上充分發揮,當中學生掏出自己的“作品”時,中學生會覺得到學有所成。3.新課程倡導探究。新課程覺得化學實驗功能的彰顯,不僅僅在于獲得所謂的“正確”實驗結果,更重要的是使中學生經歷和體驗獲得實驗結果的探究過程。這節課的整體流程設計與課堂施行療效,我自己覺得還是比較順利,比較滿意。《力的合成》教材剖析《力的合成和分解》是人民教育出版社《物理》(選修一)第三章第四節的內容,教科書首先結合實例,按照等效思想提出合力與分力的概念;之后提出力的合成和分解的探究問題,并設計實驗進行探究,得出力的合成和分解所遵照的法則——平行四邊形定則;最后從數學量運算的角度,提高對矢量和標量的認識。此部份內容較多,分2課時進行。本節課只進行力的合成,通過本節課的學習,中學生將明晰兩個力同時作用在物體這一問題的處理方式。在這節課的學習中,等效取代的思想在構建概念、尋求合力與分力關系的過程中被深度應用;平行四邊形定則是矢量運算普遍遵守的法則,而矢量運算貫串中學數學仍然,對后續學習有重要影響,因而本節內容是整個中學數學的重要內容,是數學知識體系中有技巧、可遷移、應用廣泛的內容。

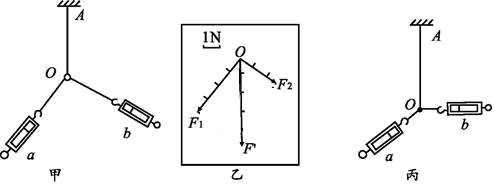

用“圖形”表示數學量之間關系的方式,對中學生而言是一個新技巧。因而,該節在教和學兩方面都具有承前啟后的作用;其涉及的化學研究方式和實驗方式在中學數學中具有典型性,并使中學生進一步認識到化學實驗、物理模型、數學工具在數學學發展過程中的應用;采用自主、合作、探究等新型的學習方法,有助于培養中學生的自主探究能力、訓練嚴謹細致的科學心態和精神,提升中學生的科學素質,促使中學生全面素養的和諧發展。《力的合成》評測練習有朋友借助如圖所示的裝置來驗證力的平行四邊形定則,在豎直木板上鋪有白紙,固定兩個光滑的滑輪A和B,將繩子打一個結點O,每位鉤碼的重量相等,當系統達到平衡時,按照鉤碼個數讀出三根繩子的拉力F,回答下述問題:(1)改變鉤碼個數,實驗能完成的是(填正確答案標號)。A.標記結點O的位置,并記錄OA、OB、OC三段繩子的方向B.量出OA、OB、OC三段繩子的寬度C.藥量角器量出三段繩子之間的傾角D.用天平測出鉤碼的質量(3)在畫圖時,你覺得圖中為固定橡皮條的圖釘,O為橡皮條與細繩的結點,OB和OC為細繩。圖乙是某次實驗時OB細繩所聯接的彈簧測力計的表針指示情況。

請回答下述問題:(1)圖乙中彈簧測力計的讀數為A.用鋼筆挨到細繩畫出直線,即為拉力的方向B.用彈簧測力計拉細繩時細繩要與白紙平行C.在用兩個彈簧測力計同時拉細繩時要注意使兩個彈簧測力計的讀數相等(3)某次實驗中在方格白紙上做出兩彈簧測力計的力的圖示如圖丙所示,請在圖中做出合力的圖示,并檢測合力的大小為N(圖中每位正圓形小格周長均表示1N,結果保留兩位有效數字)。3.某實驗小組用一只彈簧秤和一個全圓量角器等器材驗證力的平行四邊形定則,設計了如圖所示的實驗裝置,固定在豎直木板上的全圓量角器的“0”刻度線豎直,橡皮筋的自然寬度大于量角器的內圓直徑,其二端固定于“0”刻度線的內邊沿高中物理摩擦力教案,另一端系繩套1套2。請完成以下主要實驗步驟;(1)彈簧秤掛在繩套2上豎直向上拉橡皮筋,使橡皮筋與繩套的結點抵達圓心C處,記下彈簧秤的示數為F;(2)彈簧秤掛在繩套上,手拉著繩套1,互成角度在量角器平面內平緩拉橡皮筋,若要形成與步驟(1)相同的作用療效;應當將結點拉到(選填“圓心C之上”、“圓心C處”或“圓心C之下”),當繩套1和繩套2分別沿120和240刻度線方向,若彈簧秤讀”),則可以初步驗證力的平行四邊形定則。

(3)彈簧秤一直掛在繩套2上且保持在240方向不聯通,橡皮筋的結點保持在圓心手拉著繩套1從120方向開始沿逆秒針方向平緩聯通,在繩套1達到60刻度線之前的過程中彈簧秤的讀數將A.始終變大B.先變大后變小C.先變小后變大D.始終變小4.在探究求合力的方式時,先將橡皮條的一端固定在水平木板上,另一端系上帶有繩套的兩根細繩。當結點拉到O點時,兩根細繩互相垂直,這時彈簧測力計a、b的讀數如圖甲所示,請在圖乙的方框中使勁的圖示法畫出這兩個力(用1cm長的線段表示1N