演講

廣州執信學校特級班主任葉道照老師與區演播室的同學們分享了他近50年的數學教育生活。 葉老師18歲參加工作,隨后開始教生活數學。 在近50年的教育生涯中,他為國家培養了大批優秀人才。 他是上海基礎教育的模范人物。 葉老師德高望重,是初中化學班教師的榜樣!

02

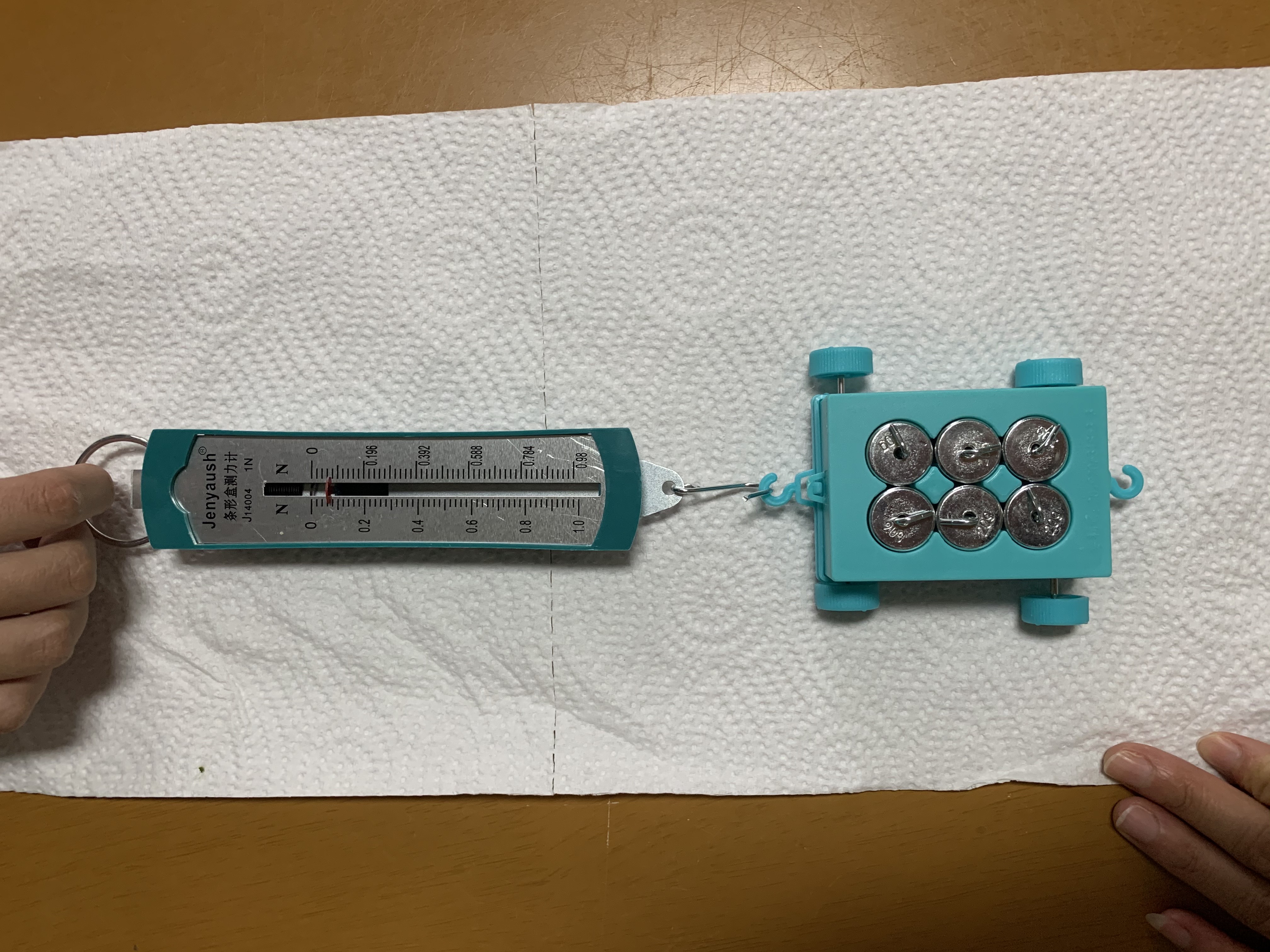

探索滑動摩擦

廣州增城學校譚康老師(城市工作室學生)從另一個角度開始《摩擦力》教學>>

1. 體驗(體驗)摩擦

2、方案選擇 方案1 方案2

三、方案選擇 方案三 方案四

4. 實驗過程

5.實驗記錄 6.數據處理(圖像制作)

7. 生成推論 8. 識別 μ

在實驗方案的一步步選擇中,譚老師將科學思維融入到科學探究過程中,實現高階思維的課堂。 實驗的設置、計算機數據的使用以及中學生的積極參與都非常精彩。

03

“稱量”安培力

丨女士上海彭家母紀念學校張美芳參加“探索新能源”

磁場中電壓所受到的安培力(F=BIL)極其微弱,其大小無法用常規方法檢測到。 張老師巧妙地利用電子秤的反斥力和“去皮”功能,帶領中學生“稱安培力”“出!”

檢測安培力的實驗裝置圖

檢查安培力示意圖。

開始實驗并記錄電壓

讀出安培力數據分析

生成推論:識別安培力和磁感應硬度 B

04

電路分析和基本估算

廣州增城學校的彭歡和廣州太原五中的馬連梅兩位老師上了一堂備考高三的研究班。

彭歡老師 馬連梅老師

聽課、評課、指導

石家莊教育研究院陳新宇、陳繼紅、朱彥明老師到場指導。

東莞市芳村區教育研究院中班班主任張曉紅到場指導。

聽講座

05

培訓經歷(摘錄)

譚康丨廣州市增城小學

在這次活動中,我還參加了《摩擦力》的研究課程。 體驗了備課、教學、聽課、評課、專家點評等各個環節,收獲頗多。

【備課】為了更好地掌握教材,落實和培養核心素質,做到有特色,我在備課過程中查閱了大量的資料。 完成教學設計后,我與備課組討論,最終確定了教學方案。 公開課是認真備課和與同學碰撞的結果。 對我來說,這是一個重要的成長。

【課堂】帶領中學生從體驗摩擦到準確發現摩擦,從不斷遇到問題到不斷解決問題,一步步將中學生推向思維深處。 中學生積極參與課堂,體驗實驗,體驗探索化學規律的方式,進而培養中學生的科學探究品質。

【課程評價】專家們提出了中肯的評價和建議,受益匪淺。 《摩擦》不僅引導中學生掌握檢測滑動摩擦力的技能,而且通過對實驗結果的討論,引導中學生建立關于動摩擦素數的正確物質觀。

張美芳丨上海彭家母紀念小學

當我接到上研究班的任務時,我既緊張又有點興奮。 我第一次有機會在這么多來自不同地區的專家和同行面前上課。 當我接到任務時,我的大腦一片空白,我不知道如何對進行定量研究。 經過我的不懈努力,我終于在電子秤的幫助下想出了一套像樣的教具,并帶領中學生順利地“稱量”了安培力。 從發現難以完成實驗任務到“稱量”安培力,我確實得到了很大的鍛煉,提高了自己的能力,而且我個人還是很欣賞和認可的。 盡管課程還是有些遺憾,但是專家們給了很多建議,我相信我的課程將來會更加完美。

盧鳳英丨重慶市第七十五小學

聽完四節研究課,我從不同角度體驗了“體驗”和“探索”課,再加上專家點評,收獲頗多。 陳新宇、陳繼紅、朱彥明等專家強調,探究式教學的最終目標是培養中學生數學核心素質,教學任務要圍繞這一中心任務開展。 張曉紅老師在點評中強調中學物理自制教具實例,班主任也應該主動了解中學生的現狀,捕捉中學生的認知心理,讓中學生積極參與課堂。 中學生只有找到課堂的存在,才會愉快地接受老師、院士的新知識。 “不勞而獲”,從親身經歷中獲得的知識會被記住得更牢。

我正在做一個關于數學情境試卷的小項目研究。 中學試卷中有大量的情景試卷。 是國家從應試層面引導中學數學教學更多地關注和解決現代生活、工農業生產、現代技術中的問題。 ,而不是讓化學成為單純的知識。 班主任不能因為麻煩而放棄實驗而急于解決問題。 探究教學的意義在于讓中學生學習科學探究方法和化學思維方法,提高中學生解決實際問題的能力。

鐘敏丨北京第六十六小學

對于這次培訓我既興奮又緊張。 由于我是第一次在異地完成教學,而且因為害怕可能的陌生,所以我提前一周準備了課程。

對于“摩擦力”,《課程標準》要求通過實驗,使滑動摩擦力的大小與壓力、接觸面的粗糙度存在定量關系,培養中學生的科學態度要求學生嚴謹、認真、實事求是,進一步提高正確的交往觀和物質觀。

在教學規劃的初期,我有了一個大概的想法,然后向潘老師請教。 潘老師給出了細節優化的建議:如給予中學生更多參與實驗的機會、選擇粗糙度差異較大的接觸面、從f-FN圖像中理解動摩擦誘導器的實質性等。物盡其用,畫龍點睛,我頓時恍然大悟。 我改變了教學設計,在實驗中使用泡沫墊作為可更換的接觸面。 上課時我始終牢記潘老師的教誨,研究課順利完成。

徐金玲丨上海白云小學

鐘敏老師備課很好。 除了準備教材和教學方法外,他還考慮了中學生的學習情況。 班級思路清晰、環節緊湊、難點突出。 雖然講課地點不同,但仍然可以調動課堂氣氛,使中學生成為全班的主體。 本課的亮點是實驗設計。 通過比較木板和塑料墊,定量檢測摩擦力的大小,突破了教學難點。

葉道釗老師的《教育人生》講座讓我很感動。 一位化學大師的教育成就和教育情結永遠成為我們年輕化學教師的榜樣。 葉老師強調,班主任要注重個人成長,養成寫雜七雜八的教學筆記、論文、教育教學案例的習慣。 葉老師還與我們分享了花都區文禮光老師的專業成長之路。 他堅持做好“思——行——恒——寫——愛”五個方面。 文老師逐漸從一名鄉村班主任成長為省級模范班主任,成為一名特級班主任、一名中班教師。 葉老師鼓勵我們,無論條件如何,只有注重個人專業成長,不斷強化自己的專業能力,教師才能走得更遠、更高。

劉曉燕丨廣州英語對外貿易學院實驗學校

鐘敏老師的實驗探究課非常成功。 在老師的指導下,中學生順利完成了實驗操作并處理了實驗數據。 課堂氣氛非常好。 通過實驗,中學生可以深入了解摩擦力,并能分析摩擦力產生的原因和摩擦力的方向。

隨后,我們觀看了上海匯文學校孔祥興老師的視頻課《彈簧的彈性》。 孔老師通過大大小小的實驗、演示實驗、分組實驗驗證了胡克定律,了解彈簧的剛度系數。 孔老師將課堂定位在中學生的體驗和實驗探究上,我體驗了體驗和探究課堂。

在這次培訓中,我最大的體會就是如何對待我們的課堂。 化學理論是有實驗支持的。 作為化學班老師,我們要設計課堂實驗,引導中學生通過實驗掌握知識,而不是盲目灌輸。

陳莉子丨上海白云小學

鐘敏老師從摩擦力的定義出發,通過一些例子講解了摩擦力形成的條件,激活了中學生的原有知識。 然后開始探索摩擦力的實驗,將實驗原理、過程、記錄、數據處理聯系在一起。 尤其是在數據處理環節,鐘老師和中學生們一起在坐標紙上畫點,然后在黑板上展示。 他們與中學生一起獲得了摩擦力與壓力之間的反比關系,并比較了不同接觸表面上圖像的斜率,從而得出了動摩擦誘導和化學意義。

我們還觀看了上海匯文學校孔老師的視頻課《春天的彈性》。 這是一門非常具有探究性的化學課。 老師就中學生制作的彈簧測力計提出了一個問題:自制的秤準確嗎? 隨后,老師利用力和位移傳感做了演示實驗,直觀地得到了彈簧力與變形的線性關系(還演示了超出彈簧彈性極限的圖像)。 然后,班級轉向剛度系數的探索。 期間通過小組實驗、演示實驗、定性實驗和定量實驗等形式,多角度引導中學生了解剛度系數。 最后,將課堂引向不同剛度系數彈簧在生產和生活中的具體應用。 每個教學環節都要求中學生認真觀察、思考、動手實驗,從生活到化學,從化學到生活應用。

彭歡丨廣州市增城小學

之前我也上過《探索安培力》的公開課,但當時只對安培力的大小進行了定性分析,并沒有做定量研究,留下了遺憾。 這次,我充滿了好奇,想看看張美芳老師是如何處理《探索新能源》的定量研究問題的。 課堂上,張老師巧妙地檢測到了安培力的反斥力,進而實現了安培力的定量檢測!

化學是一門實驗學科,我們應該盡可能讓中學生通過實驗直觀地感受到化學量之間的關系,而不是把公式強加給中學生。 譚康老師的《摩擦》也充滿了實驗性。 回憶當年去上海交大二附中讀書時,班主任胡廷華告訴我們,數學是有形的,化學不再是深奧的學科,而是生活中的一門學科。

接下來是馬連梅老師的同班異質研究班。 內容是第一輪“電路分析與基礎估算”的第一輪準備。 由于沒有教材,教學非常困難。 潘老師在課前與我們進行了網上討論,強調了我們備課思想中的一些錯誤。 2021年新中考已經取消了《考試須知》,因此《課程標準》就顯得尤為重要。

通過這堂課,我個人對高一的預備課程有了更深入的了解。 中學生跟隨老師。 老師必須深入研究中考變化和高考趨勢,確保備考的針對性和有效性,幫助中學生獲得最好的考試成績有限時間內的準備效果。

馬連梅丨北京太原五中

培訓期間,我仔細觀摩了譚康和張美芳兩位老師的課,而我和彭歡老師在同一個班上不同的課程。

譚老師的課讓我深刻體會到以下幾點: 1、摩擦和樂趣的引入。 通過播放網球運動員進球后跪著滑冰的視頻,引起中學生的興趣。 2.體驗摩擦。 通過畫筆和手的動作,學生可以了解滑動摩擦力的形成條件和方向,課堂氣氛活躍。 3、實驗方案獨特。 中學生根據現有知識設計實驗方案,班主任逐步指導中學生逐步完善方案,同時培養中學生的科學思維。 4.數據處理。 輸入電子表格并擬合函數。

張老師的課有這樣的特點:1、熟練地使用迷你電子秤定量“稱量”安培力。 2、中學生使用平板筆記本投影實驗過程,實驗演示效果顯著。 3、把表現的機會留給中學生,如實驗操作、左手定則的運用等。

同時,我選修了研究課《電路的分析與基本估計》。 本課是高二考試的預備課,為熱實驗做鋪墊。 備課期間,我查閱了大量的中考真題和各地模擬題。 選取的樣題中,我主要設置了填空題或者估計題,并進行了變化和拓展,注意出題的梯度。

在本次培訓活動中,我在專家、名師的現場指導下學習到了先進的教學理念和教學技巧。 陳新宇老師提出要落實物質觀念等核心素養,產生科學思維,并強調信息技術與學科結合促進教學。 朱彥明老師提到了科技在課堂上的應用,比如放大實驗功效、制作教具激發中學生學習知識的興趣。 陳繼紅老師強調課堂上要有個性化的東西,鼓勵老師進行個性化的總結。 張曉紅老師提出要關注中學生的認知和心理特征,潘世恒老師分析了新中考可能發生的變化。

周海鷹丨山東中原學校

在本次培訓活動中,我聆聽了譚康老師、張美芳老師、馬連梅老師、彭歡老師的四堂研究課,也聆聽了陳新宇老師、陳繼紅老師、朱老師五位專家的精彩演講。燕明、張曉紅老師和主持人潘老師點評。

譚老師設計的探索滑動摩擦力的實驗裝置令人印象深刻。 譚老師一步步引導中學生從直接拉物體中學物理自制教具實例,到拉物體下面的木板,再到把木板變成傳送帶。 在此過程中,引導中學生發現問題、解決問題,培養中學生的問題意識和解決問題的能力。 教學不是簡單地傳授化學知識,而是圍繞培養中學生的科學探究和科學思維品質。

張美芳老師探索安培力大小的實驗設計讓人耳目一新。 借助牛頓第三定理,將鞋形磁鐵對線圈的向下的力轉化為線圈對鞋形磁鐵的向上的力,然后通過電子秤測量這個力。 看看這個設計,很有創意。

楊安丨廣州市增城小學

在這次集中訓練中,我首先聽了譚康的《探索滑動摩擦力》和張美芳的《探索安培力》兩場講座。 從課題引入到實驗探索,譚康老師層層推進,緊湊,步步提問到位,符合中學生的認知規律。 張美芳老師關于安培力的定量實驗非常具有可操作性和創新性,令人耳目一新。 現場指導專家陳新宇、陳繼紅、朱彥明、潘老師對這兩堂課給予了高度評價,同時也強調了改進的細節和發展的空間。 實驗探究是數學課堂的主流。

隨后馬連梅和彭歡在高三選修了異構研究課《電路的分析與基本估計》。 馬老師的課堂語言簡潔易懂,內容豐富; 彭歡老師對課堂氣氛的把控能力較強,課堂活躍,教學重點突出,積極引導中學生總結、突破難點。

培訓時間雖短,但學習內容豐富。 與優秀同事一起學習和教學,接受名師專家的指導,極大地促進了我職業上的成功。

分享“物理與我”的其他文章>>

2.

3.

5.