第四節 檢測平均速度 教材分析及學習情況分析 教材選自人民教育出版社義務教育教材測量平均速度的教學設計,八年級化學第二冊

第一章第四節,本節為中學生小組實驗課,教學設計為一個課時。

(一)教材的地位 本節內容在教材中起承上啟下的作用。 承前啟后:速度的概念是本章知識的核心。 通過測試平均速度,中學生可以加深對速度和平均速度的理解。 啟動:本部分為第一節小組實驗課,讓中學生通過自主設計實驗、收集、分析實驗數據等活動,提高實驗能力,培養合作精神。

(二)學業情況分析雖然初中生剛剛接觸化學,但中學生已經知道速度是一個表示物體運動快慢的數學量,速度等于單位時間內所行進的距離。 知道變速直線運動的平均速度是用平均速度來描述的。 能力方面,中學生具備用秤測量寬度、用秒表測量時間的能力。 教學目標和要點

(一)教學目標

1.知識技能:學會使用秒表和刻度尺正確檢測時間和距離,計算平均速度,加深對平均速度的理解。

2、過程與方法: 1)掌握使用化學儀器停表、秤的基本技能。 2)讓中學生通過實驗學會簡單地估計時間和距離。 3)體驗設計實驗、操作實驗、記錄數據、分析實驗結果的整個過程。

3、情感心態和價值觀: 1)通過實驗激發中學生的興趣,培養中學生認真、仔細的科學態度和正確、真實記錄測試數據的嚴謹作風。 2)培養中學生與他人的合作精神。

(二)教學難點

1.要點:讓中學生正確地用秒表和刻度尺測出平均速度,加深對平均速度的理解。

2、難點:教學目標的組織和實施。 教學方法和學習方法 教學方法:啟發式教學法和實驗探究法。 學習方法:大膽猜想、探究實驗、相互交流、活躍思維、合作學習。 自制教具及實驗改進:由于我校是一所農村貧困中學,原來只配備了一套傾斜車,無法滿足中學生的分組實驗。 在測試中發現,當坡度太小時,卡車無法下降,當坡度稍大時,卡車很容易沖出木板和追尾。為此,我設計了12套“軌道坡度”,即把焊絲頭(焊工用)固定在木板(或木尺)上做坡度,用玻璃球代替卡車,很好地解決了上述問題,而且很容易獲取材料。 ,成本低(每套成本低于

1.5元)。 教學過程: 3名女教師班主任活動設計中學生活動設計設計意圖新課導入首先播放水上樂園沖浪天梯的視頻測量平均速度的教學設計,引起中學生的興趣,自然過渡到生活中的共同體驗學生:騎自行車上山。 仔細觀察并回憶感受。 感受從生活走向化學的過程,引發中學生的興趣。提問

1、自行車在斜坡上向上行駛的速度有變化嗎?

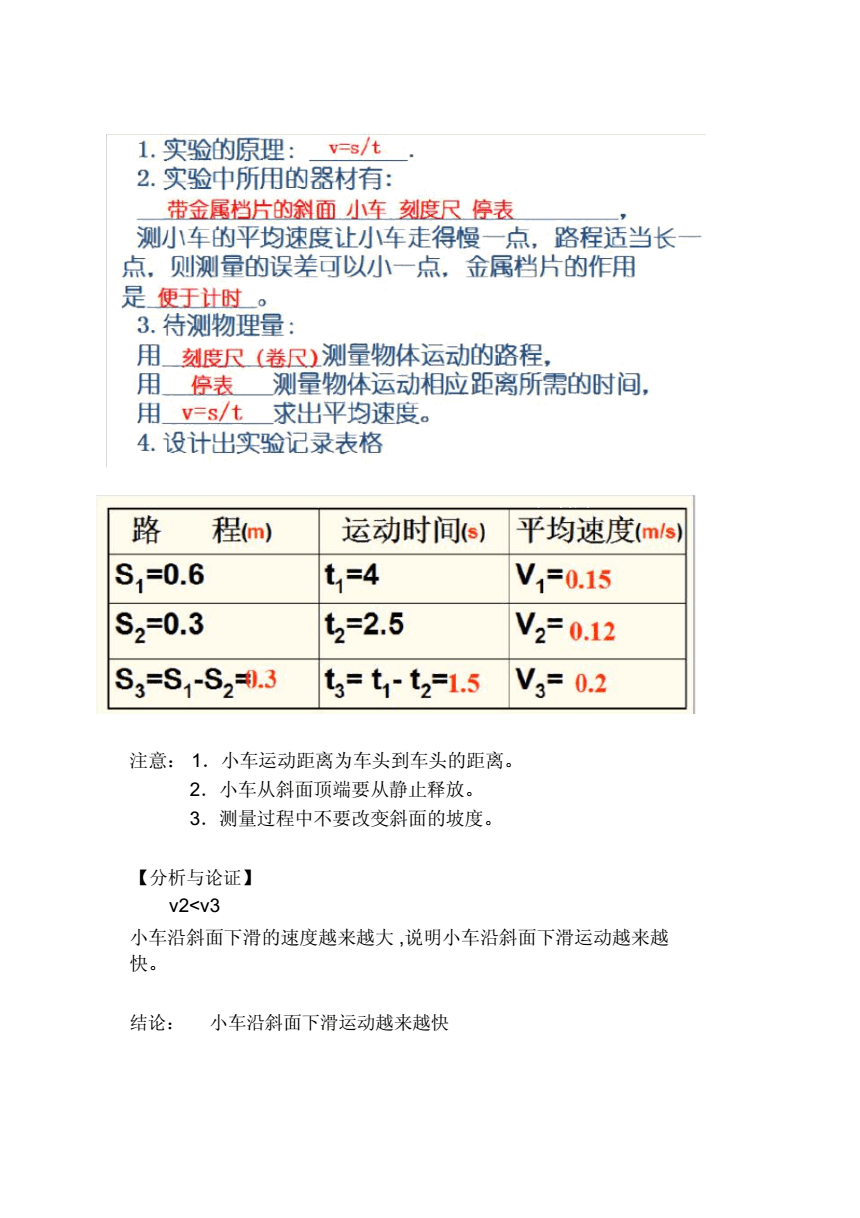

2、測量卡車在斜面上的平均速度,需要測試多少數量,如何估算? 中學生用他們的個人感受來做預測:越低,感覺越快。 設計一個實驗來檢驗這個猜測。 答:需要檢測出行駛的距離和所用的時間,然后借助公式v=s/t進行估算。

1、拓展中學生的思維。

2.讓中學生了解實驗的由來。設計實驗

1.指導中學生閱讀化學實驗報告P.6的實驗步驟。

2、需要改變木板的坡度做2次實驗

1.學生設計實驗并交流設計方案。

2、組長明確操作、計時、記錄分工,配合完成實驗。 通過改變斜率做兩次實驗,使得實驗推論更具有普遍性; 它可以幫助中學生理解平均速度的含義。小組實驗

1、提醒中學生實驗時木板保持小坡度,以方便檢測時間,并注意寬度檢測的準確性。

2、以倒計時的形式統一計時開始時間,防止合作時因個人反應而造成時間偏差。

1、小賽:各組計時員用秒表估算20秒,看誰估算得最準確。

2.測量整個過程的平均速度。

3. 測量中途平均速度。

4.改變坡度,重做

2、3步。

1、鞏固秒表的正確使用方法。

2、培養中學生認真、仔細的科學態度和正確記錄測試數據、實事求是、數據處理的嚴謹作風和合作精神

1.指導中學生設計數據表并估算平均速度。

2、由于檢測數據量較大,提醒中學生注意數據的對應關系。 設計表格并仔細估算。 通過檢測和估算平均速度,可以加深中學生對速度和平均速度的理解。溝通、評價

1、分析總結投影中學學生處理數據的規律。

2.表揚認真做實驗、處理好數據的朋友,鼓勵中學生提出問題并嘗試回答。 對于實驗中的問題,你可以提出自己的想法,并與朋友交流。

1、培養中學生的語言表達能力

2、讓中學生有成功感,增強學習數學的興趣。 課堂小結問題:通過明天的學習,朋友們收獲了什么? 本節課,我們學會了利用刻度尺和秒表來準確檢測距離和時間,并通過實驗測量出前半程、后半程和全程的平均速度。 。 培養中學生的泛化能力。課后作業

1.寫實驗報告。

2、請設計測量3路公交車從海濱風景區到柳州XX的平均速度的方案。

1.學會寫實驗報告。

2.培養中學生將知識應用到日常生活中,體驗從數學走向生活的教學理念。版式設計

1.4 檢測平均率

1、實驗目的:檢測物體運動的平均速度

2、實驗原理:V=S/t

3、實驗設備:軌道坡度、玻璃球、墊子、秤、秒表、擋板。

4、實驗步驟:

5、數據收集表格:見化學實驗報告表P.7

1.6

6、結論:上坡時卡車的速度變快。