免費下載!

[!--downpath--]第一部分:對小學數(shù)學“兩力平衡”教學的思考

本課首先通過四個具體實例,采用小組討論和大組報告的方式,分析總結(jié)中學生對均衡狀態(tài)和兩種力平衡的推論,進而得出通過課堂示范實驗平衡兩種力量。 教學要點。 通過引導(dǎo)中學生觀察實驗現(xiàn)象,同時輔以聯(lián)系現(xiàn)實生活,如:用同樣的力拉動還在地上的朋友,得知物體處于靜止狀態(tài)兩種力達到平衡時的狀態(tài)。 大多數(shù)中學生都容易接受這一點。 為了充分理解兩個力的平衡,物體的運動狀態(tài)應(yīng)該是靜止狀態(tài)或勻速直線運動狀態(tài)。 中學生最難理解的是物體勻速直線運動時受力的狀態(tài)。 在解決這個教學難點時,如果用力的示意圖來幫助中學生分析受力情況,中學生更容易接受。

在本節(jié)課中,我將以小組為單位開展探究活動,加強中學生的合作與交流,讓他們先掌握好學習,再幫助學習有困難的中學生,用“學生幫助學生”,以增加更多中學生的參與度。 突破教學重點和難點,需要中學生通過大量的實踐,并通過實例,結(jié)合示意圖來理解和掌握。 我只會講10分鐘,然后留出25分鐘的探索和分析。 但是在練習題的安排上,備課時要由簡到難,循序漸進。 總的來說,我覺得中學生對這節(jié)課的學習還是比較滿意的。

第二部分:雙力平衡中學數(shù)學項目與反思

做好中學數(shù)學學習計劃是教師備課的關(guān)鍵。 那么如何制定二力平衡這門課的數(shù)學學習計劃呢? 下面小編就為大家?guī)矶ζ胶庵袑W數(shù)學學習計劃與思考,供大家在教學中參考!

雙力平衡化學方案:

教學目標

知識目標:

1.知道什么是力平衡和兩力平衡的條件。

2. 能運用二力平衡條件分析和解決簡單問題。

能力目標:

1、培養(yǎng)中學生的觀察能力。

仔細觀察什么是力的平衡,物體受到兩個力時的平衡; 觀察物體受到兩個力時力的特性。

2、培養(yǎng)中學生的分析歸納能力。

通過觀察實驗,引導(dǎo)中學生分析誘導(dǎo)物體平衡必須滿足的條件。

3、注重中學生邏輯思維能力的培養(yǎng)。

在用二力平衡條件解釋化學現(xiàn)象時,往往會同時用到相互斥力的知識。 在表達過程中,要注重培養(yǎng)中學生的邏輯思維能力。

情感目標:

從實驗中總結(jié)出兩力平衡的情況。 在教學過程中,要注意培養(yǎng)中學生樹立用實驗方法解決數(shù)學問題的思想,以實事求是的科學態(tài)度和嚴謹?shù)目茖W作風對待實驗。

教學建議

教材分析

教科書首先從生活中的靜止和勻速運動現(xiàn)象提出了牛頓第一定律沒有解決的問題:當物體受到外力作用時,也能保持靜止或勻速直線運動的狀態(tài)。 因此,構(gòu)建了平衡狀態(tài)和平衡力的概念; 它進一步強調(diào),外力平衡的最簡單情況是兩種力的平衡。 隨后,通過實驗分析總結(jié)了兩種力的平衡情況。 這兩個力的合力為零。 從理論上分三步提高中學生的認識,同時初步建立平衡力合力為零的印象。 然后結(jié)合具體的例子,讓中學生利用兩種力平衡的條件進行分析,培養(yǎng)中學生運用知識解決實際問題的能力。 期末教材使中學生通過“思考討論”進一步建立“運動與力的關(guān)系”的知識體系。

兩種力的平衡狀態(tài)是小學數(shù)學教學的重點。 本節(jié)的重點是研究和總結(jié)物體平衡的規(guī)律。 規(guī)律教學應(yīng)先通過觀察提出問題,然后通過實驗研究問題,再對實驗結(jié)果進行歸納總結(jié),得出規(guī)律。 做好實驗是本課的重點和關(guān)鍵。

回教教義忠告

1. 本節(jié)旨在進一步加深對牛頓第一定理的理解,充分論證其在數(shù)學中的重要作用。 因此,從牛頓第一定理“無外力作用”這一特殊現(xiàn)象出發(fā),針對已建構(gòu)的規(guī)律,激發(fā)中學生探索自然規(guī)律的興趣,培養(yǎng)中學生的良好品質(zhì)。勤于思考和探究的人。

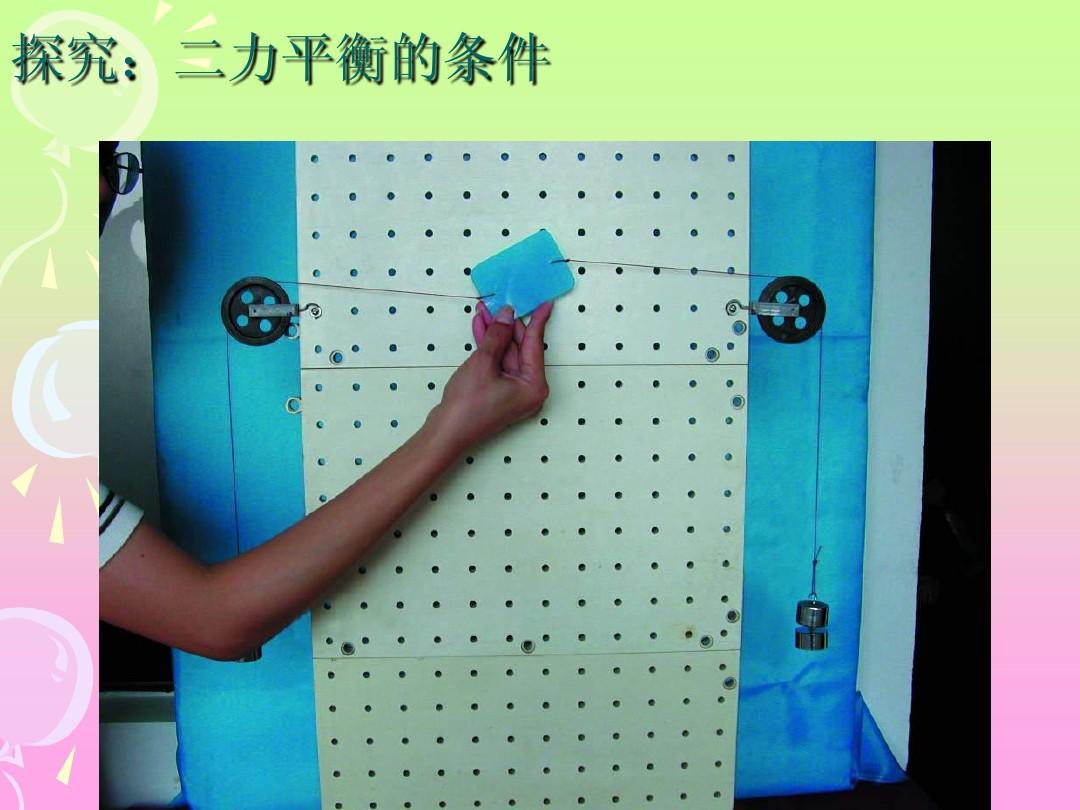

2. 求平衡條件是本節(jié)的重點知識。 不僅要指出推理,還要加強過程教學。 做好雙力平衡條件實驗是中學生掌握知識的關(guān)鍵。 為了更容易從實驗中得到平衡條件 兩力共線性的推論,可以使用圖9-3-1所示的實驗裝置。 取一塊薄木板,在邊緣打幾個小孔,用細線系住任意兩個孔,細線的兩端將鉤碼掛在桌子邊上的滑輪上。

3、平衡條件的運用是教學的考驗,是培養(yǎng)中學生口語表達能力的必要條件。

4、在最后的總結(jié)中,中學生要進一步補充牛頓第一定理,使其更加完備。

對二力平衡教學的思考:

兩種力的平衡是小學數(shù)學教學中的重點,也是教學中的難點。 學好這部分,對中學數(shù)學的學習將起到重要的作用。 本課結(jié)合中學生的感官知識,從日常生活中的現(xiàn)象中歸納出兩種力平衡的概念。 通過實驗和思考的觀察分析,得出兩種力平衡的條件,并與日常生活中的條件進行比較。 以現(xiàn)象為基礎(chǔ),論證研究問題由簡單到復(fù)雜的方法; 從生活到化學,從數(shù)學到社會。

在教學中,我以朋友們每天看到的寫字臺、寫字臺、筆直的馬路上奔跑的火車為例。 首先,讓中學生判斷自己的狀態(tài)--------是動還是靜,讓其分析受力情況,從力的三要素分析受力的特點,讓中學生了解物體處于平衡狀態(tài)的意義,從而導(dǎo)致力的平衡和兩種力的平衡。 這樣,從中學生日常生活中的普遍現(xiàn)象出發(fā),讓中學生深刻體會到生活中無時無刻不存在著化學反應(yīng)。 在探索兩種力量平衡的條件時,我們注重培養(yǎng)中學生的觀察能力、分析歸納能力。

我覺得這門課的成功,主要是課堂學習與日常生活緊密聯(lián)系,從生活到化學,從數(shù)學到社會。 為中學生提供一個硬性的世界去認識和體驗,增強中學生對生活的深刻理解和深刻理解,使他們不斷地領(lǐng)悟生活的意義,明白人不僅要活著,更要知道人應(yīng)該怎樣活著,使他們能夠與大自然交流,在相處中體驗生命的高貴。

給予更多的肯定和表揚,給兒子同樣的表現(xiàn)機會,尤其是對于性格特別外向的中學生。 為他們創(chuàng)造更多的表現(xiàn)機會,一次又一次地增強了中學生的學習興趣和信心,讓每一個中學生的能力和素養(yǎng)都得到了提升。 .

第三部分:初中數(shù)學“兩力平衡”教案

教學目標

知識目標:

1.知道什么是力平衡和兩力平衡的條件。

2. 能運用二力平衡條件分析和解決簡單問題。

能力目標:

1、培養(yǎng)中學生的觀察能力。

仔細觀察什么是力的平衡,物體受到兩個力時的平衡; 觀察物體受到兩個力時力的特性。

2、培養(yǎng)中學生的分析歸納能力。

通過觀察實驗,引導(dǎo)中學生分析誘導(dǎo)物體平衡必須滿足的條件。

3、注重中學生邏輯思維能力的培養(yǎng)。

在用二力平衡條件解釋化學現(xiàn)象時,往往會同時用到相互斥力的知識。 在表達過程中,要注重培養(yǎng)中學生的邏輯思維能力。

情感目標:

從實驗中總結(jié)出二力平衡的條件,在教學過程中

未完待續(xù),繼續(xù)閱讀>

第四部分:對小學權(quán)力均衡教學的思考

教學反思是班主任對教育教學實踐的重新認識、重新思考,并以此總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),進一步提高教育教學水平。 以下是小編整理的小學力量平衡教學反思,歡迎參考!

【教學目標】

知識與技能:

1.知道什么是力的平衡。

2.知道兩力平衡和兩力平衡的條件。

3. 能應(yīng)用兩個力的平衡求出力的大小或判斷物體的狀態(tài)。

過程與方法:

1.探索兩種力的平衡條件。

2. 探討雙力平衡和相互排斥的區(qū)別。

情緒心態(tài)與價值觀:體驗物體靜止時合力為0的現(xiàn)象。

【教學重點】讓中學生認識兩種力平衡的條件,了解物體運動狀態(tài)變化的原因。

【教學難點】兩種力平衡條件的實驗探索

未完待續(xù),繼續(xù)閱讀>

Part 5:高中數(shù)學二力平衡教案

教學目標

知識目標:

1. 知道什么是力量平衡和條件。

2. 能結(jié)合條件分析解決簡單問題。

能力目標:

1、培養(yǎng)中學生的觀察能力。

仔細觀察什么是力的平衡,物體受兩個力時的平衡; 觀察物體受到兩個力時力的特性。

2、培養(yǎng)中學生的分析歸納能力。

通過觀察實驗,引導(dǎo)中學生分析誘導(dǎo)物體平衡必須滿足的條件。

3、注重中學生邏輯思維能力的培養(yǎng)。

在用條件解釋化學現(xiàn)象時,往往會同時用到相互排斥的知識。 在表達過程中,要注重培養(yǎng)中學生的邏輯思維能力。

情感目標:

條件是從實驗中總結(jié)出來的。 在教學過程中,要注意培養(yǎng)中學生運用實驗方法解決問題的能力。

未完待續(xù),繼續(xù)閱讀>

第六部分:兩力平衡教學反思

兩種力的平衡和相互排斥的區(qū)別一直是教學中的難點。 班主任講好難,中學生也難聽懂。 具體問題的分析,往往讓人摸不著頭腦,鬧出不少笑話。

在講座中,我以椅子上的書為例,說明了兩種力的平衡。 為了防止相互排斥的差異,我分析了力。 然而,中學生仍然將這兩個問題混淆初中二力平衡實驗,導(dǎo)致教學過程中出現(xiàn)困難( ),嚴重制約中學生正確分析熱問題; 因此初中二力平衡實驗,在練習課上,我把中學生自己換成了力量的研究對象。 進行力的分析,對每一種力進行比較,引導(dǎo)中學生分析什么力是兩種力的平衡,什么力是相互排斥。

具體做法是:

(1)

未完待續(xù),繼續(xù)閱讀>

第七部分:“兩力平衡”教學反思范文

本課首先通過四個具體實例,采用小組討論和大組報告的方式,分析總結(jié)中學生對均衡狀態(tài)和兩種力平衡的推論,進而得出通過課堂示范實驗平衡兩種力量。 教學要點。 通過引導(dǎo)中學生觀察實驗現(xiàn)象,同時輔以聯(lián)系現(xiàn)實生活,如:用同樣的力拉動還在地上的朋友,得知物體處于靜止狀態(tài)兩種力達到平衡時的狀態(tài)。 大多數(shù)中學生都容易接受這一點。 為了充分理解兩個力的平衡,物體的運動狀態(tài)應(yīng)該是靜止狀態(tài)或勻速直線運動狀態(tài)。 中學生最難理解的是物體勻速直線運動時受力的狀態(tài)。 在解決這個教學難點時,如果用力的示意圖來幫助中學生分析受力情況,

未完待續(xù),繼續(xù)閱讀>

第八部分:《兩力平衡》課文教學反思

第一部分:“兩力平衡”教學反思

“兩力平衡”課以中學生的感官知識為基礎(chǔ),從日常生活現(xiàn)象中總結(jié)出兩力平衡的概念。 通過實驗和思考的觀察分析,得出了兩種力平衡的條件。 并結(jié)合日常生活中的現(xiàn)象加以運用,展示研究問題由簡單到復(fù)雜的技巧; 從生活到數(shù)學,從數(shù)學到社會。

我覺得這節(jié)課的成功,主要是課堂學習與日常生活的緊密聯(lián)系,從生活到化學,從數(shù)學到社會。一方面,它可以擴大課堂的時間和空間,使學習不僅僅是一節(jié)課的內(nèi)容,它打開了中學生的視野,穿越了時間的隧道,將過去、現(xiàn)在、未來的相關(guān)知識凝聚在一起,供學生學習。

未完待續(xù),繼續(xù)閱讀>

第九部分:小學數(shù)學《力的平衡》教案

【教學目標】

知識與技能: 1.知道什么是力的平衡。

2.知道兩力平衡和兩力平衡的條件。

3. 能應(yīng)用兩個力的平衡求出力的大小或判斷物體的狀態(tài)。

過程與方法: 1.探索兩種力的平衡條件。

2. 探討雙力平衡和相互排斥的區(qū)別。

情緒心態(tài)與價值觀:體驗物體靜止時合力為0的現(xiàn)象。

【教學重點】讓中學生認識兩種力平衡的條件,了解物體運動狀態(tài)變化的原因。

【教學難點】 實驗探究兩種力的平衡條件,認識平衡力和相互斥力的區(qū)別。

【教具設(shè)計】兩端帶滑輪的直木板、卡車模型(玩具卡車)、掛板、砝碼等。

【教學過程】

(一)引進新課程

牛頓第一定律告訴我

未完待續(xù),繼續(xù)閱讀>

第十部分:對初中數(shù)學教學壓力的反思

以下是對初中數(shù)學教學的三點思考,僅供參考!

首先,中學生沒有做好實驗的心理準備,沒有達到我預(yù)期的目標。 在進行實驗時探索的第一個問題:壓力是多少? 只有一兩個小組成功完成了實驗,其他小組只是機械模仿,并沒有真正貫徹實驗精神。 不可能把所有的時間都花在中學生身上。 有很多中學生面對提供給他們的實驗設(shè)備不知道如何進行實驗。 如果我早點解釋實驗步驟,可能就不會出現(xiàn)這些情況。 而如果在實驗前就告訴他們,還需要自我探索嗎? 兩全其美也很難。

二、在第二個實驗中,學生是如何接受的

未完待續(xù),繼續(xù)閱讀>