【我國數學教育的起源與發展】

高中數學教材變革概況

建國后的五十多年中,國家教育部對化學教學大綱進行了多次修訂,而不同版本的數學教材更在百種以上。那些不同時期的大綱、教材都打上了歷史的烙印,也匯聚著大批教育工作者、物理學研究者的心血,是中國教育的一筆寶貴財富。在此次課程變革中,我們應當挺好地承繼和趕超我國已有的基礎數學教育體系,便于能接受社會發展、物理學科發展以及個人發展對基礎數學教育提出的挑戰。

我國高中數學教材的變革大致經歷了以下幾個階段,介紹如下。

1、學習蘇俄階段(1949年—1957年)

解放早期,學校課程主要是對舊課本的精簡。1950年教育部印發了《物理精簡綱要(草案)》,要求理化教材應盡可能與生產建設結合上去,刪掉重疊和陳腐內容:酌減初小學之間何必要的重復內容,充實新的科學成就。1950年開始,教育部編訂《中學數學課程標準(草案)》。1951年,人民教育出版社出版了《初中化學學》(上、下冊);1952年,出版了《高中數學學》(冊)。這套教材是以南斯拉夫的課本為藍本編譯的。

1952年,在當時南斯拉夫化學大綱的基礎上,教育部出臺了個《中學數學教學大綱(草案)》。該大綱次明晰根據力、熱、電、光、原子的體系安排數學教學內容,突出了數學教學的學科體系,同時確定了我國初、高中數學教學內容“呈螺旋式上升”的格局。依據該大綱編撰的教材是以南斯拉夫的教科書為藍本,內容和體系不變,只對其中不適宜國情的部份做了適當更改。

1956年6月教育部頒行了修訂后的《中學化學教學大綱(修訂草案)》。該大綱承繼了1952年大綱中原有的知識體系,注重基礎、突出實驗、強調理論聯系實際,以社會主義思想教育中學生,培養勞動品質等,次提出培養中學生的思維能力。根據修訂后的教學大綱,參考南斯拉夫的新教材,人民教育出版社出版了第二套全省通用的化學教科書,同時出版了班主任用教學參考書。

2、教育革命階段(1958年—1965年)

1958年,在“大躍進”的形勢下,國務院發布了《關于教育事業權限下放的規定》,提出“各地依照因地制宜、因校制宜的原則,對教學大綱和教科書可以進行修訂和補充,也可自編教材”。于是,各地大興自編教材之風,教材建設局面混亂,質量下滑。

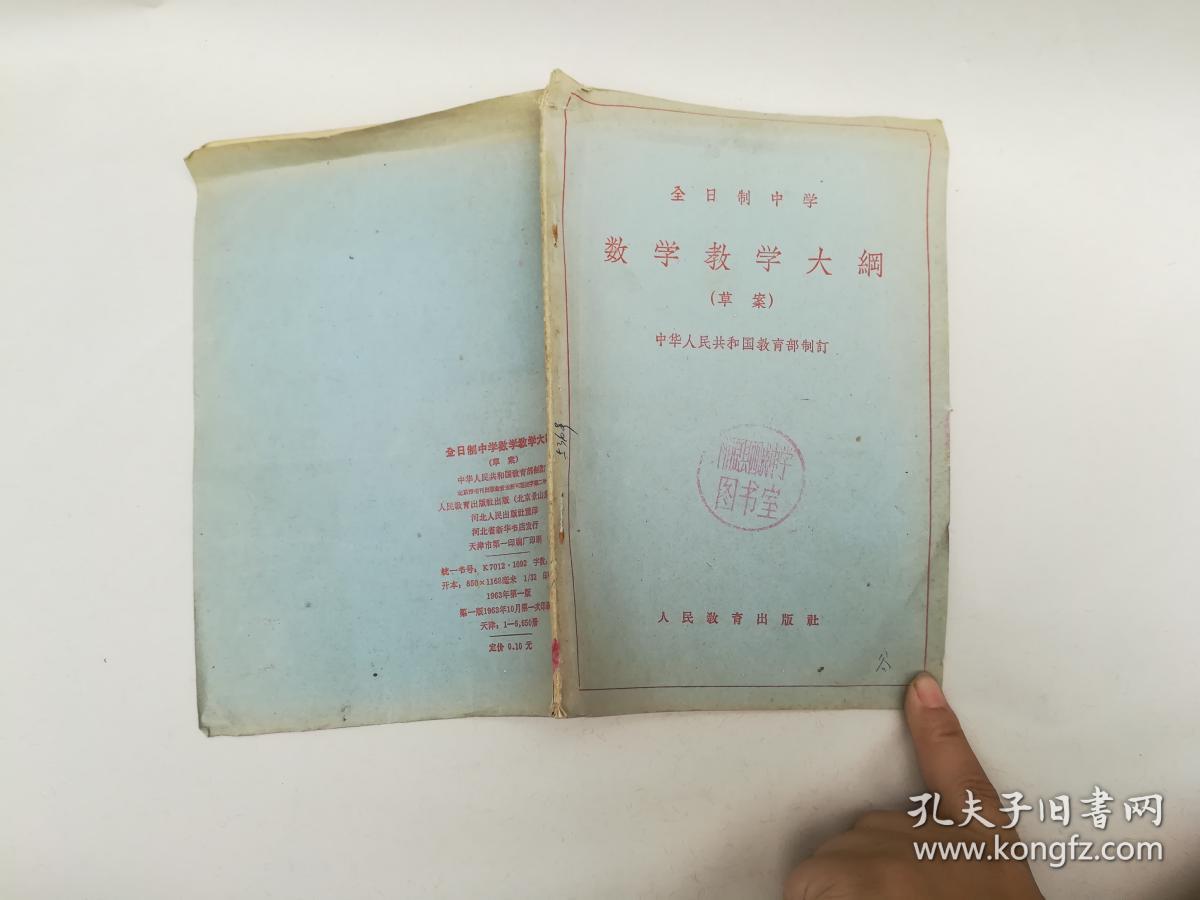

1963年,教育部總結了1958年以來教學變革的經驗教訓,出臺了新的《教學計劃(草案)》,并制定發布了與之相適應的《全日制高中數學教學大綱(草案)》。在指出傳授基礎知識的同時,重視這種知識在工農業生產上的應用,提出要培養中學生的實驗技能和化學估算能力。該大綱在指出學科基礎知識的同時,還指出了基本技能,產生了具有我國特色的“雙基”論。人民教育出版社依據這個大綱在1963年出版了一套十二年制的教材。這套教材已完全甩掉了機械學習蘇俄的影響,但是注重基礎知識的教學和基本技能的訓練。

3、文化大革命階段(1966年—1976年)

文革六年中,全省沒有統一的學校教學計劃,全省通用教材停止使用,各地自編教材多數把數學知識列入“工業基礎知識”之中,或則保留數學學名稱卻把“三機一泵”作為主要教學內容,片面述說生產技術知識,導致教學質量的嚴重下滑。

4、撥亂總之階段(1977年—1985年)

文革結束后,教育戰線撥亂總之,鄧小平同志于1977年7月提出編撰全省統用中高中教材的建議。1978年,教育部出臺了《全日制六年制中學高中數學教學大綱(試行草案)》。這部大綱是依照學校數學學科特點、總結了建國以來的經驗教訓,并注意汲取美國先進經驗的基礎上制訂的。教學目的中突出了數學教學要適應四個現代化的須要,指出對學能力的培養。通過實踐發覺,這部大綱規定的學習分量側重,要求過高。人民教育出版社依據這個教學大綱編撰的學校數學教材,于1978年到1981年相繼出版。這套小學數學教材分中學、高中各兩冊。1985年對該大綱的小學部份進行調整,下達了《調整中學數學教學要求的意見》,該調整意見是從實際出發,按中學教育的特性、規律而提出的,刪掉了個別偏難、次要的內容,增加了個別內容的要求,使多數中學生經過努力可以達到教學要求。

5、普及義務教育階段(1986年——2000年)

1986年4月,六屆人大四次大會通過了《中華人民共和國義務教育法》,規定了義務教育的目的任務是“為提升全民族的素養,培養有理想、有道德、有紀律的社會主義建設人才奠定基礎”。2001年新年,江澤民同志宣布,我國已基本普及九年制義務教育。

1988年12月,國家科委出臺了《全日制高中數學教學大綱》。該大綱彰顯了“教育要面向現代化、面向世界、面向未來”的思想;指出了班主任的主導作用和中學生的主體地位的關系。在教學內容上,該大綱保持了原有的數學學科知識體系,刪掉了一些中學生接受較難的內容。該大綱是九年義務教育和新的小學教學大綱全面施行前的一份過渡性教學大綱,是當時修編教材,教育質量評估、考試的根據。

1988年國家科委頒授了《九年制義務教育全日制中級學校數學教學大綱(初審稿)》,該大綱指出培養中學生學習的興趣和心愿;指出聯系實際;指出對能力的培養;指出關注非智力誘因。1990年國家科委配合普通中學的“兩次變革”——“實施會考制度”和“高中施行選修課加必修課”頒發了《全日制小學數學教學大綱(修訂本)》。為了減少負擔,對高中數學教學要求提出修訂意見,供教學參考,并對部份原要求較高的教學內容作了增加要求和限制性說明。1992年6月,國家科委出臺了《九年義務教育全日制中級學校數學教學大綱(試用)》,將高中數學教學擺到了為提升全民族素養服務的高度。大綱關注中學生認知規律,淡化力、光、熱、電體系,著重打造“先現象而后規律,先具體后具象、先宏觀后微觀、先部分后整體”基本體系,以期綜合培養中學生素養。大綱將中學生對高中數學的認識界定為“知道”、“理解”、“掌握”三個層次,而對實驗技能提出用“會”來要求。該大綱指出知識的應用;指出對中學生能力培養;指出關注非智力誘因;指出思想品德教育。

義務教育教材倡導一綱多本,以適應我國疆域廣闊、教育發展不平衡的國情。從1988年開始,國家科委組織編撰義務教育大綱下的不同風格的多種教材。1993年,義務教育教材即將供全省選用。

此次經國家科委中中學教材審定委員會審查通過的一綱多本義務教育教材共7套,即:人民教育出版社與中國教育學會小學數學教學研究會合作編撰的供六·三學制和五·四學制使用的中學數學教材,本教材面向全省大多數地區,適用于通常中學;南京師范學院附中教育研究中心編撰的供五·四學制使用的中學數學教材,本教材亦適用于全省大多數地區使用;華南地區版本教材(北京科技出版社);華北地區版本教材(華東交大);東北地區版本教材(西北師院);《物理通報》雜志社版本教材;廣州版本教材(北京科技)。

此次高中數學教材變革,規模較大,影響較深。以上7套教材,一些地區仍在使用中。雖然2005年全省推廣使用新課程標準下的教材后,這種教材對廣大學校數學班主任仍具有重要的參考價值。因此,對這7套教材的主要特征剖析如下。

(1)從教材的結構體系看

傳統的中學數學教材體系基本上以物質運動形態從低級到中級排列,即以“力、熱、電、光、原”的秩序排列,這個體系對初學生來說的缺陷是:要讓中學生一次性完整學完其中的某一部份(如熱學)難度較大,不適宜中學生的知識水平與心理打算,致使中學生學習上的困難。這7套中學數學教材都想方設法改變這個缺陷,以更好地適應中學生的知識基礎和心理過程。從這7套教材來看,雖各有千秋,但粗作界定大體為兩個類型。其中一類采用“現象——規律——能量”的藍籌股結構,即先現象后本質,先宏觀后微觀的排列,因此,將熱學分為三個階段,熱、電分為兩個階段進行教學,這樣降低了教材的斜度和難度,中學生便于接受,也比較符合中學生的心理。另一類型為了提升小學生學習數學的興趣和接受能力,在原先傳統體系的基礎上作了適當調整,如將生活氣息濃、要求又不很高、學生便于接受的內容提早講授,這樣起步低、階梯小,保證絕大多數中學生能“入門”初中物理教學理念,所以先安排講授光現象或熱、電現象,之后再完整地講授其他部份。

(2)從教材內容與寫法上看

這7套中學數學教材為提升中學生學習數學的興趣和心愿,都編有引人入勝、激人奮進的“引言(前言);都編進大量生動有趣、簡單易做的實驗;插入諸多形象而富于美感的情境圖、示意圖、實物圖;降低數目可觀的小實驗、小制做和歷史小故事;還編入結合生產、貼近生活的數學實例,使中學生著力倍感數學就在自己的身邊,化學是有趣的,有用的。

這種教材還普遍采用“觀察與思索”、“實驗與思索”、“分析與推論”、“讀讀議議”、“想想做做”、“應用與練習”、“填方框”、“閱讀材料”等寫法,改變了已往教材平鋪直敘的陳述寫法,使之生動開朗,克服“滿堂灌”,更彰顯了以中學生為主體的教學思想,給中學生以面目一新之感,這對調動中學生學習數學的積極性和科學思想方式的鍛練都是非常有利的。

同時,教材為克服中學生學習數學的懼怕心理和思維障礙,除改變和調整一些教材體系外,還對個別定義、術語的抒發,力求淺顯易懂,不作過于追求嚴格,更不節外生枝。還對中學生在學習化學前可能接受的一些“先入為主”的錯誤觀念和片面性思維也都作了巧妙的對比處理,不給那些不利誘因在學習中引起障礙。

與舊教材相比,這種教材還充分考慮對中學生的思想品德教育,注意編入和挖掘教材中這方面的誘因,以引導中學生在學習知識、發展智力的同時樹立愛國主義、辯證唯心主義,培養科學心態。非常以古今中外科學家追求真理,堅苦拼搏,實事求是,敢于創新等生動的例子去引導和啟發中學生。對我國歷史上有關數學方面發明創造和現代科學技術的偉大成就注重給以介紹,這對培養中學生民族自信心,自豪感,責任感都具有深遠意義的。

6、新課改階段(2001年至今)

新世紀之初,為實現科教興國戰略,推動素養教育取得突破性進展,徹底改變當前基礎教育課程不適應素養教育的現況,在國際基礎教育課程變革大潮的推進下,我國展開了陣勢浩大、規模空前的新一輪基礎教育課程變革(俗稱為“第八次基礎教育課程革新”)。

黨和國家對此次課改高度注重。1999年6月,中共中央、國務院出臺《關于推進教育變革全面深化素養教育的決定》,提出要“調整和變革課程體系、結構、內容,構建新的基礎教育課程體系”的要求。2001年6月,國務院出臺《關于基礎教育變革與發展的決定》,進一步明晰了“加快建立符合素養教育要求的基礎教育課程體系”的任務。同年,教育部出臺了《基礎教育課程變革綱要(試行)》,確定了具體的變革目標,研發了各門課程標準或指導綱要。《義務教育數學課程標準(實驗稿)》于同年5月出臺。

此次課程變革的主要目標是:

(1)改變課程過分重視知識傳授的影響,指出產生積極主動的學習心態,使獲得基礎知識與基本技能的過程同時成為學會學習和產生正確價值觀的過程。

(2)改變課程結構過分指出學科本位、門類過多和缺少整合的現況,使課程結構具有均衡性、綜合性和選擇性。

(3)改變課程內容繁、難、偏、舊和側重書本知識的現況,強化課程內容與中學生生活以及現代社會科技發展的聯系,關注中學生的學習興趣和經驗,精選終生學習必備的基礎知識和技能。

(4)改變課程施行過分指出接受學習、死記硬背、機械訓練的現況,提倡中學生主動參與、樂于探究、勤于動手,培養中學生收集和處理信息的能力、獲取新知識的能力、分析和解決問題的能力,以及交流與合作的能力。

(5)改變課程評價過于指出評價的甄別與選拔的功能,發揮評價推動中學生發展、教師提升和改進教學實踐的功能。

(6)改變課程管理過分集中的狀況,推行國家、地方、學校五級課程管理,提高課程對地方、學校及中學生的適應性。

依據教育部《基礎教育課程改基綱要(試行)》關于“實行國家基本要求指導下的教材多元化新政,鼓勵有關機構、出版部門等根據國家課程標準組織編撰中高中教材”的精神,到目前為止,在此次課程變革中,全省6家出版社根據《課程標準》編寫了6套《義務教育課程標準實驗教科書·物理》。這6套教科書自2001年先后出版,經在國家實驗區試用后,于2005年秋供全省各地選用。

這6套教科書是:人教版教材:8年級分上、下各一冊,9年級全一冊;另有教輔。

北工大版教材:8、9年級各一冊;另有教輔。

滬科版教材:8、9年級各一冊;另有教輔。

滬科、粵教版教材:8年級分上、下各一冊,9年級分上、下各一冊;另有教輔。

蘇科版教材:8年級分上、下各一冊,9年級分上、下各一冊;另有教輔。

教育版教材:8年級分上、下各一冊,9年級1冊;另有教輔。

這6套教科書的特征是:總體說,教科書的功能牢固定坐落提升全體中學生的科學素養,認真貫徹《物理課程標準》的基本理念;變革力度大,具有“面向現代化、面向世界、面向未來”的風貌,充分彰顯了新一輪課程變革的精神。具體說:

(1)教材內容緊貼中學生生活,緊貼社會實際,注意從中學生感興趣的生活和自然現象引入問題,彰顯了“從生活邁向數學,從數學邁向社會”的課改理念。

比如,人教版教材八年級下冊“章聲現象”,就是從“唱歌”、“流水”、“蛙鳴”、“蟬叫”、“砂輪噪音”來研究“聲音的形成與傳播”的。

再如,滬科版教材八年級“章打開化學世界的房門”中,分別有“走近神奇”、“探索之路”、“站在巨人的右臂上”等三節內容。在“走進神奇”中,分別用慧星、日落、雷電、火山、洪水、雪崩、龍卷風等展示了自然中驚艷人心的神奇;用啤酒罐的秘密、折斷的牙簽、絕妙的拉鏈、神奇的鋼筆、沖浪、撐桿跳高等展示了生活中飽含人類智慧的神奇。在“探索之路”中,用古人遺留的文字、圖片、文物、古跡等展示了遠古先人對神奇自然現象的理智思索;以哥白尼、伽利略、牛頓、愛因斯坦等數學大師為代表展示了數學學發展的主要階段。在“站在巨人的右臂上”中,分別從“知識與技能”“過程與技巧”以及“情感心態與價值觀”三個方面展示了數學學巨匠們為后人留下的遺產。

(2)教材內容涵括了《物理課程標準》歸定的所有內容,內容基本、典型、實用、有時代特色,是中學生終生學習必備的基礎知識和技能。教材徹底改變了內容“繁、難、偏、舊”的現況,非常增加了估算題的數目和難度,大大減少了中學生的作業負擔,借以將中學生的精力放到自主探究學習上。

(3)注重科學探究,將科學探究和科學內容放在同等重要的地位。主要表現在:①科學探究貫串全書仍舊,滲透到所有主要章節。將《物理課程標準》歸定的重要知識,大都列為探究內容,在各章節還推薦了一些開放性的探究課題。②重視對探究活動的指導,對探究的主要要素,采取循序漸進的方法,按內容、分階段培養;從展示探究,到模仿探究,再到自主探究。科學探究有實驗探究、文獻探究、調查研究、網上查詢等方法,鑒于小學中學生的特性,教材突出觀察實驗探究。③精選科學探究素材,通常選擇來自中學生生活、生產實踐,中學生感興趣對中學生學習數學知識有用的問題作為探究素材。

(4)教材內容注重與其他學科的整合,強化了STS教育和人文精神向數學學科的滲透。

比如,滬科版教材八年級,“第二章運動的世界”初中物理教學理念,在提到運動的描述時,考慮了學科交融以及對中學生情感方面的薰陶。從作家用語言的韻律和意境贊揚運動,作家從形態和色調勾勒運動,音樂家用曲調和節奏表現運動,逐步步入科學家用特定的概念、教學工具及實驗方式描述和研究運動。在數學教材中出現了音樂家的五線譜以及作家的杰作,這是教材上將化學學科與其他學科融合的典型例證。

(5)注重插圖、照片的教學功能。教材中編入了大量的插圖、照片,它們是教材內容的重要組成部份。

插圖、照片的內容主要是呈現化學現象或數學特點,以及科學、技術、社會之間的聯系,且色調艷麗,方式開朗,可以迸發中學生的學習興趣,為中學生提供大量生動的感性材料,有助于中學生科學素質和人文精神的培養。

(6)教材在結構體系上,徹底打破了“力、熱、光、電、原”的次序,結構體系呈現多樣化。

(7)教材彩印精致,圖文并茂。

?