明天讀書內(nèi)容“細胞膜的結(jié)構(gòu)和功能”。

1、教學(xué)設(shè)計

穿插在旁邊進行介紹。

2、細胞膜的功能

教材這兒的處理又是先講功能,之后再講結(jié)構(gòu)。我很喜歡這個處理。

這兒可能有人要問了,在蛋白質(zhì)部份也是先功能后結(jié)構(gòu),并且核苷酸卻是先結(jié)構(gòu)后功能,這兒又是先功能后結(jié)構(gòu)。這么,對于這樣的內(nèi)容,先講結(jié)構(gòu)好?還是先講功能好?這兒我談一點個人的理解。

先講結(jié)構(gòu)也好,先講功能也罷,只要邏輯關(guān)系上處理好就行了,最終都要歸結(jié)到結(jié)構(gòu)和功能相適應(yīng)上來。并且從中學(xué)生的接受來說,在可能的情況下,還是先講功能為宜,由于功能多可以歸為一些具體的實例,這種中學(xué)生理解上去更為直觀,引導(dǎo)中學(xué)生剖析這種相對形象化的功能背后的緣由,就可以很自然地引出結(jié)構(gòu)問題。但凡事都有例外,例如“核酸的功能”就無法實例化,像這些情況,若果還是抱著一種信念——我要先講功能,那就有點太執(zhí)拗了。此時相對于更具象的核苷酸功能而言,核苷酸的結(jié)構(gòu)反倒會變得愈發(fā)形象一點,因而先處理核苷酸的結(jié)構(gòu)是一種更不錯的選擇,新教材也是這樣做的。

3、對細胞膜結(jié)構(gòu)的探求

這部份內(nèi)容包括了一個思索討論欄目和正文內(nèi)容。我置于一起討論了。

3.1細胞膜探求歷程的邏輯

先按照歐文頓的實驗現(xiàn)象,提出假說:細胞膜由脂類構(gòu)成(注意這是個假說暫時還不是推論)。之后科學(xué)家分離得到純凈的喂奶植物成熟紅細胞的細胞膜,物理剖析表明細胞膜確實由脂類構(gòu)成,包括磷脂和固醇。歐文頓的假說得到了驗證。

按照細胞膜的組成,可以提出這樣的問題:磷脂在細胞膜中是怎樣排列的?這時可以補充有關(guān)磷脂的內(nèi)容,讓中學(xué)生明晰磷脂是兩性分子。之后讓中學(xué)生明晰細胞膜內(nèi)外都是水環(huán)境,進而引導(dǎo)中學(xué)生在理論上推斷細胞膜中磷脂應(yīng)當排成兩層(這是個假說)。戈特和格倫德爾的實驗證明了細胞膜中磷脂是單層排列的。

因為細胞須要的一些極性分子也可以快速通過細胞膜(脂類不容許極性分子快速通過),同時結(jié)合丹尼利等對細胞膜和油水界面表面張力的比較,這種都表明細胞膜不僅僅是由脂類構(gòu)成。當確定了細胞膜上富含蛋白質(zhì)(驗證)后,下一個問題就急劇而至:蛋白質(zhì)和磷脂的位置關(guān)系是如何的?

依照油脂滴吸附蛋白質(zhì)后也會表現(xiàn)出表面張力增加,這和細胞膜的情況一致,由此提出假說:細胞膜除富含脂類外,還富含蛋白質(zhì),但是蛋白質(zhì)分布在磷脂的表層。這產(chǎn)生了三文治結(jié)構(gòu)模型的雛型,1959年羅伯特森的電鏡觀察結(jié)果支持披薩模型(這兒能看見,一個支持假說的觀測結(jié)果并不能造成假說的創(chuàng)立)細胞膜模型制作,羅伯特森據(jù)此覺得所有的細胞膜結(jié)構(gòu)都可以用披薩模型來解釋,而且將模型處理成靜態(tài)的。

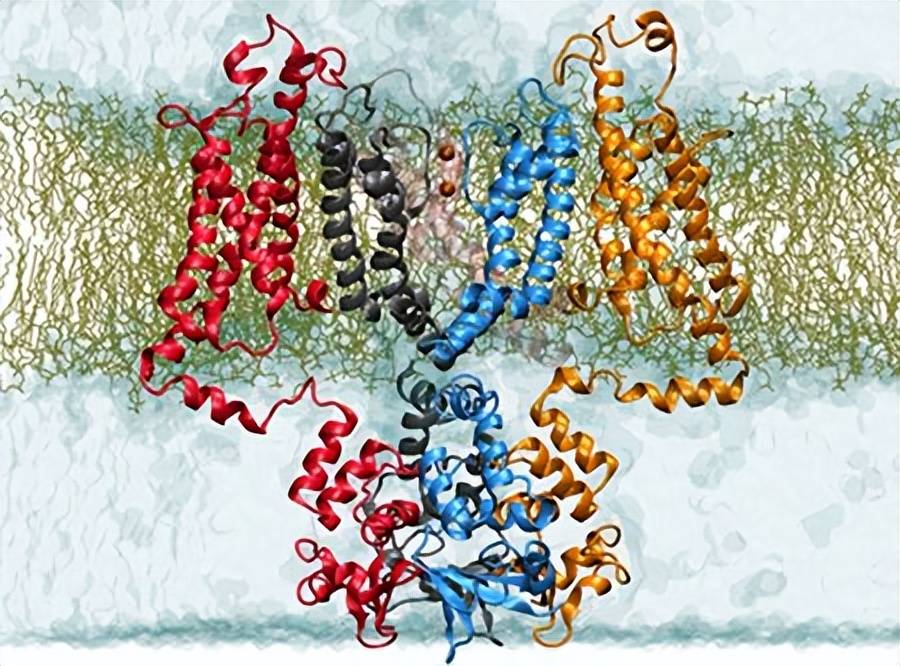

靜態(tài)模型很快就面臨挑戰(zhàn),它不能解釋一系列有關(guān)細胞生長、分裂以及變形蟲運動等問題。科學(xué)家通過冰凍刻蝕電鏡技術(shù)也發(fā)覺,蛋白質(zhì)并不是鋪在磷脂雙分子層的外側(cè),有些蛋白質(zhì)會嵌入甚至貫串磷脂雙分子層。同時,螢光標記的人鼠細胞融合實驗表明:細胞膜是動態(tài)的。結(jié)合上述實驗,科學(xué)家又提出了新的假說——流動鑲嵌結(jié)構(gòu)模型,該模型還能較好解釋已觀察到的實驗現(xiàn)象。

3.2關(guān)于教材內(nèi)容的一點疑惑

有心的讀者會發(fā)覺,20世紀初科學(xué)家分離得到純凈的細胞膜以后,進行物理剖析。現(xiàn)行教材得到的結(jié)果是:膜主要由脂類和蛋白質(zhì)構(gòu)成;新教材是:膜脂主要由磷脂和尿酸構(gòu)成。

這個區(qū)別意義重大,通常覺得科學(xué)家是在20世紀30年代左右才漸漸接受細胞膜富含蛋白質(zhì)的,新教材的寫法更符合科學(xué)發(fā)覺的歷史。并且這兒我們必然會有這樣的疑惑:既然科學(xué)家分離得到了純凈的細胞膜,但是細胞膜中蛋白質(zhì)濃度巨大,為何初期科學(xué)家卻沒有注意到呢?說實話,這個問題我不會回答,手頭的資料也不能解決這個問題,這個時侯我多么希望手頭能有一本關(guān)于膜的著作可供參考呀。

我猜想一下,可能當時獲得純凈細胞膜的處理方式會造成膜上的蛋白質(zhì)開裂,這樣最終保留的蛋白質(zhì)都會非常少,物理剖析時可能作為雜質(zhì)忽視掉了。這一點,我們從1925年兩位英國科學(xué)家的實驗中,可以看見,她們從來沒有考慮蛋白質(zhì)的問題,她們的估算也是構(gòu)建在不考慮蛋白質(zhì)占膜表面積的基礎(chǔ)上,可以覺得她們根本沒有考慮過蛋白質(zhì)。我讀了這部份的原文,也沒有聽到蛋白質(zhì)對實驗偏差的影響剖析。

3.3提出假說

這是一個保留自現(xiàn)行教材的內(nèi)容細胞膜模型制作,我個人比較喜歡。

每次講這個內(nèi)容,我都跟中學(xué)生指出假說的合理智。假說不能是陡然臆測的,科學(xué)家的假說都是構(gòu)建在已知事實和觀察到的現(xiàn)象的基礎(chǔ)之上,說白了,所有假說的提出都要有以一定的已知信息作為根據(jù)。

在教學(xué)中,可以在上面的細胞膜探求歷程中,就注意引導(dǎo)中學(xué)生要按照已知信息提出合理的假說。而且羅伯特森的假說中,我們能看見支持其假說的電鏡觀察結(jié)果,然而這并不足以證明假說的創(chuàng)立,在新的證偽該假說的證據(jù)面前,該假說也只能被舍去。

4、流動鑲嵌結(jié)構(gòu)模型的主要內(nèi)容

4.1物質(zhì)運輸?shù)鹊膶崿F(xiàn)有賴于膜的流動性

這句話是新教材新加的,加的好,得點贊。

在原先現(xiàn)行教材配套教輔的一些習(xí)題中,總是會出現(xiàn)主動運輸彰顯膜的哪些特點的問題,之后教輔的答案是選擇透過性。教材這兒總算給那群人明晰的一個回復(fù),主動運輸過程中,執(zhí)行運輸功能的蛋白質(zhì)也要在“動”(構(gòu)型改變)中能夠?qū)崿F(xiàn)對被轉(zhuǎn)運物質(zhì)的運輸,主動運輸過程的實現(xiàn)也需要依賴膜的流動性能夠完成。被動運輸?shù)膶崿F(xiàn)同樣依賴于膜的流動性。

4.2糖被的敘述更確切

現(xiàn)行教材對糖被的敘述容易讓人形成誤會,致使教輔中“糖被就是糖蛋白”的觀點橫行。新教材明晰了糖被就是細胞膜外表面的糖,它可能與膜上的蛋白質(zhì)結(jié)合,也可能與膜上的脂類結(jié)合。

這兒額外說兩點:第一,糖被中的糖一般是多肽,并不是黃酮。這一點后面早已說過一次,有興趣的可以查一下資料,很容易找到。第二,糖蛋白并不是僅殘存在于細胞膜上,也存在細胞器膜上,不過此時糖蛋白的朝向是細胞器內(nèi)部。關(guān)于這個問題,下一次讀書再議。