初中數學試講稿集錦

在教學工作者舉辦教學活動前,經常須要編撰試講稿,利用試講稿可以提升教學質量,取得良好的教學療效。這么寫試講稿須要注意什么問題呢?下邊是工作例文網小編為你們搜集的初中數學試講稿集錦,歡迎閱讀與收藏。

初中數學試講稿1

一、教材剖析

1、教材的地位和作用:

本課時內容為八年級第一學期第二章《光》第二節內容,在高中數學教材中,光的折射是繼光的反射后的又一個新的光現象。本節知識是光學中的重點知識、是理解透鏡作用緣由的基礎,同時又是理解日常生活中許多光現象的基礎。光的折射現象中學生比較熟悉,也比較感興趣,通過對現象的剖析,培養中學生密切聯系實際,運用科學知識來解釋一些自然現象的習慣和能力,更重要是迸發中學生學習興趣,提升科學素養,讓中學生從小崇尚科學,立志獻身科學。本節教材讓中學生認識光的折射現象和初步規律,為之后透鏡及探究透鏡成像規律學習活動進行充分打算。是本單元教學的重點知識之一。

2、教學目標

本節內容我們要達到的教學目標可以分為三個方面

教學目標:

1、知識目標:

1.通過實驗認識光的折射規律;能從諸多光的現象中辨認出屬于折射的現象,能用光的折射規律解釋生活和自然界中的一些現象。

2.了解光的折射在實際中的應用。

2、過程與方式目標:

通過對有關光的折射現象的觀察、猜測、檢驗、聯想等的活動,使中學生感悟科學探究的方式。

3、情感、態度、價值觀目標:

培養中學生在學習中交流、團結和協作的精神。培養中學生的學習熱情,使中學生在實驗中積極思索,主動探究,樂于合作,滲透從生活到化學,從數學到社會的基本理念。

本節課的重點和難點是:(1)讓中學生認識光的折射規律;(2)讓中學生會作光折射的光路圖。

二、教學設計思路:

本節課整體上采用對比、猜想、提問設疑、設計實驗探究的模式,教學流程上采用以上方法:

第一步:觀察光的折射現象,讓中學生對照光的反射定義自己剖析得出光的折射定義。中學生對定義總結很有可能不是很縝密,但可以通過前面的觀察實驗和剖析來逐漸引導中學生修正定義,讓中學生明白為什么要用“斜射入、一般”這些詞。

第二步:觀察光的折射現象,對照光的反射定理,讓中學生推測光的折射可能有什么規律,之后根據推測設計實驗探究得出推論。其實整個實驗主要是我來操作完成。在此我補說一點,由于在闡述光折射歲月路是否可逆時,因為沒有演示光從水射入空氣中的器材,所以我采用的是用半方形玻璃磚來做這個實驗,也能達到挺好的療效。

第三步:中學生練習畫光的折射光路圖,為下一部份學習透鏡的作用做好鋪墊。

第四步:借助光的折射規律解釋光的折射現象。在這一步我采用讓中學生做硬幣“上浮”實驗,讓中學生親身體驗一下光的折射帶來的錯覺,導致中學生思索硬幣為何會“自動下浮”,啟發中學生畫光路圖來解釋緣由。同時也說出了盛水的碗變淺、放入水底的牙簽變彎等現象的誘因。

第五步:通過多媒體演示“海市蜃樓”現象。聯系生活實際,解釋“潭清疑水淺”、“叉不到水底魚的誘因”等現象。

初中數學試講稿2

敬愛的諸位專家、老師:

明天我試講的題目是《物質的化學屬性》,下邊,我將通過說教材、說教法、說學法、說教學過程四個部份來進行我的試講。

一、說教材

1.教材的地位和作用剖析

這節課是蘇科版數學八年級上冊第六章第五節的內容,是新課程施行后降低的一節內容,知識相對獨立,內容對應于數學課程標準中物質(一級主題)的一個二級主題,本主題所涉及的科學內容,與日常生活和自然現象密切相關,與科學技術的發展前沿有重要聯系。學習這種內容能讓中學生在中學科學課程的基礎上進一步認識物質世界。

教材首先通過讓中學生觀察圖片,自主的發覺物質的一些屬性,如:密度、透光性、彈性、導電性等,目的是希望指出物質屬性的多樣性。接著將強度作為一個比較突出的屬性,通過探究活動的方式對物體的強度進行比較排序,在比較的時侯用到了刻劃法。最后提到對物體屬性的深入研究,推動了材料學的發展,催生了新技術和新元件等。教材整體內容特征是知識比較淺,但內容可以鋪的很開,班主任設計的空間大,同時能讓中學生深切的感遭到從生活邁向數學,從數學邁向社會。

2.學情剖析

從心理特點來說物理公式初中全部意義,處于八年級下學期的中學生,思維已逐漸從經驗型向理論型發展,觀察能力,記憶能力和想像能力也隨著迅速發展。但同時,這一階段的中學生好動,注意力易分散,愛隨時發表看法。所以在教學中應捉住這種特征,一方面運用直觀生動的實驗,引起中學生的興趣,使她們的注意力仍然集中在課堂上;另一方面,要創造條件和機會,讓中學生自由的發表看法,發揮中學生學習的主動性。

從認知狀況來說,中學生在此之前早已學習了物質的密度,對鑒定、區分物質早已有了初步的認識,這為順利完成本節課的教學任務打下了基礎,但對于物質化學屬性的理解(因為其概念具象程度較高,)中學生可能會形成一定的困難,所以教學中應給以簡單明白,深入淺出的剖析。

3.教學目標剖析

按照以上對教材的地位和作用、以及學情剖析,結合新課標的要求,我制定了以下三個維度的目標。

(1)知識與技能:

①知道密度、硬度、導電性、彈性、磁性等都是物質的化學屬性,會描述物質的這種屬性。

②會按照物質的化學屬性對物質進行分類,嘗試將物質的一些化學屬性與生活中物質的用途聯系上去。

(2)過程與方式:

通過對物質導熱性、導電性、硬度等屬性的探究,培養中學生的觀察能力、實驗能力,以及發覺問題、分析歸納的能力,并感受比較的研究方式。

(3)情感、態度與價值觀:

體驗知識來始于實踐,又應用于實踐,能保持對科學研究的熱情。在實驗中養成實事求是的科學心態,有愛惜公物的意識。

4.教學重難點剖析:

我將本節課的重點確定為:了解物質常見的屬性,會按照物質的化學屬性對物質進行分類。難點確定為:怎樣通過實驗發覺和認識物質的化學屬性。

在教學過程中,我準備在實驗中突出重點,在討論中突破難點。

5.實驗器材:

保險絲,別針,塑膠勺,金屬勺,鑷子,火柴,筷子,香皂,縫衣針,干電板,小燈泡等,中學生自帶物品。

二、說教法

在教學過程中,中學生是學習行為的主體,班主任是學習的組織者、引導者,結合本節課的內容特征和中學生的年紀特點,本節課我主要以啟發式教學為主,結合實驗法、討論法等教學方式,將課堂交給中學生。在實驗中,既能滿足小學中學生的操作欲望和好奇心,迸發中學生的學習興趣,又能有效的感受理論與實踐的關系;在討論中,既能發揮中學生的主動性,使所有中學生都有機會參與到學習活動中來,又能彰顯個性,學會交流,推動中學生自由、充分、全面的發展。讓中學生在啟發、觀察、實驗、討論中,眼手共用學動手,手腦共用學動腦,在動手動腦中完成對知識的自主建立,并提升中學生的綜合能力。

三、說學法

中學生對知識的把握、技能的獲得不是老師教下來的,而是中學生學下來的,因而指導中學生由“學會”變為“會學”是教育追求的目標之一。因而,從中學生“學”的角度出發,本節課我主要讓中學生在“做”中學,學中“思”,手腦共動,通過觀察、實驗、思考、討論、體驗等,了解物質的化學屬性,感受這種屬性在生活中的應用,讓知識和技巧隨著課堂的進展逐漸滲透到中學生的腦子中。

四、說教學過程(教學環節設置、教學評價、板書設計)

1.說教學環節設置

化學的教學過程是班主任引導中學生進行學習活動的過程,是班主任和中學生間互動的過程,是師生共同成長的過程。為了有序、有效地進行教與學的活動,依照中學生的認知規律,本節課我主要安排以下五個教學環節:

環節1.設置情景,引入新課

發覺問題是學習的開始,提出問題是探究的開端,所以我設計了以實驗引入,讓中學生在發覺問題、提出問題中,自然步入本節的主題。

實驗一:兩個不同的別針(買來的別針,用保險絲弄成的別針),分別進行打開剪短、拉斷、用火柴燒斷、燒不斷用鑷子夾斷等實驗過程,感受強度、韌性、熔點等屬性的不同,在對比中讓中學生發覺不同,因而自然引入對物體屬性的研究。

環節2.新課教學

“一、多種多樣的物質,按屬性分類,以便研究和應用

二、物質的化學屬性:密度、熔點、硬度、導電性、導熱性等

1.強度

問題討論:如何比較強度,中學生發表自己的看法,并進行評價(多種方式對比好壞,其中經驗不可靠)。

實驗二:筷子刻香皂、刻鐵塊,釘子刻鐵塊,全體中學生用筷子刻粉筆等,引導中學生得出判定強度的方式:刻劃法(有缺陷性,注意告訴中學生要愛惜公物),再比較得出圖片中物體強度的排序。

問題討論:為何銅鎖匙越來越稀少?

觀察:自己的各類鋼筆,說明強度不同,用途不同。(對知識的應用)

2.導熱性

實驗三:放到冷水中的兩個湯匙,手摸感知體溫的不同。(導熱性)

討論應用:劃火柴說明空氣、木頭都是熱的不良導體,鵝絨服御寒,鍋各部份材料等。

3.導電性

實驗四:觀察小燈泡的發光情況,換用不同材料接入電路,包括實驗一用到的金屬絲(說明一種物質有多種屬性)

討論:以上材料的特性,解釋電纜線的材料選擇理由

4.其它屬性:

觀察:第一組圖片,你能夠發覺哪些屬性,填寫書上的空格。

小練習:談談下邊物質的一到多種屬性(橡皮、刻度尺、瓶子、水等,盡量選定隨手可得的物品)。

轉承:對物體屬性的深入研究,推動了材料學的發展,催生了新技術和新元件,對人類社會形成了重要影響。

三、應用和發展

愛迪生對耐低溫材料的研究,使電力照明走入千家萬戶;科學家對半導體導電性的研究,引起了晶體管的誕生,開創了人類社會是信息化時代

閱讀:生活數學社會(航天飛行器的特殊“外衣”)

思索交流:新型陶瓷有什么化學屬性?碳化物材料有哪些特征?”

環節3.反饋練習(與環節二融合,小循環反饋,更能及時查缺,有效調整教學)

環節4.小結(中學生小結,培養概括能力,語言抒發能力,產生整體印象)

環節5.作業布置:

(1)設計標簽:調查生產、生活中的一些材料,為其中一種材料設計標簽。

(2)制做一個保溫盒。

多元化、操作性強的作業,能開拓中學生視野,迸發中學生學習興趣,提升中學生綜合能力。

2.說教學評價

新課程提倡“立足過程,促使發展”的中學生學習評價,適度、恰當的評價有利于迸發中學生的學習興趣,保持中學生對自然探求的興趣,營造和諧的課堂氛圍。在本節課的教學過程中,我將評價融于過程物理公式初中全部意義,借助課堂觀察、課堂練習等方法,對中學生的興趣、參與度、能力水平、合作意識等方面進行多維度評價,尊重中學生的個體差別,讓中學生通過評價及時了解自己在這些方面獲得了提升,還有哪些潛能,提高中學生的學習興趣和自信心,使每位中學生都能在自己的“最近發展區”得到充分的發展。同時,注意將班主任評價、學生自價、學生互評等結合上去,努力打造多樣化、發展性的評價體系,以推動中學生科學素質的提升、教師專業素養的發展和化學教學的改進。

3.說板書設計

板書是教學內容的濃縮,以便中學生記錄、記憶、理解,產生整體印象,心理學實驗表明,步入人腦并被記憶的信息有80%以上來自左眼,為此,適量的板書能提升課堂教學療效。本節板書三個標題,第二個標題是重點,黑板分左右兩部份,分別為主副板書,書寫中注意彩色粉筆的應用。

初中數學試講稿3

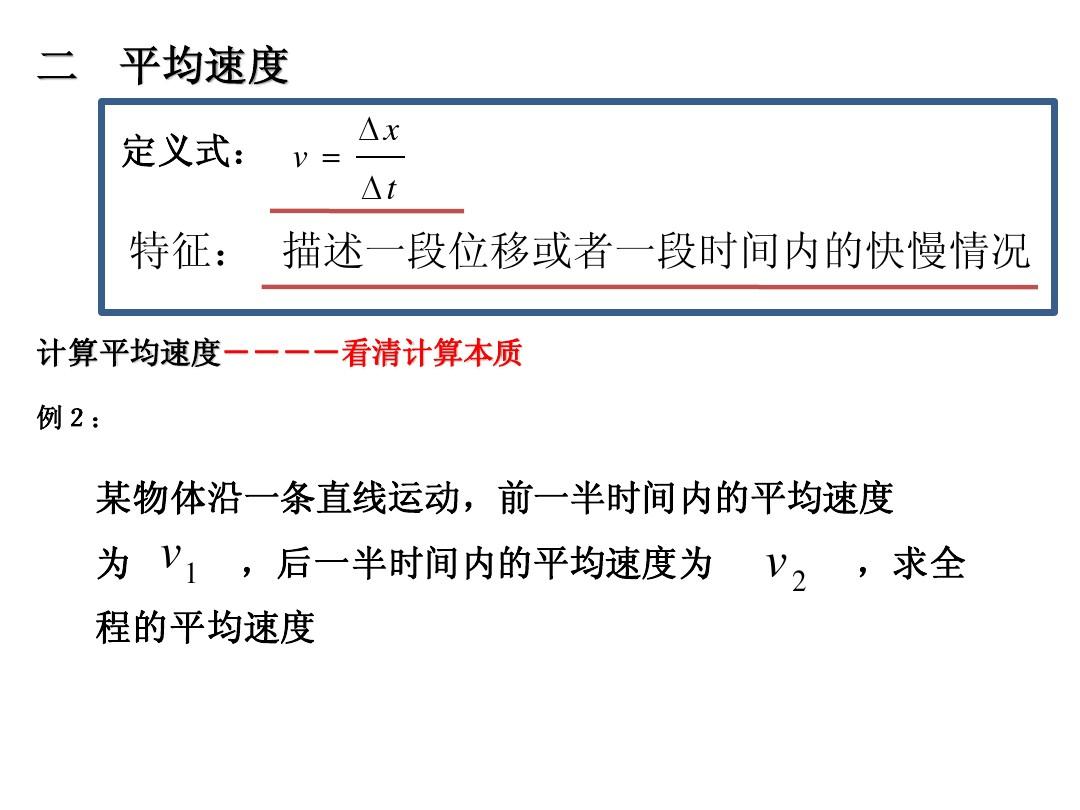

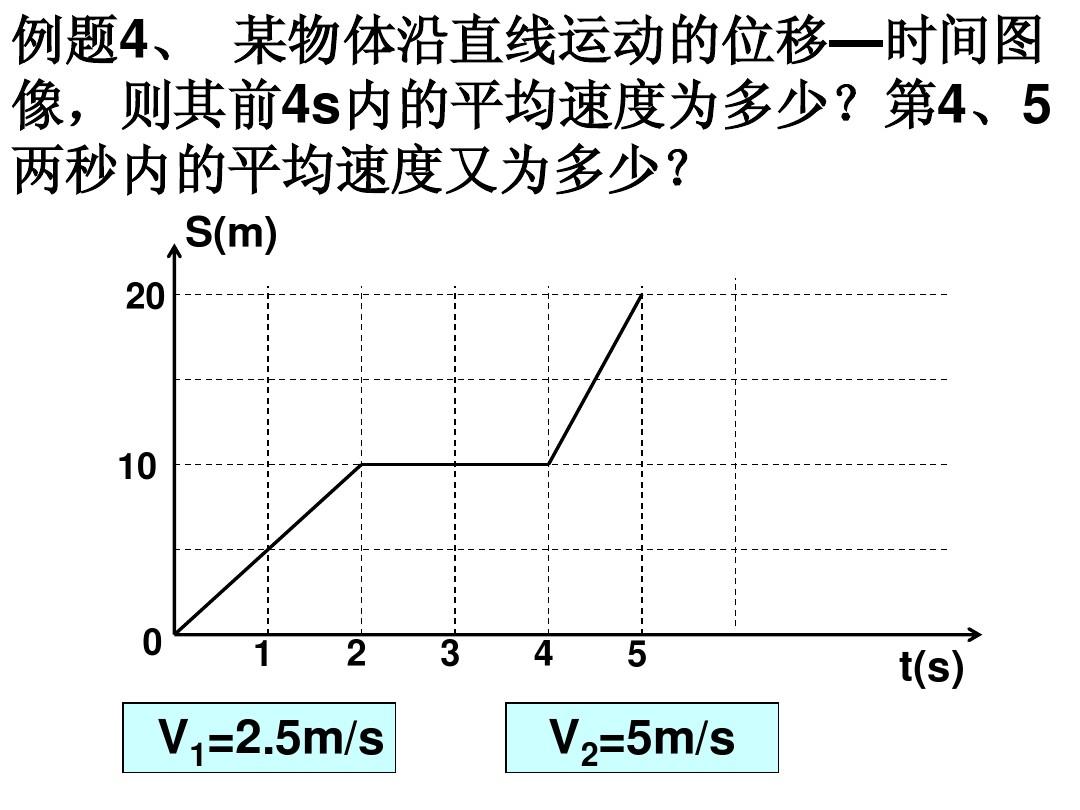

我是來自南六家高中的田富,明天我試講的題目是人教版八年級數學下冊第一章第三節《運動的快慢》。我將從教材剖析、學生剖析、教學目標、重點難點、教法學法、教學過程、板書設計、教學療效這幾方面對本節進行探討。

一、教材剖析:

本節課的上一節述說的是“運動的描述”,通過這一節中學生曉得了“什么是運動”,而本節課教材通過“想想議議”欄目提出問題(“哪些方式可以描述物體運動的快慢?”)引入課題,但是中學生討論總結后直接得出速率的定義及估算公式,這樣安排符合中學生的認識規律。在高中語文課中,中學生學習過估算速率和路程的問題,對這種知識并不陌生,高中數學從簡單的運動開始,可以充分借助中學生已有的知識來逐漸展開對化學的學習。

二、學生剖析

學生對速率、路程等數學概念都有一定的了解,而且中學生對本節課還是喜歡數學又擔心難,喜歡的是曾經接觸過速率的估算,怕的是借助數學公式解決速率問題還是第一次,非常是物理底子薄的中學生。因而迸發中學生的學習興趣和強化自信變得非常的重要。教學中可以借助中學生喜歡看鮮明、生動、不平時的現象的心理迸發中學生的學習興趣。

三、教學目標:

1、能用速率描述物體的運動

2、能用速率公式進行簡單的估算

3、知道勻速直線運動的概念

4、粗略研究變速直線運動,能用平均速率描述直線運動的快慢

四、重點難點

重點:構建速率的概念和物體運動快慢的比較方式。

難點:應用速率公式進行簡單的估算。

五、教學方式

1、觀察比較法:通過對生活當中實際例子的比較,理解速率的概念和勻速直線運動和變速直線運動的區別:

2、練習法:通過中學生練習,學會應用速率公式進行簡單的估算和速率單位的換算。

六、教學程序設計

(一)課題引入

通過多媒體展示“2004年冬奧會上劉翔捧杯”的實錄引入課題。借助中學生感興趣的具體例子導出課題,更具有吸引力,療效要比教材“想象議議”引入更好。

班主任提問:劉翔用了12秒88跑完了110米,大家想曉得他有多么快嗎?

(二)新講課程

1、首先中學生看教材“想想議議”欄目中提出的問題,讓中學生充分討論。班主任也可以提出以下問題,以啟發中學生的思路。

蝸牛在地面沿直線爬行、自行車在平直的道路上行駛、飛機在空中沿直線飛行,她們的運動情況有何區別?

中學生很容易得出推論“他們運動的快慢不一樣”。之后讓中學生繼續討論:生活中如何比較物體運動的快慢呢?待充分討論后,師生共同歸納出幾個辦法。

(1)相同時間內,通過路程遠的運動的快。如,兩人同時同地出發,走在上面的運動的快。

(2)相同的路程,所用時間短的運動得快。如,百米賽跑,先到終點的運動的快。

(3)時間、路程都不相同時,1s內通過路程遠的運動的快。

因而引入速率的概念,引入時應注意從以下幾個方面建立中學生對速率的認識:

(1)化學意義

(2)定義

(3)公式

(4)國際單位、常用單位

之后指導中學生觀察教材中的圖1.3-2,認識車輛的速率表。讓中學生閱讀小資料,了解一些物體運動的速率。并讓中學生進行單位換算練習,如:

1m/s=/h;5m/s=/h;72km/h=/s

2、在生活中,做機械運動的物體的運動情況相同嗎?機械運動時如何分類的?哪類運動是最簡單的機械運動?引導中學生觀察教材中“想想議議”,中學生會發覺,甲圖中的車輛在相同的時間內通過的路程都相等,運動的路線是直線,乙圖中在相同的時間內通過的路程不相等,運動的路線也是直線。在此基礎上,引出勻速直線運動的概念。還應讓中學生了解,物體做直線運動時,若在相同的時間內通過的路程不相等,這樣的運動叫變速直線運動,可以用公式v=s/t估算出做變速直線運動的物體的平均速率。

3、講解教材中的例題,學會使用公式v=s/t及變型公式s=vt、t=s/v解決簡單的問題。在練習過程中,應規范中學生的解題過程。養成先剖析,在解題的良好習慣。

4.小結:新講課后,組織中學生討論“是否還有疑慮?”,并對本節課做簡單的總結。

5、完成達標測試,展示答案,集體糾正。

6、作業布置

動手動腦學數學

七、板書設計

運動的快慢

一速率二勻速直線運動

1化學意義1概念

2定義2變速直線運動

3公式:v=s/t3平均速率

4單位:1m/s=3.6km/h

八、教學療效

本節通過教材及身邊的實例,科學、規范的引入速率的概念。通過這樣的學習過程,除了可以讓中學生了解素的概念,同時也增強了運用物理工具處理問題的能力,更重要的是讓中學生體悟了完善速率概念的思想方式。對于速率的公式進行估算大部份中學生能完成并把握,但解題時過程不規范還應課下強化訓練。