項目名稱:糖脂代謝穩態調控的分子機制首席科學家:蘇州學院起止期限:2011.1至2015.8依托部門:教育部二、預期目標總體目標確定機體和細胞在不同生理狀況和環境誘因下維持糖脂代謝穩態的分子機制,揭示在細胞生長和應激反應中起重要作用的調節因子調控細胞代謝的訊號通路網路,為糖脂代謝衰弱導致的肥胖、脂肪肝、糖尿病和腫瘤的初期確診和醫治提供理論根據。構建對實驗植物代謝相關的生理生化指標剖析的技術平臺,發覺相關基因敲除或轉基因大鼠引起糖脂代謝衰弱的訊號通路.培養高質量博士研究生20—30名,培養3-5名享有國際著名度的專家和5-8名中青年學術帶頭人。(5)在國際重要期刊發表SCI論文15—25篇,其中爭取在Cell、Nature、Science或其子刊等影響因子10以上刊物發表研究論文5—10篇細胞膜穩態劑,申請發明專利3—5項.三、研究方案1.總體研究方案細胞能量代謝是細胞最基本、最重要的活動之一,與細胞的飼養、分化、凋亡、運動、信號轉導及多種重要癌癥的發生密切相關,是生命科學的一個重要領域。細胞要通過能量感應系統隨時檢測其能量水平狀態,在不同的物質和能量狀態下要不斷地通過細胞內的代謝調控途徑來調節其代謝水平以達到一種穩態。

同時,細胞在面對內外界一些不良誘因時也會作出相應的代謝變化,這種應激反應對細胞正常的生長和功能是十分重要的。倘若這種應激反應失調,都會使細胞代謝發生異變,造成如前所述的多種人類重大病癥的發生。本項目的總體研究方案擬借助我們在蛋白質科學、細胞代謝、細胞訊號轉導等研究領域的研究優勢和技術手段,結合細胞生物學、動物生理學等學科的研究方式,集中力量多層次、多角度地研究與細胞代謝調控相關的訊號通路網路,分離和鑒別參與細胞代謝調控的新的基因和訊號通路,剖析各個訊號通路之間的動態調控機制,并研究細胞異常代謝的訊號通路,闡明代謝異常與糖尿病、腫瘤等重大病癥的關系。項目總體研究方案如右圖1:項目總體研究方案2.技術路線因為代謝調控往往涉及多種組織、器官乃至整個機體,因而借助基因敲除大鼠模型來確證基因在代謝過程中的生理功能已成為“金標準”。本項目組早已擁有或正在建立各類基因敲除大鼠和轉基因大鼠模型,包括TNKS2、PTEN、CKIP-1、cideb、p53、Lkb1、Tip60基因敲除大鼠以及cidea轉基因大鼠.我們將借助那些大鼠模型,比較研究代謝調控在正常生理狀況以及不同內外誘因的剌激下細胞能量代謝的變化及其調控的訊號通路網路。

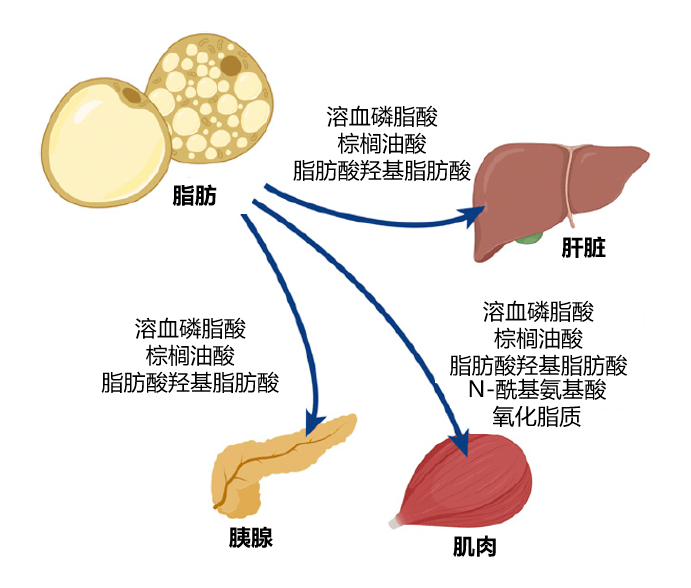

同時,我們也將利用體外細胞培養,非常是比較研究正常細胞以及癌癥細胞在低氧狀況下和目前常規培養狀況下代謝調控的優缺,并與機體內生理條件下代謝調控的情況相比較,找尋適宜代謝調控研究的細胞培養模型。在此基礎上驗證從植物模型得到的結果,并在分子水平上進一步深入研究影響細胞代謝的訊號通路網路和調控機制.據悉,我們將通過酵母雙雜交、分子篩層析、免疫共沉淀和質譜等等蛋白質研究手段捕捉并鑒別與代謝調控相關的蛋白質復合體及其組份,因而為揭示代謝調控中各類蛋白質復合體的動態組裝奠定基礎。同時,借助蛋白質結構解析來闡明各類蛋白質復合體中蛋白質的互相作用關系。故,項目的總體技術路線如圖2:創新與特色本項目擬借助已有或正在進行的各類基因敲除大鼠模型,在植物個體的基礎上闡述代謝調控的機理和生理作用.同時,利用我們在脂類組學、代謝組學、蛋白質組學、功能基因組學方面的研究基礎和優勢,對調控糖脂代謝穩態的分子機制進行研究,探求細胞在不同逆境(低氧、缺氧、高脂等)下的代謝形式的轉變及其調控訊號通路網路的動態變化,非常是深入剖析細胞生長和應激反應的重要調節因子對細胞代謝的調控作用,將在分子水平、細胞水平以及植物個體水平上增進我們對代謝調控以及異常代謝與細胞異常增殖之間的關系的認識.為最終揭示細胞糖脂代謝穩態調控的分子機制和相關重大病癥的預防提供理論基礎.4.課題設置課題1糖脂轉運及其穩態調控的的分子機制研究內容:細胞內糖脂代謝的穩態調控是維持細胞或機體基本生命活動的基礎,糖脂代謝的衰弱與糖尿病、肥胖、脂肪肝、心血管疾患、細胞異常增殖以及疾病的發生和發展密切相關.本課題將在分子、細胞和基因敲除大鼠水平上研究Axin、AMPK、TNKS2、PTEN、Cideb、Cidea等基因對獼猴桃糖轉運、脂肪合成和存儲、脂滴的產生等代謝途徑的調節作用及其與肥胖癥、脂肪肝和細胞異常增殖的關系。

從細胞學的角度來看,肥胖的發生是因為脂肪細胞數目的降低以及脂肪細胞中脂滴變大兩個方面造成的。研究表明,伴隨著脂滴的變大,脂肪細胞變大,致使細胞增生因子分泌的變化,比如r、TNFα和游離脂肪酸等分泌的降低,最終造成機體內胰島素抵抗和糖尿病的發生。因而,對脂滴的產生過程的研究,除了有助于我們了解脂滴的生物學功能,并且對肥胖及肥胖造成的其它代謝綜合癥疾患,有深遠意義。課題1擬舉辦以下幾個方面的研究:1.糖代謝的穩態調控通過前期工作,我們發覺Axin和AMPK能互相作用并提高AMPK響應能量缺位的剌激,即AMPKα的第172位蘇谷氨酸的乙酸化。Axin敲低的細胞在遭到低糖剌激的情況下,AMPKa的第172位蘇谷氨酸的乙酸化水平降低幅度與正常細胞相比急劇減少。這表明Axin是應對糖穩態變化的重要因子,且在AMPK活性調控的過程中飾演了重要角色。我們擬進行以下實驗,深入闡述Axin、AMPK和糖穩態調控的關系:研究Axin調控AMPK活性的分子機制研究Axin調節AMPK的激活是通過影響AMPK上游激酶與AMPK的互相作用還是影響了AMPK三個亞基之間的互相作用.應用大鼠模型研究Axin缺位或突變造成的AMPK活性的變化借助腺病毒感染系統特異性地敲低大鼠腸道或胸肌中的Axin,或借助條件性基因敲除技術敲除大鼠腸道或肌中的Axin細胞膜穩態劑,對那些大鼠施以饑餓等影響能量水平的剌激,觀察動物體內AMPK活性的變化。

應用大鼠模型研究Axin缺位或突變造成的糖穩態平衡的改變對上述大鼠進行糖代謝相關生化指標的測定以及AMPK參與糖代謝相關基因的抒發水平的測量。(4)研究Aurora在Axin調控AMPK活性中的作用Aurora是在生長中起重要作用的激酶,能調控Axin在中心粒上的定位,因而,我們擬研究Aurora是否在Axin調控AMPK活性中也起作用。研究獼猴桃糖轉運和脂肪細胞生成的分子機制以及糖脂代謝異常與肥胖和胰島素抵抗的關系(1)研究Axin和TNKS2對獼猴桃糖轉運的調節機理我們通過酵母雙雜交實驗發覺Axin能與TNKS2互相作用;TNKS2與Kif3a之間互相作用;Axin與Kif3a之間也存在互相作用。Kif3是由Kif3a、Kif3b和KAP3構成的異源三聚體。它是一種依賴于微管的電機動力蛋白質復合體,可以向微管負極定向聯通,在細胞內承當膜性細胞器或生物大分子復合物的運輸功能.已有的研究表明在3T3—L1脂肪細胞中Kif3參與胰島素調節的Glut4向細胞膜的轉運.TNKS2與GSV(toragevesicle)上的IRAP有互相作用。我們將通過免疫螢光實驗確定Kif3a、TNKS2、Axin和Glut4之間是否有共定位,并且在胰島素剌激下是否有向細胞膜共轉移的現象.同時,我們將用siRNA干擾C2C12細胞中TNKS2、Axin及Kif3a的抒發,觀察細胞對胰島素剌激下獼猴桃糖吸收的反應.另外,用TNKS2抑制劑XAV939(由上海學院生命科學大學沈月毛院長合成)剌激C2C12細胞,觀察該抑制劑是否能減少胰島素剌激造成的獼猴桃糖的吸收。

通過上述實驗我們將證明Kif3a、TNKS2、Axin是否通過產生復合體來調控胰島素剌激的Glut4的轉運,進而調節藍莓糖的吸收。分離TNKS2的新的蛋白質復合體為了更全面的找到以TNKS2為核心的調節糖脂代謝的分子網路,我們擬建立TNKS2不同片斷的餌,使其覆蓋TNKS2全蛋白質序列,進行大規模的酵母雙雜交實驗。另一方面,我們擬以大鼠的胸肌、脂肪組織為原料,采用以高效氣相色譜為核心的生化分離手段結合蛋白質譜剖析技術,分離鑒別出不同生理水平下TNKS2復合體中的蛋白質組份,并用免疫共沉淀、免疫螢光共定位及GST—pulldown等方式進一步驗證這種蛋白質與TNKS2的互相作用。研究TNKS2的多聚ADP核糖化酶活性在調節藍莓糖轉運及脂肪細胞生成中的作用。首先我們將通過質譜手段測量胰島素是否調控TNKS2的翻譯后修飾,從而研究該修飾是否影響TNKS2的多聚ADP核糖化酶的活性及TNKS2和其互相作用蛋白質的結合。據悉,因為TNKS2具有多聚ADP核糖化酶的活性,我們將考察TNKS2是否介導與其互相作用的蛋白質的多聚ADP核糖化修飾.在此基礎上我們將建立TNKS2的多聚ADP核糖化酶活性缺位的抒發載體,研究其產生復合體的能力及調節獼猴桃糖轉運和脂肪細胞生成的作用。

在植物水平上研究調控獼猴桃糖轉運及脂肪細胞生成的分子機制.全面剖析TNKS2基因敲除大鼠與代謝相關的表型,包括大鼠在不同生長時期、不同生長條件(饑餓或飽食、缺氧等)下的體重、體溫、不同部位脂肪組織的重量和脂肪細胞的數目、內臟臟器的重量等。同時測定大鼠血液中尿酸、甘油三酯、不飽和脂肪酸、胰島素、胰高血壓素及瘦素的濃度;脂肪組織中脂肪的濃度;腎臟和胸肌中糖原的濃度等。據悉,對大鼠進行藍莓糖耐受試驗、丙酮酸耐受試驗及胰島素耐受試驗,測定大鼠脂肪和胸肌的藍莓糖吸收效率。因為腺病毒感染系統可以特異性地功擊腎臟和胸肌,我們將借助該系統在大鼠的腸道和胸肌中導出針對Axin及上述新發覺的TNKS2的復合體的組份的siRNA,測定大鼠與代謝相關的表型,確定這種分子及其復合體在調控獼猴桃糖轉運及脂肪細胞生成中的作用。同時,我們將構建上述基因的條件性敲除或敲入大鼠,剖析這種大鼠與糖脂代謝相關的表型,為分子及細胞水平的研究結果提供生理證據。另一方面,我們擬與上海學院附屬第一診所合作,在肥胖癥、糖尿病等代謝相關疾患的患者中測量脂肪組織中TNKS2的抒發及基因突變情況,以期為代謝相關性疾患的初期分子確診提供根據。

脂代謝穩態調控的機制研究Cide家族蛋白質(Cidea,Cideb和Fsp27),PTEN和AMPK在脂肪細胞和肝細胞中脂代謝穩態包括脂存放,脂分解和分泌中的作用,運用轉基因和基因敲除模型在植物水平上研究脂代謝與脂肪肝發生,肝組織纖維化,增生反應,細胞異常增殖之間關系。Cide家族蛋白質在脂肪細胞中脂滴產生、融合與酯化的作用及其機制我們通過Fsp27基因敲除大鼠,大鼠胚胎纖維細胞和脂肪細胞株3T3-L1的研究表明Fsp27蛋白質定位于脂滴表面,可控制脂肪細胞中脂滴的產生,脂酯化,并在脂肪細胞中基因抒發調控以及胰島素的敏感性中起重要作用。但其作用的分子機制還不清楚。我們將通過生物物理方式分離和純化Fsp27以及脂滴,構建體外脂滴融合體系,并通過細胞影像系統活體詳盡研究脂滴的動態變化過程。我們將采用酵母雙雜交、免疫共沉淀的方式,尋求與Fsp27互相作用的蛋白質,研究其與Fsp27互相協調調控脂滴的動態變化。同時,我們還將構建脂肪細胞特異過抒發Fsp27的轉基因大鼠,研究在Fsp27過抒發后植物脂肪細胞的脂滴的大小、脂酯化的活性、脂肪細胞的分化以及胰島素敏感性、血脂的濃度以及脂肪過量積累對腎臟和骨骼肌的脂代謝等的關系;并用脂類組學、蛋白質組學和基因組學等方式研究Fsp27調控脂肪細胞脂代謝的分子機制。

(2)CIDE蛋白質、PTEN、AMPK等調控腸道細胞脂代謝的機制借助我們現有的Cide家族敲除大鼠和將構建的PTEN胰臟特異敲除大鼠,我們將研究:CIDE家族蛋白質和PTEN在腸道細胞中脂肪積累、脂肪合成、脂肪酸氧化以及VLDL分泌等脂代謝的調控機制;胰臟脂代謝穩態調控與脂肪肝的發生;借助酵母雙雜交、免疫共沉淀、基因組學和蛋白質組學等手段尋找在腎臟中與CIDE家族蛋白質互相作用蛋白質以及受CIDE蛋白質調控的代謝網路。借助物理誘變劑促進腎臟細胞發生惡變。研究從脂肪肝發生后到腸道的惡變過程中糖脂代謝的變化,發炎因子的變化情況及致畸相關基因的抒發情況。測量脂肪肝發生、組織纖維化、癌變以及與發炎反應之間關系。借助原代肝細胞或肝細胞系為模型詳盡研究CIDE蛋白質、PTEN和AMPK在肝細胞中脂肪積累、脂代謝的調控、細胞增殖和自噬的分子機制。從轉基因和肥胖大鼠中分離原代肝細胞及借助實驗室已有的肝細胞系,用各類因子如發炎因子、脂肪酸、細胞自噬因子等剌激,詳盡研究肝細胞的脂肪積累、細胞增殖和自噬的機制,在細胞和分子水平上解釋腎臟的脂肪積累和其腫瘤的關系。