免費(fèi)下載!

[!--downpath--]《大氣浮力教學(xué)設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)》這是一篇優(yōu)秀的教學(xué)設(shè)計(jì)銀獎(jiǎng)文章,希望對(duì)您的學(xué)習(xí)和工作有所幫助!

第一屆大氣浮力教學(xué)設(shè)計(jì)銀獎(jiǎng)

一、教學(xué)目標(biāo)

(1)知道什么是大氣壓浮力,并能舉出幾個(gè)證明大氣壓存在的例子。

(2)了解大氣浮力形成的原因,并能簡(jiǎn)要解釋日常生活中大氣壓力的一些現(xiàn)象。

(3)知道大氣浮力的值可以通過(guò)托里切利實(shí)驗(yàn)確定。 請(qǐng)記住,大氣浮力的值約為 105 Pa,相當(dāng)于高度為 760 毫米的水銀柱引起的浮力。

(4)培養(yǎng)中學(xué)生的觀察、實(shí)驗(yàn)、分析能力。

2、教學(xué)難點(diǎn)

本節(jié)教學(xué)內(nèi)容的重點(diǎn)是:感知大氣浮力的存在。

本節(jié)教學(xué)內(nèi)容的難點(diǎn)是:理解托里拆利的實(shí)驗(yàn)和利用液體浮力的思想來(lái)研究大氣浮力的換算方法和等價(jià)替代的技巧。

三、教學(xué)計(jì)劃

班主任:玻璃杯、紙板、試管一根、長(zhǎng)約兩米的玻璃管一根、水、罐子、酒精浸過(guò)的脫脂棉、細(xì)沙、煮熟去皮的豬肉一份、鑷子一把、注射器一個(gè)、托里拆利實(shí)驗(yàn)器具一套,一個(gè)打火機(jī)。

中學(xué)生:皮碗(每三個(gè)學(xué)生一對(duì))

4、教學(xué)方法

(一)演示方式:班主任進(jìn)行演示,進(jìn)行具體操作演示。

(2)對(duì)話(huà)法:師生交流對(duì)話(huà)。

(3)自主探究法:讓中學(xué)生通過(guò)多種渠道收集信息,通過(guò)主動(dòng)探究獲取新知識(shí)。

小組討論法:中學(xué)生分成小組圍繞主題進(jìn)行討論,然后舉一反三。

五、教學(xué)流程

(一)準(zhǔn)備問(wèn)題

師:如下圖所示,溶解在液體中的物體是否受到液體的浮力?

生:接受。

師:液體受哪個(gè)方向的浮力?

健康:四面八方。

師:液體內(nèi)部產(chǎn)生浮力的原因是什么?

健康:液體受重力作用,具有流動(dòng)性。

(二)新課程引進(jìn)

師:我們生活的月球周?chē)幸粚雍窈竦目諝猓簿褪谴髿鈱樱虑蛏系奈矬w(包括人)都沉浸在里面。 問(wèn):溶解在空氣中的物體是否受到大氣形成的浮力?

讓中學(xué)生用皮碗模擬馬格德堡半球?qū)嶒?yàn)。

課前展示已經(jīng)打氣的馬格德堡半球,讓中學(xué)生用力拉但不拉開(kāi),打開(kāi)閥體,空氣進(jìn)入球后很容易拉開(kāi)。

師:馬格德堡半球?qū)嶒?yàn)證明了大氣浮力的存在。

黑板上寫(xiě)著:“大氣對(duì)浸入其中的物體所形成的浮力,稱(chēng)為大氣浮力;簡(jiǎn)稱(chēng)大氣壓或氣壓。”

(三)新增補(bǔ)助

1. 請(qǐng)中學(xué)生討論并列出生活中存在大氣壓的例子。

嘗試使用一次性注射器。 密封艙口后,很難拉動(dòng)注射器。 再次證明了大氣壓的存在。

向不同方向握緊雙手后,會(huì)發(fā)出很大的聲音,與液體浮力實(shí)驗(yàn)相比:

2、問(wèn):這說(shuō)明了什么問(wèn)題? (大氣向各個(gè)方向都有浮力)

從前面的分析可以看出,大氣中的浮力與液體中的浮力有很多相似之處。

思考題:(1)空氣的主要成分是什么? (氮?dú)夂脱鯕猓?span style="display:none">eLy物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(2)它們是否受到重力作用? (經(jīng)過(guò))

(3)空氣能流通嗎? (啟用)補(bǔ)充:空氣的流動(dòng)產(chǎn)生風(fēng)。

班主任總結(jié)道:空氣也像液體一樣受到重力和流動(dòng)性的影響,這也是物體溶解在大氣中并受到大氣浮力的原因。

黑板上寫(xiě)著:“大氣浮力是因?yàn)榭諝馐苤亓τ绊懚哂辛鲃?dòng)性而形成的”

我們知道大氣浮力的存在,也了解大氣浮力產(chǎn)生的原因,那么大氣浮力的數(shù)值是多少呢? 下面我們就來(lái)詳細(xì)研究一下這個(gè)問(wèn)題。

3. 做蓋杯實(shí)驗(yàn)。

思考:(1)形成的現(xiàn)象是什么? (紙板沒(méi)有掉落); (2)為什么它沒(méi)有掉下來(lái)?

老師引導(dǎo)中學(xué)生分析,空氣從裝滿(mǎn)水的杯子中排出,用硬紙蓋住并翻轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)后,周?chē)椭皇O驴諝饬恕?顯然,紙并沒(méi)有因?yàn)榇髿鈮旱淖饔枚撀洹?span style="display:none">eLy物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

向各個(gè)方向旋轉(zhuǎn)有蓋的杯子,觀察紙板不下落,再次表明大氣在各個(gè)方向都有浮力。

將由紙板支撐的裝滿(mǎn)水的試管倒置在裝滿(mǎn)水的水槽中,然后將紙片拉出。

4、提問(wèn):(1)觀察現(xiàn)象; (二)思考現(xiàn)象產(chǎn)生的原因

(中學(xué)生思考討論,投影儀顯示圖2)

分析:此時(shí),由于大氣壓的作用,試管內(nèi)的水不落下。 只是大氣壓作用在罐內(nèi)的海面上。

5、問(wèn):如果用一根2米長(zhǎng)、一端封閉的玻璃管做這個(gè)實(shí)驗(yàn),結(jié)果會(huì)怎樣?

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,大氣壓也能支撐2米長(zhǎng)的火柱。

大氣壓能支撐多高的火柱?

師:歷史上有人用一根10米長(zhǎng)的玻璃管做了這個(gè)實(shí)驗(yàn),結(jié)果是水管里還裝滿(mǎn)了水。 看來(lái)大氣壓能支撐的火柱還不到10米。

6、問(wèn)題:下面我們假設(shè)大氣壓支撐的火柱高度為h米。 請(qǐng)討論是否可以利用火柱形成的浮力來(lái)間接測(cè)量大氣浮力的值? 如果可以的話(huà),使用哪些公式?

中學(xué)生:能量,p = ρ 液體 gh 水

老師:在這個(gè)實(shí)驗(yàn)中用不到十米高的火柱來(lái)測(cè)量大氣浮力的值,理論上是可行的,但是在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中會(huì)給我們帶來(lái)問(wèn)題:如果不能在實(shí)驗(yàn)室做實(shí)驗(yàn); 10米水管難找等

7、問(wèn):現(xiàn)在請(qǐng)大家想一下,能否用我手中的這根1米長(zhǎng)的玻璃管來(lái)完成測(cè)量大氣浮力值的任務(wù)? 請(qǐng)朋友們思考一下。 (師:?jiǎn)l(fā)中學(xué)生從P=ρgh出發(fā)思考問(wèn)題。)

中學(xué)生:使用密度小于水的液體,最好是水銀。

師:歷史上第一個(gè)想到用汞代替水來(lái)測(cè)量大氣浮力的人是美國(guó)科學(xué)家托里拆利。 雖然托里拆利和其他人一樣,一開(kāi)始并沒(méi)有想到用汞做實(shí)驗(yàn),但他在總結(jié)前人實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上想到了用液體密度最高的汞來(lái)做實(shí)驗(yàn),測(cè)量大氣浮力的值。 這個(gè)實(shí)驗(yàn)稱(chēng)為托里拆利實(shí)驗(yàn)。

演示實(shí)驗(yàn):托里拆利實(shí)驗(yàn)。

8. 問(wèn):玻璃管內(nèi)水銀表面上方有空氣嗎? (不會(huì),已充填的水銀全部排出)

師:是的,這個(gè)空間是真空的。

9、問(wèn):請(qǐng)觀察實(shí)驗(yàn)裝置,水銀柱的哪一段受到大氣浮力的支撐? (玻璃管內(nèi)外水銀表面的高度差)

請(qǐng)朋友讀出這個(gè)實(shí)驗(yàn)中水銀柱的高度差是多少分米?

如果測(cè)試結(jié)果不完全等于76分米,那么簡(jiǎn)單介紹一下不同的海拔對(duì)應(yīng)不同的大氣壓。 76分米的高度是托里拆利在海平面測(cè)量的值。 通常我們將大氣壓強(qiáng)的數(shù)值取為76分米汞柱。

黑板上寫(xiě)著:“大氣浮力=水銀柱在76分米高度形成的浮力(=1.01×105 Pa)”

10、提問(wèn): ⑴ 托里拆利實(shí)驗(yàn)時(shí),如果將玻璃管傾斜插入水銀罐中,是否會(huì)影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果?

⑵ 在托里拆利實(shí)驗(yàn)中,使用較粗或較細(xì)的玻璃管會(huì)影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果嗎?

(3)如果在托里拆利實(shí)驗(yàn)中玻璃管的下端不小心破裂,會(huì)產(chǎn)生什么結(jié)果?

(用2米長(zhǎng)的火柱做這個(gè)實(shí)驗(yàn),得出水銀會(huì)上升到罐內(nèi)水銀手的高度)

11. 例1:在托里切利實(shí)驗(yàn)中,我們測(cè)得的水銀柱高度為76分米,那么當(dāng)?shù)卮髿飧×χ凳嵌嗌伲瑔挝粸镻a?

如果實(shí)驗(yàn)用水代替汞進(jìn)行,那么大氣壓力支持的火柱有多高?

像這樣通過(guò)尋找水銀柱形成的浮力來(lái)間接測(cè)量大氣浮力值的方法是一種間接檢測(cè)方法,朋友們?cè)谝院蟮膶W(xué)習(xí)和工作中都會(huì)用到。

12、例2:如果桌面的面積為1平方米,那么上題中大氣的浮力對(duì)桌面形成的壓力是多少? 它相當(dāng)于多少個(gè)成年人的重量? (成人重約500牛)為什么椅子在這么大的力下沒(méi)有倒塌? (用這個(gè)問(wèn)題讓中學(xué)生從感性的角度認(rèn)識(shí)大氣的浮力)

大氣浮力存在于各個(gè)方向。 桌面的上表面受到向上的大氣浮力,而下表面受到向下的浮力。 兩種效果相互抵消,所以不會(huì)崩潰。 人造物體也有類(lèi)似的動(dòng)機(jī)不被大氣壓力壓縮。

(四)課堂小結(jié)

(5)鞏固練習(xí)

1、大氣對(duì)浸入其中的物體形成的浮力稱(chēng)為(); 簡(jiǎn)稱(chēng)為()或()。

2、大氣浮力形成的原因是:空氣受( )力的作用,具有( )性質(zhì)。

3. 馬格德堡半球?qū)嶒?yàn)可以證明( )的存在。

4. 托里切利實(shí)驗(yàn)最先測(cè)出了( )的值。

5、在托里拆利實(shí)驗(yàn)中,如果玻璃管從垂直放置到傾斜放置,則()。

(1)汞柱的厚度和高度減小;

(2)水銀柱的寬度保持不變,但高度減小;

(3)水銀柱的寬度和高度減小;

(4)水銀柱的寬度減小,但高度保持不變。

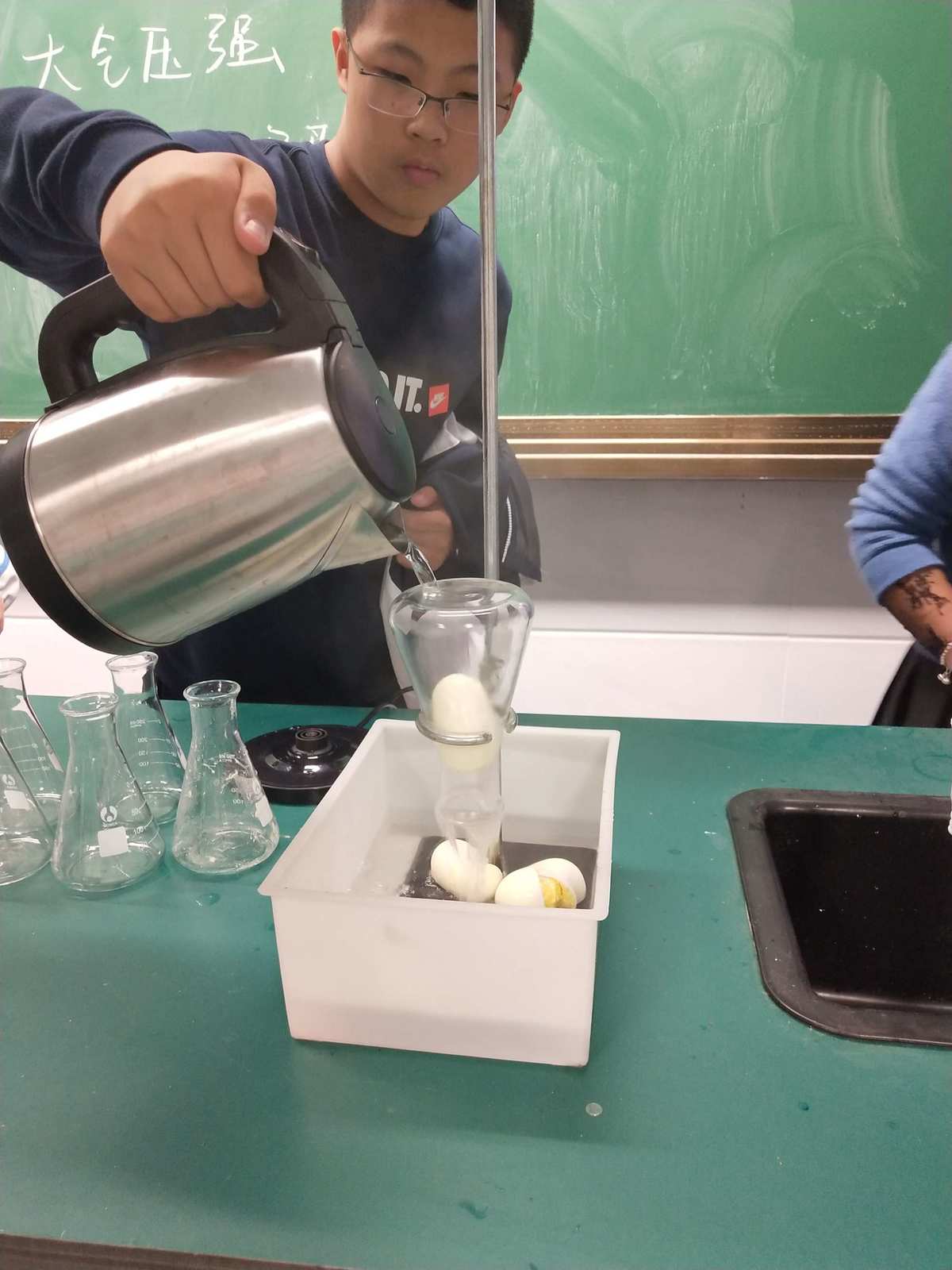

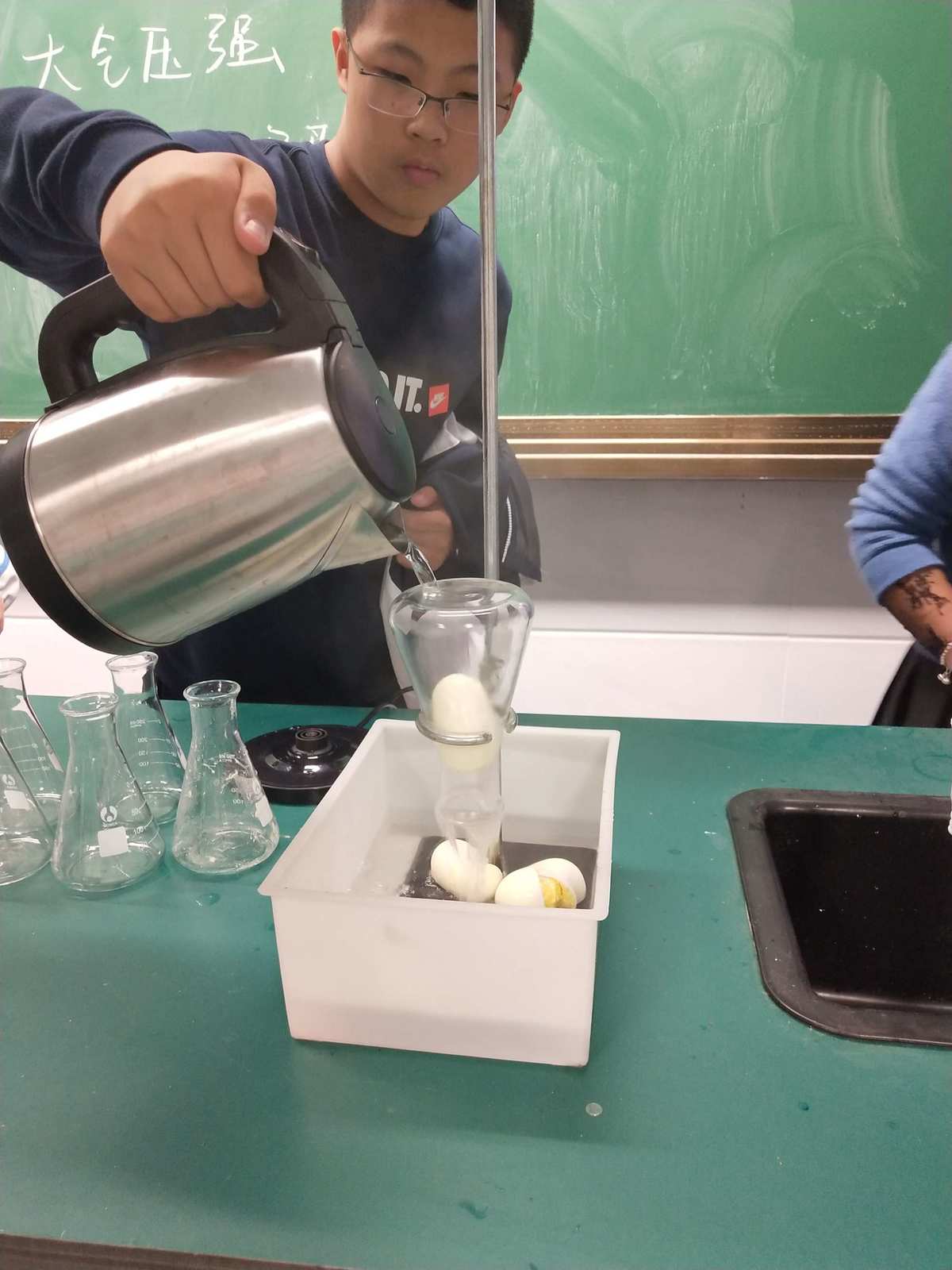

6、做“杯子燕蛋”實(shí)驗(yàn)再次激發(fā)了中學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,請(qǐng)朋友解釋一下這個(gè)現(xiàn)象?

7、(機(jī)動(dòng))塑料吸盤(pán)的用途及理論解釋?zhuān)?span style="display:none">eLy物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(六)布置作業(yè):

1、書(shū)面作業(yè):課后練習(xí)題2,練習(xí)部分小題1、3。

2.課外討論:“思考討論”。

6、黑板設(shè)計(jì)

大氣浮力

蓋杯實(shí)驗(yàn)

p=rho 液體 gh 水

托里拆利實(shí)驗(yàn)

七、教學(xué)反思

通過(guò)課后交流大氣壓強(qiáng)存在的實(shí)例,本課在知識(shí)體系的生成和知識(shí)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建方面仍需加強(qiáng)。 班主任在課堂教學(xué)中還是有點(diǎn)不肯放手。 中學(xué)生答題較少,有搶答之嫌。 知識(shí)內(nèi)容的安排可以分為兩個(gè)課時(shí),這樣時(shí)間就更加寬裕。 課堂練習(xí)的內(nèi)容可以設(shè)置為小組接觸,節(jié)省一定的時(shí)間。 應(yīng)增加板書(shū)的設(shè)計(jì)和字體的書(shū)寫(xiě)。 通過(guò)溝通和反省,我認(rèn)識(shí)到自己還有很多不足,應(yīng)該進(jìn)一步提高自己的業(yè)務(wù)水平。

第二部分 銀獎(jiǎng)大氣浮力教學(xué)設(shè)計(jì)

(一)教學(xué)目的

1.認(rèn)識(shí)大氣浮力的存在。

2.了解托里拆利實(shí)驗(yàn)的原理。

(2)以大氣浮力的測(cè)定為教學(xué)重點(diǎn)。

(三)教學(xué)過(guò)程

一、簡(jiǎn)介

我們學(xué)習(xí)了浮力。 固體可以形成浮力,液體也可以形成浮力,那么二氧化碳也可以形成浮力嗎? 請(qǐng)閱讀第121頁(yè)(兩分鐘)

1.實(shí)驗(yàn)。 我們居住的月球周?chē)锌諝鈱樱諝鈱拥拈L(zhǎng)度有幾千公里。 月球周?chē)目諝鈱臃Q(chēng)為大氣層,我們生活在大氣層的底部。 我們通過(guò)實(shí)驗(yàn)來(lái)觀察大氣中空氣產(chǎn)生的浮力。 這是一個(gè)杯子,裝滿(mǎn)了水,瓶子里還有空氣嗎? 用一塊紙板蓋住杯口,然后輕輕地將杯子翻轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。 你看,紙板為什么不會(huì)掉下來(lái)? (配合板圖)小紙片肯定是被大氣中的空氣浮起來(lái)了。

2.實(shí)驗(yàn)。 這是西醫(yī)按摩用的小瓷罐。 這是一塊做得很好的帶皮豬肉。 把豬肉放在罐口上,就不會(huì)掉下來(lái)了。 現(xiàn)在用火柴在罐子內(nèi)壁粘一塊棉花,點(diǎn)燃棉花,立即將豬肉放在罐子口上。 (配合板圖)豬肉步入缸內(nèi)。 豬肉必須在很大的浮力下被壓入。 這個(gè)浮力就是大氣中空氣的浮力。

3.實(shí)驗(yàn)。 一個(gè)裝滿(mǎn)水的大試管。 把這個(gè)小試管放在大試管的底部,小試管里沒(méi)有水。 右手握住小試管,將大試管倒置,注意觀察小試管? 小試管升起。 (配合板圖)。 這個(gè)實(shí)驗(yàn)表明大氣中存在浮力。

2.大氣浮力

上述幾個(gè)實(shí)驗(yàn)都表明大氣壓強(qiáng)存在的實(shí)例,大氣中存在浮力。 我們?cè)僮鲆粋€(gè)著名的實(shí)驗(yàn)——馬格德堡半球的實(shí)驗(yàn),證明大氣浮力的存在。

1.馬格德堡半球?qū)嶒?yàn)。 這是兩個(gè)金屬半球,閉合后很容易拉開(kāi)。 現(xiàn)在打開(kāi)球閥,抽出兩個(gè)半球的一部分空氣(排氣),然后關(guān)閉球閥,現(xiàn)在請(qǐng)兩個(gè)壯漢過(guò)來(lái)看看(中學(xué)生操作)這個(gè)實(shí)驗(yàn)就是著名的馬格德堡半球?qū)嶒?yàn)令人信服地證明了大氣對(duì)浸入其中的物體具有浮力。 在公元 1654 年的第一次實(shí)驗(yàn)中,需要十六匹馬才能將半球拉開(kāi)。 在我們的實(shí)驗(yàn)中,因?yàn)榘肭蚝苄。婵斩纫膊桓撸圆恍枰檬ヱR把它拉開(kāi),就已經(jīng)足以證明大氣中存在浮力了。

2、大氣對(duì)浸入其中的物體所產(chǎn)生的浮力稱(chēng)為大氣浮力,簡(jiǎn)稱(chēng)大氣壓或氣壓。 月球周?chē)囊磺卸荚诖髿鈱又校鼈兌际艿酱髿飧×Φ淖饔谩?比如馬格德堡半球拉不開(kāi)、豬肉進(jìn)入缸內(nèi)、小試管上升、小紙片不落下,這一切都是由于大氣的浮力所致。

3、大氣浮力的大小

1.實(shí)驗(yàn)。 將試管注滿(mǎn)水,用手指堵住開(kāi)口,倒置放入水銀罐中(與板圖一致),水就不會(huì)流出。 請(qǐng)考慮為什么水不流出來(lái)? (提問(wèn),中學(xué)生回答)水之所以不流出來(lái),是因?yàn)榇髿獾母×Α?并且試管內(nèi)的水也形成浮力,水不會(huì)流出,因?yàn)橛写髿飧×Γ髿飧×π∮诠軆?nèi)火柱形成的浮力。 大氣壓有多大? 這個(gè)問(wèn)題早在著名的馬格德堡半球?qū)嶒?yàn)之前就被伽利略的中學(xué)生托里拆利解決了。

2.托里拆利實(shí)驗(yàn)。 取一根約一米長(zhǎng)、一端封閉、另一端開(kāi)口的玻璃管,并在其中充滿(mǎn)水銀。 (邊說(shuō)邊做)管子里沒(méi)有空氣。 用手指堵住開(kāi)口,倒立在水銀罐中,觀察P130圖11-5的現(xiàn)象。 我們先聽(tīng)說(shuō)管內(nèi)的水銀上升,然后就靜止不動(dòng)了(配合板圖)。 請(qǐng)問(wèn),為什么汞會(huì)增加? (中學(xué)生回答)大氣有浮力,但是水銀也有浮力,而且水銀的浮力小于大氣的浮力,所以它會(huì)下滑。 那么為什么現(xiàn)在還是沒(méi)有繼續(xù)上漲呢? (中學(xué)生回答)大氣的浮力等于水銀柱的浮力。 所以如果想知道當(dāng)前的大氣浮力,就需要估算出這個(gè)水銀柱引起的浮力。根據(jù)上一章液體浮力的估算方法,假設(shè)水銀柱下面有一個(gè)水平面,估算出通過(guò)檢測(cè)水銀柱的高度,得出水銀柱的質(zhì)量和重力,并利用浮力公式

(操作)。 (實(shí)際測(cè)試結(jié)果不一定是760毫米,但還是能感覺(jué)到水銀柱的浮力是105帕斯卡)。

可見(jiàn),大氣浮力的值等于105帕斯卡,相當(dāng)于×××毫米汞柱形成的浮力。

這個(gè)實(shí)驗(yàn)就是托里拆利實(shí)驗(yàn),用來(lái)確定大氣壓力的值。

3.實(shí)驗(yàn)。 現(xiàn)在稍微抬起玻璃管,觀察水銀柱的高度,結(jié)果沒(méi)有變化。 現(xiàn)在傾斜玻璃,注意水銀表面的真空體積如何變化? (中學(xué)生回答)管內(nèi)水銀柱的寬度如何變化? (中學(xué)生回答)。 傾斜時(shí),管內(nèi)水銀表面上方的真空體積增大,水銀柱變長(zhǎng),水銀柱的高度是多少? (檢測(cè)并畫(huà)在板圖上)實(shí)際上,管內(nèi)水銀柱的高度沒(méi)有變化。

4.提出問(wèn)題,中學(xué)生討論。 請(qǐng)討論托里切利實(shí)驗(yàn)中如果大氣浮力減小或因天氣變化而減小,水銀柱的高度會(huì)發(fā)生怎樣的變化? (中學(xué)生討論后回答)隨著大氣的浮力減小,管內(nèi)水銀柱的高度減小; 隨著大氣浮力的減小,管中的汞柱上升。 因此,本實(shí)驗(yàn)中汞柱的高度隨著大氣壓的變化而變化,這為我們檢測(cè)大氣壓提供了方便。 這就是以后學(xué)習(xí)晴雨表的原因。

四。 概括

明天我們學(xué)到了兩件事。 第一個(gè)是通過(guò)大量的實(shí)驗(yàn),特別是著名的馬格德堡半球的實(shí)驗(yàn),充分認(rèn)識(shí)到大氣浮力的存在。 二是解決大氣浮力的檢測(cè)。 托里拆利實(shí)驗(yàn)表明,大氣浮力的值等于實(shí)驗(yàn)中管內(nèi)汞柱形成的浮力。

5. 家庭作業(yè)

課后請(qǐng)注意觀察生活中哪些地方或設(shè)備是依賴(lài)大氣浮力原理的。 每人舉三個(gè)例子。

P. 1311、2、3。

大氣浮力案例之一

第三部分 銀牌大氣浮力教學(xué)設(shè)計(jì)

作為一名專(zhuān)門(mén)教別人的人民班教師,難免要策劃教學(xué)設(shè)計(jì),而運(yùn)用教學(xué)設(shè)計(jì)可以提高教學(xué)效率和教學(xué)質(zhì)量。 那么教學(xué)設(shè)計(jì)應(yīng)該怎么寫(xiě)呢? 以下是小編收集的大氣浮力教學(xué)設(shè)計(jì),歡迎閱讀,希望您會(huì)喜歡。

一、地位與作用:

“大氣浮力”是對(duì)浮力概念的鞏固和延伸,也是下一章研究“氣體壓力”的必要準(zhǔn)備。 本節(jié)內(nèi)容是在中學(xué)生較熟練掌握浮力和液體的浮力的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,為個(gè)體知識(shí)和班級(jí)名稱(chēng)的遷移做好了鋪墊。 本章內(nèi)容的安排是基于對(duì)大氣浮力存在的認(rèn)識(shí),循序漸進(jìn),循序漸進(jìn),因此符合初中生的心理特點(diǎn)和認(rèn)知規(guī)律。

2. 教學(xué)目標(biāo):

結(jié)合中學(xué)生的特點(diǎn)和教學(xué)大綱的要求,確定了本課的教學(xué)目標(biāo)。

知識(shí)目標(biāo):

1. 知道什么是大氣浮力,并能舉出一些存在大氣浮力的例子。

2.了解大氣浮力產(chǎn)生的原因。

3.能用大氣浮力解釋簡(jiǎn)單現(xiàn)象。

4.知道大氣浮力的值是通過(guò)托里拆利實(shí)驗(yàn)測(cè)得的,記住大氣浮力的值約為105 Pa。

能力目標(biāo):

培養(yǎng)中學(xué)生實(shí)驗(yàn)、觀察、分析和解決問(wèn)題的能力,發(fā)展中學(xué)生的思維,培養(yǎng)中學(xué)生從實(shí)驗(yàn)研究思維中獲取知識(shí)的能力。

思想目標(biāo):

讓中學(xué)生掌握通過(guò)實(shí)驗(yàn)闡述數(shù)學(xué)知識(shí)的認(rèn)知過(guò)程,樹(shù)立辯證唯心主義觀點(diǎn)和嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的科學(xué)心態(tài)。

三、教材重點(diǎn)和難點(diǎn):

1、大氣浮力的存在是一大難點(diǎn)。

依據(jù):教學(xué)目的及其在教材中的作用、中學(xué)生的基礎(chǔ)和思維水平。

處理:做好演示實(shí)驗(yàn),讓中學(xué)生通過(guò)直觀現(xiàn)象感知大氣壓的存在。

2、托里拆利的實(shí)驗(yàn)和原理是難點(diǎn)。

據(jù)介紹:教材只需要簡(jiǎn)單解釋一下課本上的大氣浮力支撐著玻璃管中的水銀柱,但中學(xué)生很難理解和接受。

解決方案:利用演示實(shí)驗(yàn)和火柱類(lèi)比來(lái)突破這個(gè)困難。

四、教材思路:

教科書(shū)利用馬格德堡半球?qū)嶒?yàn)來(lái)介紹新課程。 雖然故事很吸引人,而且因?yàn)?17文中解釋的原因,對(duì)于一些預(yù)習(xí)過(guò)的中學(xué)生來(lái)說(shuō),神秘感早已蕩然無(wú)存,毫無(wú)懸念。 如果班主任用這個(gè)實(shí)驗(yàn)來(lái)介紹,這些中學(xué)生對(duì)現(xiàn)有的答案感到滿(mǎn)意,不能最大限度地發(fā)揮積極性和集中注意力。 為此,我采用了拿硬幣的思維題,因?yàn)橹袑W(xué)生從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò),所以大家都積極思考,但得不到正確答案,所以比較好奇,觀察實(shí)驗(yàn)是更加細(xì)心和認(rèn)真。

5、教學(xué)方法:

演示實(shí)驗(yàn)、學(xué)生實(shí)驗(yàn)、多媒體、啟發(fā)式指導(dǎo)等教學(xué)方式。

在教學(xué)過(guò)程中,強(qiáng)調(diào)中學(xué)生的主體地位,強(qiáng)調(diào)雙邊活動(dòng)。 每一次推論都讓中學(xué)生參與探索,班主任根據(jù)情況進(jìn)行指導(dǎo)。

六、教學(xué)流程安排:

為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo),充分發(fā)揮中學(xué)生的主體作用,最大限度地調(diào)動(dòng)中學(xué)生學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和積極性,現(xiàn)對(duì)部分主要環(huán)節(jié)作出以下安排:

1.實(shí)驗(yàn)引入新課(約5分鐘)

①出示思考題:

將一枚硬幣放入尖頭盤(pán)中,倒入紅墨水,將硬幣吞下即可,請(qǐng)朋友在不浸手的情況下將硬幣拉出來(lái)。 之后,讓中學(xué)生討論。 此時(shí)氣氛活躍,中學(xué)生們紛紛作出各種推論。 班主任不解釋?zhuān)袑W(xué)生觀察。

演示:

將點(diǎn)燃的紙倒入酒杯中,然后將其倒置在靠近硬幣的盤(pán)子上。 實(shí)驗(yàn)效果顯著,所有的水都被吸進(jìn)了酒杯里。 中學(xué)生們又驚又好奇,很快就引起了中學(xué)生們的注意。

②水支持實(shí)驗(yàn):先清空杯子,然后裝滿(mǎn)水。 兩次實(shí)驗(yàn)的結(jié)果不同。 原因是什么?

此時(shí),創(chuàng)設(shè)教學(xué)情景,引導(dǎo)和啟發(fā)中學(xué)生思考并過(guò)渡到本節(jié)的學(xué)習(xí)。

2.大氣浮力(約15分鐘)

① 描述大氣浮力的定義。

②分析氣體和液體,找出大氣浮力的原因和大氣壓力的方向。 液體浮力形成的原因是液體受到重力的影響,二氧化碳也受到重力的影響,所以二氧化碳也能形成浮力; 液體具有流動(dòng)性,所以液體的浮力方向是各個(gè)方向,二氧化碳也是流體,所以二氧化碳的浮力方向也是各個(gè)方向。

③演示紙持水實(shí)驗(yàn),不同方向旋轉(zhuǎn),證明大氣壓的方向也是各個(gè)方向。

④馬格德堡半球?qū)嶒?yàn)。

大氣浮力的存在是本節(jié)的重點(diǎn)和難點(diǎn),因此要做好演示實(shí)驗(yàn)。 首先讓中學(xué)生讀課文中的問(wèn)號(hào),然后師生共同演示馬格德堡半球?qū)嶒?yàn)(因?yàn)閷?shí)驗(yàn)室的馬格德堡半球容易泄漏,師生共同參與,這對(duì)班主任有利來(lái)控制場(chǎng)景)。 隨后,師生共同分析了本次實(shí)驗(yàn)的作用:首次證明了大氣浮力的存在。 最后,引導(dǎo)中學(xué)生分析馬格德堡半球難以打開(kāi)的原因。

⑤學(xué)生實(shí)驗(yàn):用皮碗模擬馬格德堡半球?qū)嶒?yàn)。 詢(xún)問(wèn)中學(xué)生在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中的感受,以及實(shí)驗(yàn)證明了什么問(wèn)題。 通過(guò)示范實(shí)驗(yàn)和中學(xué)生實(shí)驗(yàn),充分發(fā)揮中學(xué)生的主體地位,中學(xué)生思維活躍,愿意接受知識(shí)。 為了加深中學(xué)生對(duì)大氣浮力存在的認(rèn)識(shí),此時(shí)再觀看一個(gè)視頻。

⑥用杯子吃豬肉的實(shí)驗(yàn)視頻演示(即教材中的圖11-4)。 這個(gè)實(shí)驗(yàn)對(duì)中學(xué)生有何啟發(fā)? 教學(xué)至此,中學(xué)生已經(jīng)完全接受了大氣浮力存在的事實(shí)。 這時(shí),班主任以此為指導(dǎo),轉(zhuǎn)而進(jìn)行大氣壓的教學(xué)。

3.大氣壓力的大小(約15分鐘)

從一張紙上試水,我們知道大氣壓可以支撐一柱火柱,換成一個(gè)量杯,發(fā)現(xiàn)大氣壓可以支撐一量杯水,那么有多少火柱大氣壓能支撐嗎? 歷史上,有人用一根10米長(zhǎng)的玻璃管做實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)玻璃管里仍然裝滿(mǎn)了水,但仍然測(cè)不到大氣壓的值,說(shuō)明不方便測(cè)量大氣壓用水壓力。 此時(shí),引導(dǎo)中學(xué)生從P=ρgh分析,用高密度的汞做實(shí)驗(yàn),引出了托里拆利實(shí)驗(yàn)。

①介紹實(shí)驗(yàn)裝置。

② 模擬操作過(guò)程。

③視頻演示操作過(guò)程。

④分析:為什么76厘米高的水銀柱是由大氣壓支撐的? 如果玻璃管下端有擾流板,會(huì)發(fā)生什么情況?

⑤演示(水類(lèi)比):用一根兩端開(kāi)口的玻璃管,將水槽注滿(mǎn)水,用一只手堵住一端的開(kāi)口,將玻璃管從水底提起,讓中學(xué)生觀察火柱。 然后逐漸舉起手,讓中學(xué)生觀察哪一段火柱是受到大氣浮力支撐的。 通過(guò)這個(gè)實(shí)驗(yàn),中學(xué)生很容易接受水銀柱的哪一段是由大氣壓支撐的,因此可以得出結(jié)論:

P 大氣 = ρ 汞 gh = 136 × 103 kg/m 3 × 98 N/kg × 076 m = 101 × 105 Pa ≈ 105 Pa。

⑥ 描述一下101×105 Pa大氣壓的數(shù)學(xué)意義。同時(shí)問(wèn)中學(xué)生,氣壓很高,為什么我們感覺(jué)不到,為什么房子不會(huì)被壓壞?往下拖。

4.大氣浮力的應(yīng)用。 (約8分鐘)

① 解釋拿硬幣實(shí)驗(yàn)。

②演示噴泉實(shí)驗(yàn)并讓中學(xué)生解釋。

本節(jié)的第一個(gè)實(shí)驗(yàn)引起了中學(xué)生的極大興趣,此時(shí)中學(xué)生已經(jīng)知道為什么了。 而且,對(duì)化學(xué)語(yǔ)言的駕馭能力還比較差。 這時(shí)班主任引導(dǎo)中學(xué)生抓住問(wèn)題的關(guān)鍵,規(guī)范此類(lèi)簡(jiǎn)答題的作答方法。 , let solve it by .

5. and . (about 2 )

the and the way of , so that can feel that are an means of .

: 1, 2, 3.

The Award This has a total of 22,524 words.

相關(guān)文章

"Nine and ": Part 1. and Award [ ] quick of and the main of the text. that the how to see the cloud and know the from two . goals the order of in this , ' in

"First Grade Biwei Award 10": Part 1 First Grade Biwei Award As a 's class , you need to a plan, which is the of into point. So do you know how to write a study case?The is the of the first grade "Bi Tail" by the for you.